Prof. dr. Pierre L. Kunsch, PhD in Sciences ETH Zürich et économiste de l’énergie

Professeur honoraire de l’Université Libre de Bruxelles et de la Vrije Universiteit Brussel ; senior economist retraité de ondraf/niras (organisme public Belge de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies)

Trop de renouvelables intermittents nuit aux réseaux électriques et aux citoyens

Contenu et objectif de de la note

De plus en plus de voix s’élèvent contre le déploiement excessif et non régulé des technologies intermittentes – éoliennes et panneaux solaires photovoltaïques – sur les réseaux d’électricité européens, et en Belgique en particulier. Le blackout du 28 avril 2025 en Espagne et au Portugal a démontré qu’il y a une limite à ne pas dépasser pour leur installation sur les réseaux de transport et de distribution. On a observé en même temps dans d’autres pays, par exemple en Allemagne, que ces sources sont trop irrégulières que pour pouvoir remplacer valablement les sources thermiques domestiques qui ont assuré jusqu’ici l’approvisionnement sans faille des besoins électriques du pays. L’objectif de la présente note est de montrer à partir des données des réseaux Belges pour les dernières années qu’une telle limite de durabilité existe, de la mesurer – elle est de moins de 10% de la consommation, alors qu’elle est dépassée de beaucoup en 2025. Il faudra donc réfléchir dans une seconde analyse, encore à produire, à la façon de revenir vers cette limite raisonnée pour pouvoir résoudre les nombreux problèmes créés par ce dépassement. Le présent article ne s’attache qu’à la problématique de la sécurité d’approvisionnement.

Une première analyse des données comparées de 2021 et 2024

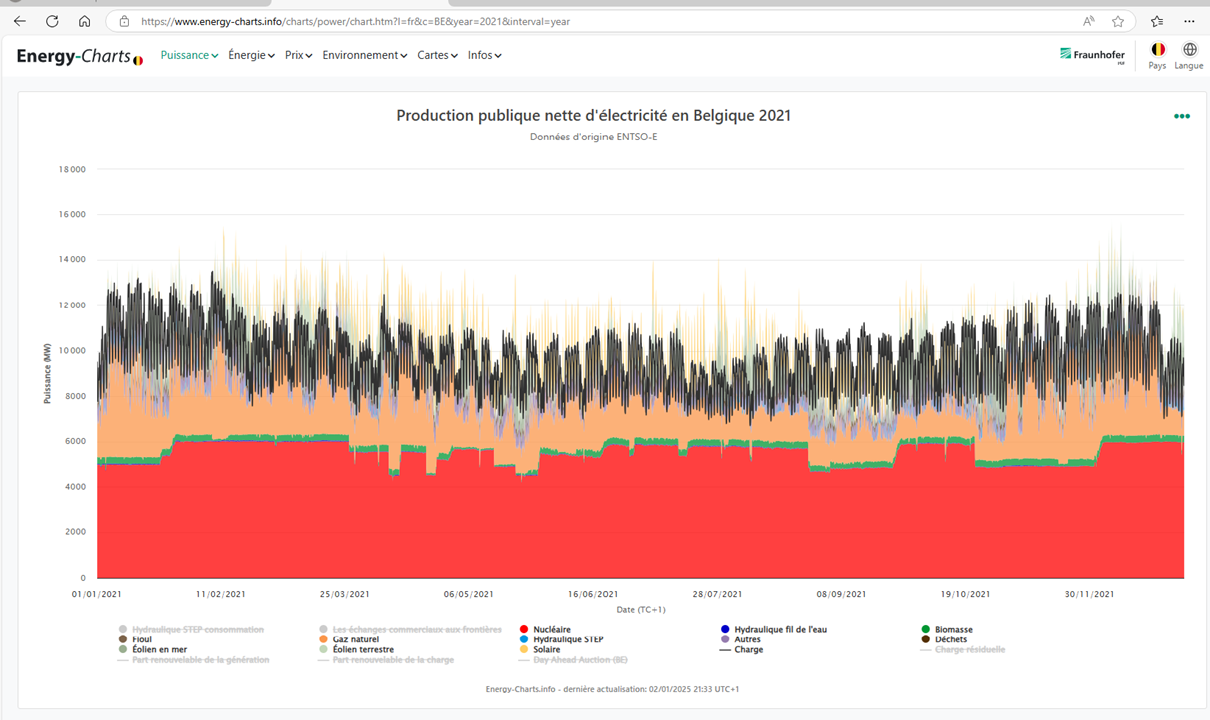

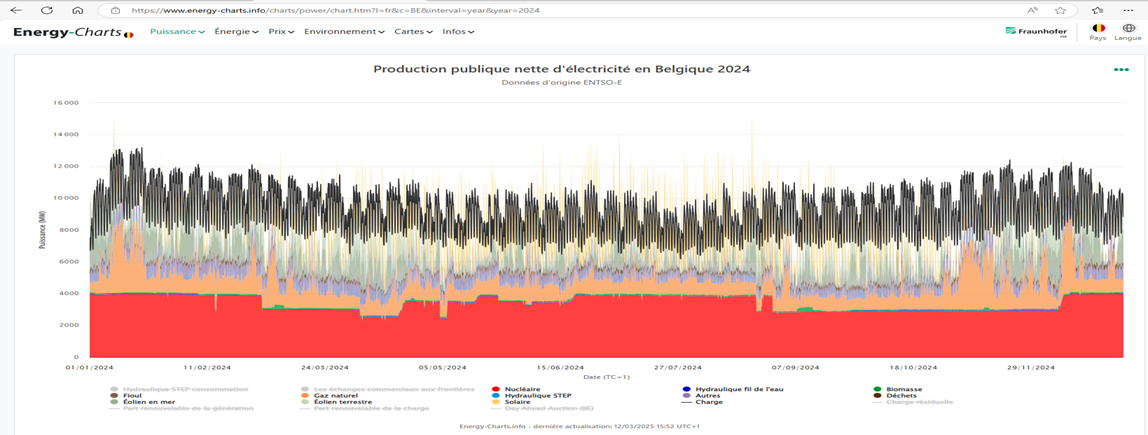

Pour répondre à la question du titre, il est très utile de comparer la situation du mix électrique Belge en 2021, avant que ne débute la sortie du nucléaire, avec celle de 2024 après que deux réacteurs Doel 3 et Tihange 2 aient été arrêtés. Ce pays a ainsi perdu environ 2.000 MW (2 GW) pilotables et décarbonés sur les quelques 14.000 à 15.000 MW dont il disposait depuis de nombreuses années. Cette comparaison est à trouver dans les deux figures 1&2 (réf. 1). Ce qui frappe au premier abord, c’est évidemment la forte diminution en 2024 de la production nucléaire (en rouge). De ce fait, elle satisfait de moins en moins bien la consommation de base (constante toute l’année). Cette dernière se situait à 7 GW en 2021, elle a aussi diminué à 6,5 GW en 2024. Comme on le voit aussi, cette production nucléaire est fréquemment entamée (bridée pour donner un passage prioritaire aux productions renouvelables, éolien et photovoltaïque). Je désignerai les sources renouvelables mais intermittentes par l’acronyme EnRi (Energies Renouvelables intermittentes) – ou RESi (intermittent Renewable Energy Sources). Cette priorité de passage vers les réseaux (distribution et transport) des EnRi a été mise en place car leur production est aléatoire par rapport aux besoins de la consommation. Il faut donc accepter cette production, qu’elle soit utile ou non pour satisfaire la demande du moment.

Figure 1. Le mix électrique Belge en 2021 avec encore 6 GW nucléaires en service en rouge (réf.1)

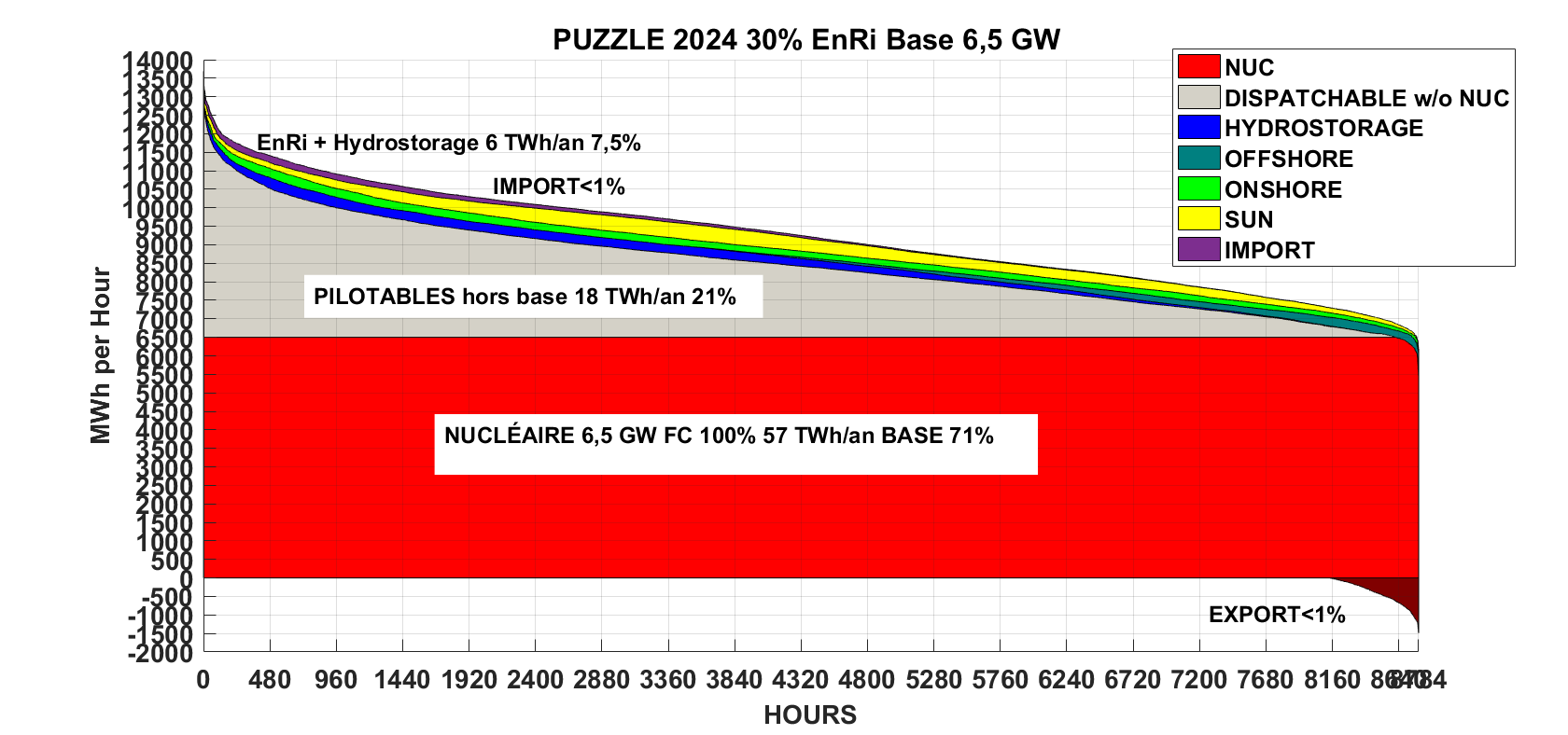

Figure 2. Le mix électrique Belge en 2024 après la perte de 2 GW nucléaires en 2022 et 2023 et une forte croissance du solaire photovoltaïque à partir de 2022 en jaune. (réf.1)

On remarque aussi dans les deux années les pics photovoltaïques qui manifestent – malgré la diminution des puissances pilotables et un bridage périodique plus important du nucléaire en 2024 – des excédents de puissance autour du midi solaire à partir des mois de plus grand ensoleillement jusqu’à l’automne. La plus grande partie de cette production excédentaire est non stockable dans les STEP Belges (‘Stations de Transformation de l’Énergie par Pompage’, dont la centrale hydraulique de Coo). Elle doit être exportée, principalement vers les installations hydrauliques Françaises. Enfin, on remarque de nombreux blancs dans ces historiques de production, en forte croissance depuis 2021. Ils manifestent un manque de production par les sources domestiques. Ils doivent être compensés par des importations depuis les réseaux des pays voisins interconnectés.

Un instrument de visualisation rapide : Le puzzle électrique

Une visualisation plus aisée pour cette comparaison de deux années est possible grâce à la technique bien connue des courbes de charge que j’ai développée (réf.2), à partir des données ENTSO-E (réf.3), pour visualiser et comparer facilement les ‘puzzles’ électriques des figures 3 (2021) et 4 (2024).

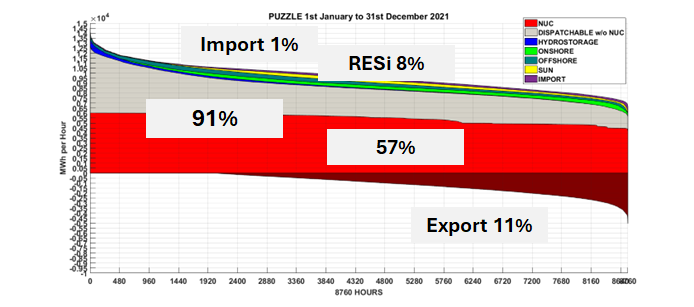

Figure 3. Le puzzle électrique pour les 8.760 heures de l’année 2021

Figure 4. Le puzzle électrique pour les 8.784 heures de l’année 2024

La méthode de construction du puzzle a été développée en détails dans (réf.2). La courbe de charge ordonne en ordre décroissant les données horaires d’énergie électrique sur les réseaux (soit des MWh par heure, donc des MW) sur les 8.760 (8.784) heures de l’année apparaissant en abscisse. Ces heures ne sont plus des heures calendrier mais indiquent les durées de production en heures (la synchronicité entre les différentes sources est perdue). On compare la consommation par heure au sommet de la figure avec la production par heure totalisant les sources pilotables empilées (nucléaire en rouge ; autres : gaz naturel, biomasse et hydraulique au fil de l’eau en grisé) et les sources non-pilotables EnRi empilées (éolien en vert, solaire en jaune). On obtient par les différences positives (trop peu de production), les manques à importer (en violet), et par les différences négatives (trop de production), les exportations (en brun en dessous de l’abscisse) restant après stockage en Belgique d’une partie des excédents par pompage/turbinage dans les STEPs.

On peut affiner grâce à cette visualisation graphique les constats importants dans la comparaison entre 2021 et 2024 :

1. La consommation totale calculée comme étant la surface en positif du puzzle descend quelque peu de 85 TWh/an à 81 TWh/an. La contribution des sources pilotables domestiques pour rencontrer cette consommation est tombée de 91% en 2021 à 63% à en 2024.

2. À l’intérieur de cette surface de consommation, on voit que la demande de puissance est constante pendant toutes les heures de l’année pour une partie de la consommation totale. Il s’agit de la puissance de base – ou base load. Cette puissance est constante. Elle passe de 7 GW à 6,5 GW en 2024. Les consommations de base en 2021 (2024) sont donc respectivement : 7 (6,5) GW x 8,8 kheures/an – 8.760 ou 8.784 h/an = 61 (57) TWh/an. Le reste de la consommation hors base, la ‘pointe’ – environ 24 TWh/an culmine vers la puissance maximum entre 13 et 13,5 GW. La consommation de base provient majoritairement de l’ensemble des activités économiques et industrielles du pays. Sa diminution pourrait indiquer, outre la disparition de capacités nucléaires, l’état de crise géopolitique du gaz naturel traversée depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. La consommation de pointe présente deux maximas en début de journée et en début de soirée. Elle provient essentiellement de la consommation domestique et des services. Sa constance semble indiquer une élasticité faible par rapport à l’augmentation des prix de marché de l’électricité entre 2021 et 2024, causée par la montée du prix du gaz naturel.

3. Comme on le voit en haut à gauche des puzzles, le maximum de puissance en GW de la consommation se situe entre 13 et 13,5 GW. Ce pic est quasi égal aux puissances cumulées des capacités maximales observées des pilotables – nucléaire et autres, auxquelles il faut ajouter une contribution des importations venant des pays voisins. Ces dernières sont clairement plus importantes en 2024. La contribution des capacités non-pilotables pour couvrir le pic de puissance est très faible dans les deux cas. Cette constatation est très importante. On voit bien que, en l’absence de puissances pilotables suffisantes – c’est le cas en 2024 avec une perte de 2 GW nucléaires, on doit recourir par importations à des sources pilotables non domestiques venant des interconnexions de réseaux depuis les pays voisins. Ceci restera vrai nonobstant toute nouvelle croissance des capacités intermittentes. Les importations des pays voisins explosent de 1% à 14%. Dans le même temps les exportations chutent de 11% à 2%. Ceci dernière diminution s’explique par la disparition de capacités pilotables domestiques depuis 2021. Or ces dernières sont la fondation sur laquelle repose tout l’édifice de la production domestique.

4. Une constatation tout aussi importante est que la consommation de base – à un niveau de puissance de 7 GW en 2021 – n’est plus assurée majoritairement par le nucléaire. Elle était de 78% de 61 TWh, grâce à ses 6 GW, et un facteur de charge de 91%. Cela n’est plus vrai en 2024. Le nucléaire qui sert principalement – et même uniquement à assurer la charge de base se trouve amputé de 2 GW de capacités (voir la figure 2). Il ne représente plus en 2024 que 52% de la consommation de base, avec 4 GW, et un facteur de charge moins élevé de 85%. La différence de -26% est désormais reprise par des importations et une production intermittente plus importante, comme on le voit sur cette figure 4.

5. Une conséquence du constat précédent est que la perte de capacités nucléaires a permis aux intermittents de passer d’une part utile de 9% à 24% de la consommation totale, compte tenu du stockage hydraulique d’environ 1% dans les deux années. Le stockage dans les STEP, ainsi que les exportations ont pour origines principales les excédents éoliens et solaires photovoltaïques.

Quelles conclusions faut-il tirer de ces constats ?

La comparaison des puzzles électriques de 2021 et 2024 met au jour les graves problèmes créés par la diminution de sources pilotables. Les importantes capacités intermittentes ne les ont pas remplacées. Elles se sont ajoutées sans substitutions. C’est ainsi que les capacités entre 13 et 14 GW – à l’origine entièrement pilotables avant l’implantation d’intermittents – ont été quasiment doublées en 2024, sans augmentation de la production domestique. Dans le même temps, les capacités pilotables sont descendues en dessous de 12 GW, non pas par substitution, mais par élimination forcée (réf.4).

Ceci explique pourquoi la production domestique, restée jusque 2021 au-delà de la consommation, est descendue de 23% et est désormais en-dessous de cette dernière, descendue elle de 4% ‘seulement’. Notons qu’on observe aucune trace d’électrification croissante de l’énergie domestique entre 2021 et 2024. On observe au contraire l’explosion des importations. Ceci confirme que des capacités intermittentes ne remplacent pas les capacités pilotables disparues. Leur croissance importante a créé sans aucun doute un nouveau risque : le manque d’approvisionnement domestique, et donc une dépendance accrue au réseau électrique Haute Tension international.

La réduction attendue des émissions de CO2 ne se manifeste guère. L’intensité d’émission de CO2 – mesurée en gCO2/kWh produit est descendue de façon marginale de 3%, en passant de 161 gCO2/kWh à 155 gCO2/kWh. Le numérateur et le dénominateur de cette fraction émission(g)/production(kWh) ont en effet évolué à la baisse de façon comparable.

Au vu de ces constats négatifs, il faut prendre connaissance de trois contraintes auxquelles tout système de production d’électricité est soumis pour son bon fonctionnement, en général, et en particulier en Belgique. Les graphiques ‘puzzle’ comparés les mettent clairement en évidence, et ce, indépendamment des conditions de la météo dont dépendent les renouvelables intermittents :

Premièrement, la consommation électrique en TWh/an par an consiste en deux composantes, comme on l’a dit. La première est donc la demande de base. En Belgique, depuis de nombreuses années, son niveau de puissance constant se situe près de 7 GW. Elle représente, également depuis des années, environ 70% de la consommation annuelle, soit 57 TWh/an en 2024. La deuxième composante est la ‘pointe’ de consommation. Dans la même période, elle représente plus ou moins 30% de la consommation, soit environ 24 TWh/an en 2024. Elle présente deux pics journaliers matins et soirs, et une décroissance au milieu de l’année entre les débuts du printemps et de l’automne avec moins de demande d’électricité. Le pic de consommation en hiver se situe, comme déjà signalé, entre 13 et 14 GW.

Malgré l’introduction de nouvelles activités électriques, ce schéma proportionnel proche de 70%/30% et les autres propriétés de la consommation, en cours de journée et à travers les saisons, sont peu susceptibles d’évoluer de beaucoup dans les prochaines années.

Deuxièmement, pour mettre quasiment à zéro les importations et les exportations depuis et vers les pays voisins (pas toujours réalisables sans difficultés), on doit pouvoir disposer de sources synchrones – au sens du synchronisme de l’offre et de la demande à chaque instant ‘en suffisance’, donc pilotables. Cette ‘suffisance’ implique que la capacité totale pilotable soit égale à la ‘pointe’ de puissance en hiver, soit, dans les conditions actuelles, entre 13 et 14 GW, tandis que la base nécessite environ 7 GW avec un facteur de charge de 100% (production constante toute l’année). Le reste de la demande, la ‘pointe’, nécessite à son tour entre 6 et 7 GW pour assurer pleinement l’approvisionnement par les moyens domestiques.

Parlons d’abord de la consommation de base. Elle devrait être assurée uniquement par une combinaison de sources pilotables avec des facteurs de charge élevés – et non pas par des intermittents. Il s’agit du nucléaire et des Turbines Gaz Vapeur (TGV) principalement. Or, on a donné aux intermittents une priorité au réseau pour l’ensemble de la consommation. Un tel arrangement implique l’utilisation réduite par bridage, voire par l’élimination pure et simple de capacités pilotables (comme cela a été le cas en Belgique avec la sortie du nucléaire). Ceci est visible en examinant et comparant les figures 1 avec 2, et 3 avec 4. Si on veut utiliser un maximum de production nucléaire pour la base, comme elle est moins carbonée que l’éolien et le solaire photovoltaïque (réf.5), ce mix composite avec des intermittents est sans intérêt par rapport aux émissions de CO2. En outre, cette politique n’est, ni rationnelle pour le bon fonctionnement des réacteurs, ni économique, car elle entraîne des pénalités importantes comme cela a été constatée en France dont les réacteurs sont conçus pour des suivis de charge limités (voir réf.6). Ceci est moins possible avec les réacteurs Belges, de conception différente. Pour cela les opérateurs ont préféré réduire la puissance nucléaire par paliers en prévision de productions venteuses et photovoltaïques très importantes. Le moyen plus radical, également choisi voire préféré en Belgique, a donc bien été de supprimer des réacteurs nucléaires pour laisser plus de place aux intermittents.

Troisièmement : pour ce qui est de la demande de la ‘pointe’, on a besoin de sources flexibles différentes de celles utilisées pour la base. Il s’agit principalement des Turbines à Gaz (TAG sans cycle vapeur). Les TAG ont des temps de réponses suffisamment courts pour compenser les fluctuations de la demande et de la production irrégulière des intermittents. Leur facteur de charge sera inférieur à celui des TGV, mais doit impérativement rester au-dessus de 30% (réf.7). En-dessous de cette valeur, les performances sont fortement dégradées du point de vue du rendement thermique – de ce fait elles consomment plus de combustible – et produisent donc plus d’émissions de CO2. Pour une consommation hors base de 24 TWh/an, le facteur de charge de 6,5 GW TAG (2021) est égal à 24/6,5/8.76=42%. Cette valeur est suffisamment au-dessus de la valeur limite de 30%. L’entièreté de la consommation de pointe pourrait donc être assuré par les TAG – ou par d’autres sources également flexibles.

En résumé, avec des pilotables de base (nucléaire et TGV) pour les 70% de la consommation de base, et principalement des TAG, et d’autres sources flexibles, pour la pointe de 30%, on n’avait nul besoin de capacités intermittentes en Belgique.

Pourquoi alors des renouvelables intermittents en sus, et dans quelles limites ?

Le seul intérêt des sources intermittentes ne pourrait donc être que la réduction des émissions de CO2. Elle est possible si on peut réduire la production des sources thermiques hors nucléaire, fortement carbonées. Réduire le nucléaire pour la consommation de base, comme on l’a fait en Belgique, est contre-productif pour cet objectif, puisque qu’il est déjà décarboné. Son intensité d’émission du cycle de vie complet, mesuré en gCO2/kWh produit domestique hors exportations) – est le plus faible parmi toutes les sources de production (réf.5). Dans une approche optimale de l’approvisionnement électrique par des sources domestiques, les intermittents, pour être utiles, c’est-à-dire mis en œuvre sans augmenter ni les importations, ni les exportations, ne devraient produire que hors base – ceci implique donc un changement des règles de priorité d’accès au réseau.

Dans cette optique, la production utile des EnRi dans un mix amélioré doit donc nécessairement être très inférieure au total de la pointe, soit environ 30% de la consommation annuelle. Les sources pilotables, les TAG principalement, ne pourraient pas produire en négatif, ou même tomber rapidement à zéro, pour rebondir immédiatement après dans des délais très courts, pour répondre aux fluctuations rapides des intermittents. Enfin, le facteur de charge de 30% marque une ligne rouge à ne pas enfreindre pour leur bon fonctionnement (réf.7).

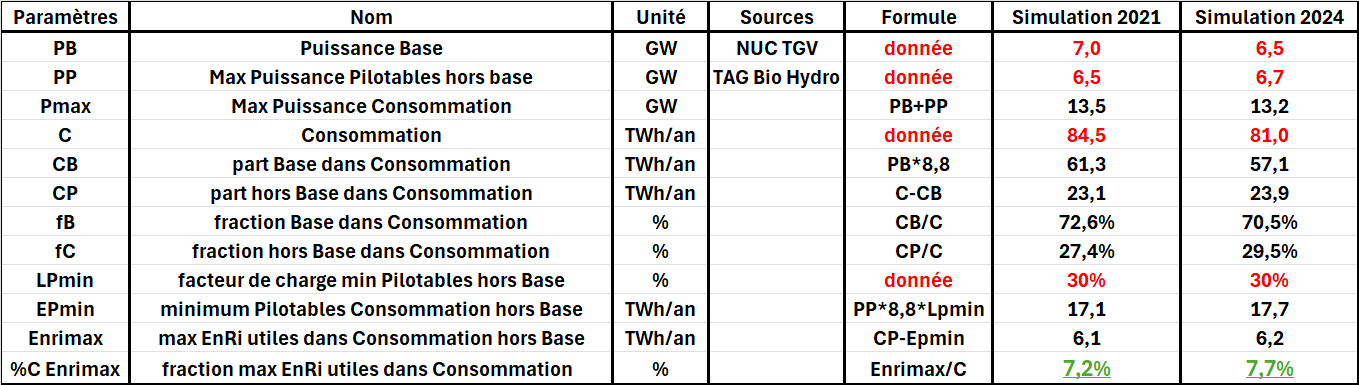

Dès lors, pour 6.5 GW pilotable pour la pointe, fonctionnant au minimum avec un facteur de charge de 30%, on produit avec les sources flexibles, au minimum, 17 TWh/an (=6,5 GWx8,8×30%). Ce chiffre est à comparer avec les 24 TWh/an de la pointe annoncés ci-dessus. Il resterait donc 7 TWh/an pour les intermittents : soit 29% de la pointe, ou encore 8% à 9% de la consommation annuelle totale. Un appendice de calcul dans cette note explicite ce résultat, et permet une paramétrisation de ce calcul pour le cas général.

Le puzzle en 2021 dans la figure 3 confirme ces évaluations. On voit que les importations sont inférieures à 1% de la consommation. Ceci indique que les capacités domestiques pilotables, dont 6 GW de capacités nucléaires, étaient encore suffisantes en 2021. La part utile indiquée pour les intermittents apparaît comme étant d’environ 8%, comme estimé. La production totale des intermittents correspond à 8% (utiles)+1% (stockage hydraulique) + 11%(exportations)=20% de la consommation totale. Seuls 40% de la production intermittente totale sont donc utiles pour la consommation totale (8%=40%x20%), les 60% restants partent dans les excédents, soit pour une partie le stockage dans les STEPs, et pour le reste les exportations, importantes de 11%. Ce dernier poste peut nuire aux réseaux. Quand les exportations vers les pays voisins deviennent trop importantes, il faut payer l’utilisateur (prix négatifs) pour accepter cette production excédentaire, par exemple dans les STEPs français. Ceci se produit de plus en fréquemment au moment des pics de midi en été.

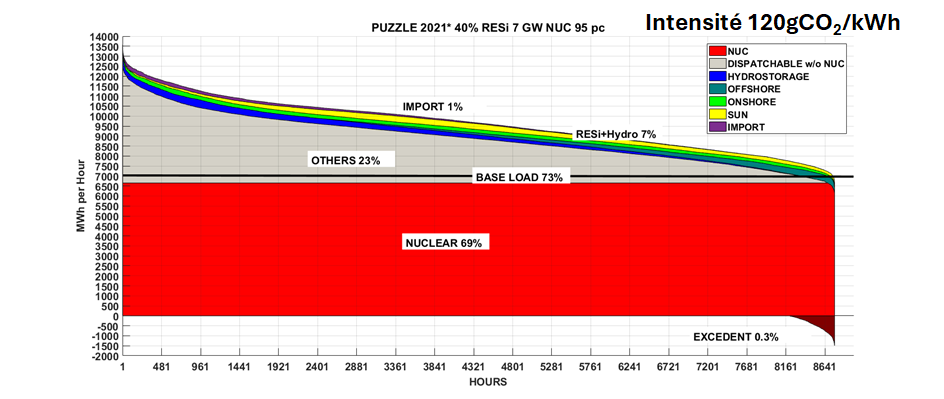

Afin de réduire le niveau important d’exportations en 2021, il faut réduire la production des EnRi de 60%. La Figure 5 présente une simulation avec cette réduction (on garde leur historique de puissance en 2021 dont on ne garde que 40%). Le puzzle en positif n’est pas modifié, et, comme c’était l’intention, on réduit les exportations de façon drastique de 11% à 1%. Tout bénéfice pour la stabilité des réseaux.

Pour l’année 2024, l’évaluation est moins immédiate, car les capacités pilotables ne sont plus suffisantes pour couvrir le pic de 13,2 GW. Il faut inclure les importations (14%) dans la production domestique, pour les réduire fortement. En même temps, il faut augmenter de 50% la production nucléaire de 37% pour revenir aux conditions de 2021 avec 6 GW nucléaires. On restitue alors la consommation de base, soit 37%x1,5+14%=70% de la consommation totale en 2024 (57 TWh/an). La production minimum des autres sources pilotables pour la pointe de 30% de la demande (24 TWh/an) est à nouveau égale à 17 TWh/an=6,5*8,8 *0,3, soit 21% de la demande. Restent donc 7 TWh/an pour la production renouvelable, soit près de 9% de la consommation totale (81 TWh/an). Cette évaluation rapide – voir l‘appendice de calcul – est vérifiée et affinée par simulation dans la Figure 6. La production des intermittents doit être réduite cette fois à 30% de sa valeur observée, et, pour le calcul de l’intensité des émissions de CO2, l’entièreté de la demande de base à un niveau de 6,5 GW est supposée être assurée par le nucléaire. Ceci est malheureusement devenu difficile à réaliser puisque seuls 2,5 GW nucléaires resteront disponibles à la fin de l’année 2025 en Belgique.

Figure 5. Simulation pour l’année 2021. On prend 40% de la production EnRi de 2021 et une production de base à 7 GW pour un total de 61 TWh/an, assurée pour la plus grande part avec des capacités nucléaires de 7 GW fonctionnant avec un facteur de charge à 95%) (réf.2).

Figure 6. Simulation pour l’année 2024. On prend 30% des productions intermittentes de l’année 2024 et 6,5 GW fonctionnant à 100% pour couvrir entièrement la consommation de base de 57 TWh/an. Les importations et les exportations passent toutes deux en dessous de 1%.

Cette situation simulée pour 2024 avec 6,5 GW nucléaires aurait réduit l’intensité des émissions de CO2, à 118 gCO2/kWh contre, dans le cas réel, 155 gCO2/kWh. Ce résultat est sans doute proche du meilleur résultat auquel le plat pays pourrait prétendre, avec peu d’hydraulique au fil de l’eau, ou d’autres sources décarbonées flexibles qui restent encore à développer.

Ce niveau devrait remonter fortement en 2026. Il pourrait dépasser largement 200 gCO2/kWh produit. Ce sera le résultat de l’effet combiné de la fermeture de 2 GW nucléaires en 2025 – et de la mise en service d’une nouvelle centrale au gaz naturel en Wallonie. Le pourcentage d’importations va monter vers 30%, tandis que les surplus et donc les exportations vont stagner vers 0%, du fait de la nouvelle diminution des capacités pilotables domestiques.

Les points-clé du présent exposé

Les données de réseaux Belges ont permis de placer une limite procentuelle utile, en-dessous de 10%, de la consommation totale pour la production par les énergies renouvelables intermittentes, éolien et solaire photovoltaïque (EnRi). Cette limite a été de loin outrepassée dès 2024. Les enseignements de ces évaluations sont les suivants :

- Dans une approche optimale du mix de production, on aurait dû réserver les productions intermittentes à la seule consommation de pointe, hors base, soit à environ 30% du total. L’approche choisie a pourtant été d’accorder une priorité complète aux intermittents.

- On voit clairement en 2024 les effets délétères de cette priorité sans limite accordée aux EnRi, sur la production domestique et les importations (réf.8). On a ainsi permis aux EnRi d’empiéter sur la consommation de base (70% du total). Or, cette dernière doit être assurée sans faille toute l’année, toute intermittence est donc malvenue, d’autant plus que l’intensité d’émission CO2 du nucléaire est la plus faible parmi toutes les autres sources (réf.5).

- Les EnRi ne peuvent couvrir utilement qu’environ 30% de la consommation de pointe, vu leur intermittence et les contraintes pour le fonctionnement des pilotables de pointe. Comme la consommation de cette pointe est elle-même de quelques 30% de la consommation totale, la limite procentuelle utile se situe en-dessous de 10% de la consommation totale.

- Les quelques 70% de la pointe doivent être assurés en Belgique pour la plus grande partie par les Turbines à Gaz à cycle unique. En effet les TAG sont suffisamment flexibles pour répondre aux fluctuations de la demande, amplifiées par les EnRi. Ni le nucléaire, ni les Turbines Gaz Vapeur à double cycle (TGV) ne peuvent offrir ce support de production en pointe, sans dégrader leurs performances (réf.7) et se voir brider par les EnRi pour pouvoir leur accorder la priorité d’accès aux réseaux.

- L’intensité CO2 spécifique des TAG étant d’environ 500 gCO2/kWh (réf. 5), ces 70% de la pointe correspondent à 350 gCO2/kWh produits en pointe, soit 30% du total de la consommation. Dans le mix total, les TAG représenteraient donc près de 105 gCO2/kWh. En supposant que la base soit entièrement assurée par le nucléaire, on descendrait alors à une intensité totale d’émission d’environ 120 gCO2/kWh au total au lieu d’environ 160 gCO2/kWh entre 2021 et 2024 (voir réf. 8, dia 3). Cette réduction est minime. Elle ne peut pas justifier tous les inconvénients importants des Enri qui ne sont certainement pas ‘d’intérêt public’ de ce point de vue.

- Ces résultats, basés sur les observations réelles, et non sur des hypothèses, démentent deux idées reçues, mais fausses, de la transition énergétique belge :

(a) Les sources fossiles pour produire de l’électricité en Belgique pourraient être abandonnées dans leur totalité si on ‘additionnait’ les capacités nucléaires et les sources renouvelables éoliennes et solaires (réf.9).

(b) Le 100% décarboné serait possible en Belgique, grâce à une telle association, non seulement pour l’électricité (environ 20% du total avant 2025) mais aussi pour le total de l’énergie finale consommée, grâce à une électrification complète des usages. Les renouvelables intermittents produits dans le pays représentaient 24% utiles pour la consommation en 2024 selon la figure 4. Leur part dans l’énergie finale était donc de plus ou moins de 24%x20% <5%, pourcentage bien peu susceptible de croître significativement vers 100% en 2050.

Appendice de calcul. Une évaluation rapide des limites utiles des productions intermittentes en Belgique (ou dans d’autres pays)

A l’aide d’un tableur, on peut évaluer rapidement le maximum utile de la production intermittente, pour un cas plus général. On entre les données en rouge pour recalculer le maximum utile de kWh dans le mix. Ce maximum garantit que les importations et exportations soient proches de zéro, et que les capacités pilotables des deux parties de la consommation – base et pointe, de natures différentes – peuvent produire sans être éloignées de leurs conditions de fonctionnement optimales. Le calcul est fait dans cette figure pour les données électriques en Belgique en 2021 et 2024.

Une première évaluation de ce type pour une étude de cas permet de dimensionner les productions des capacités intermittentes, et leurs capacités par filières de façon à réduire les dépendances aux réseaux extérieurs. Ceci aussi bien pour les exportations (pics de puissance au-delà de la demande, fréquents par grand vent et soleil, difficiles à évacuer, conduisant fréquemment à des prix négatifs), que pour les importations.

Références

- Energy-charts Belgium

https://www.energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=en&c=BE - « Quel mix idéal par la Belgique ? » Conférence SEII par Pierre Kunsch 28 mars 2025

https://www.linkedin.com/posts/pierre-kunsch-45b03b2b_quel-mix-%C3%A9lectrique-id%C3%A9al-pour-la-belgique-activity-7363850717066846208-MMQc?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAY778cBdweDylzCvKI7xY_P6kQ5BByJMng

https://seii.org/archives/vendredi-28-mars-2025-quel-mix-electrique-ideal-pour-la-belgique-2/ - Données ENTSO-E (Electricity Network Transport System Operators-Europe)

https://transparency.entsoe.eu/ - FEBEG Statistiques gaz et électricité

https://www.febeg.be/fr/statistiques/statistiques-electricite - Cartes des intensités d’émissions de CO2 à travers le monde

https://app.electricitymaps.com/map/zone/BE/72h/hourly - Le PDG de Saint-Gobain formule ce que beaucoup préfèrent garder dans l’ombre : « d’un point de vue industriel, ça me paraît une hérésie de chercher à faire de la modulation de puissance avec des réacteurs nucléaires… »

https://x.com/docuverite/status/1966755805153075441?s=43&t=Zl9K1EKW6kPfhZ_yBaIHAA - Jean-Pierre Hansen, Jacques Percebois, Énergie économie et politiques, 2nd édition, Économique de boeck, LLN, 2025, pp.466-467, annexe 2, Éléments de physique des systèmes électriques

- Pierre Kunsch, Production and Consumption of Electricity in Belgium, 2025, Slide3, intensity of CO2 emissions

https://www.linkedin.com/posts/pierre-kunsch-45b03b2b_la-grande-illusion-ii-les-trois-principes-activity-7343998637447802885-qNox?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAY778cBdweDylzCvKI7xY_P6kQ5BByJMng - Mathieu Bihet, Ministre Fédéral de l’Énergie, Interview Trends tendances, n° 42, 16 octobre 2025, pp. 48-50, ‘… Nous n’avons plus le luxe d’opposer les énergies bas carbone : il faut les additionner …”

Excellente étude, basée sur des réalités statistiques et techniques avérées.

A diffuser et commenter largement, tant dans le grand public que dans les milieux politiques…

Autre sujet mal compris par le grand public dans la discussion de la « transformation énergétique » est l’évolution vers la « mobilité électrique ». Le calcul est assez simple, une raison de plus à s’étonner du fait qu’il est ignoré par le public, les médias et la politique. Une station de chargement en mode 3 à typiquement une puissance de 11 kW. Pour assurer la mobilité de 4 Mio voitures électriques en Belgique il n’est pas exagérer de parler de 1 Mio Chargeur mode 3 installés.

Donc 1*10⁶ x 11*10³ = 11 GW c.a.d. il faut carrément doublé la puissance installé en Belgique. Même si on part d’un facteur de charge de 50 % il reste 5,5 MW à installé, disponible à tout moment ! Vue la situation actuelle sur le réseau Belge, de la pure fiction ! Et on n’a pas encore parlé des Mio. pompe à chaleur qui s’ajoutent. Cette idée d’une « transformation énergétique » est une imposture technique qui va ruiné notre économie. Et tout ça pour les idées folle d’une secte climatique hors contrôle…

Correction: il s’agit bien de 5,5 GW a installé, pas MW.