par J.C. Maurin, Professeur agrégé de physique

Depuis 1988, le GIEC/ONU impose une doxa basée sur des assertions discutables et des schémas ad hoc. C’est le cas de la figure 7.2 (AR6 WG1) qui donne une vision irréaliste des échanges énergétiques du système Terre /Atmosphère. L’article détaille l’origine de cette figure ‘pédagogique’ et examine ensuite 2 points problématiques :

– l’usage dans ce schéma du GIEC de puissances moyennes surfaciques (en W/m²).

– les flux d’énergie via photons infrarouges (IR) qui seraient échangés entre la surface de la Terre (altitude 0) et la basse troposphère. Ces échanges avec ‘back-radiation’ ont déjà été démontrés incorrects du point de vue physique par SCE (ici ou là).

L’article expose les critiques usuelles et modifie en conséquence la figure 7.2. On obtient alors une représentation un peu moins problématique, tout en conservant l’essentiel du chiffrage initial du GIEC. La version pdf de l’article est disponible ici.

1. Origines et versions du schéma GIEC

1.1 Origines du schéma GIEC

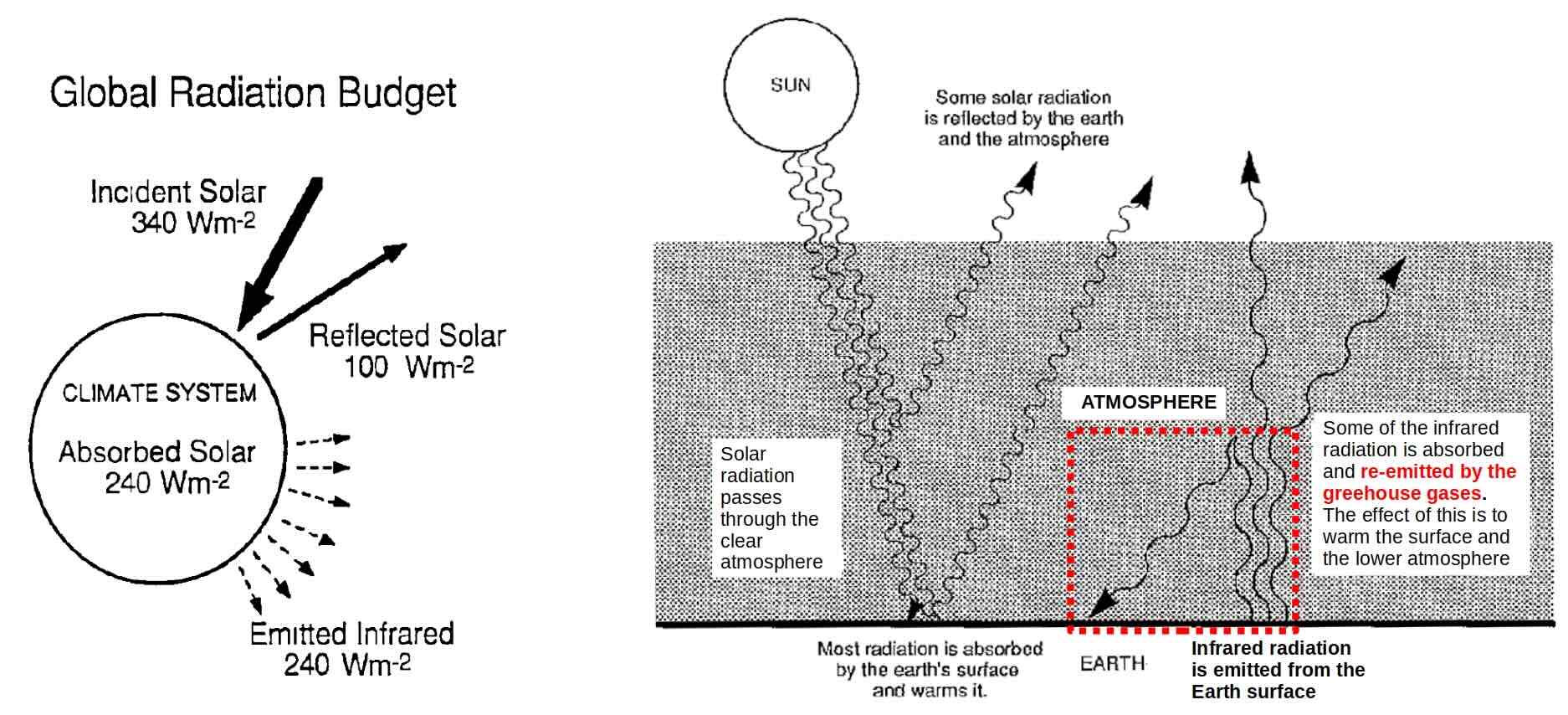

On trouve dès le premier rapport du GIEC = AR1 [1] une version chiffrée d’un budget énergétique (figure 3.2 p. 78 AR1). Cette 1ère version concerne la TOA (atmosphère vers 100 km d’altitude) : Incident Solar = 340 W/m², Reflected Solar = 100 W/m², Emitted Infrared = 240W/m². Ce 1er rapport AR1 introduit également «A Simplified diagram illustrating the greenhouse effect » (figure 1 page xiv).

Figure 1 : selon AR1, page 78, figure 3.2 (à gauche) ; selon Policymaker Summary AR1, page xiv, fig 1 (à droite).

• Afin de justifier un effet de serre = ‘greenhouse effect’, on voit donc apparaître, dès 1990 dans l’AR1, un échange non chiffré de radiations IR entre l’altitude 0 et la troposphère (encadré rouge ci-dessus). Le mécanisme physique invoqué est : « Some of the infrared radiation is absorbed and re-emitted by the greenhouse gases ». Le rapport supplémentaire de 1992 utilise en page 8 cette même représentation.

• Le rapport AR2 de 1995 va combiner les 2 schémas [1] ci-dessus en un schéma unique (AR2, Fig. 1.3, page 58). Dans la légende on lit : « …l’atmosphère qui, à son tour, émet un rayonnement vers le haut et vers le bas, produisant un effet de serre … ». Le chapitre 1 où apparaît ce schéma ‘pédagogique’ est supervisé par K. Trenberth qui publie simultanément avec J.T. Kiehl cet article fondateur.

1.2 Versions du schéma GIEC

Après son apparition dans l’AR2, ce schéma est maintenu (avec modifications mineures) dans tous les rapports ultérieurs [1]. Sa version la plus récente (utilisant 12 valeurs moyennes surfaciques en W/m²) est la figure 7.2 (AR6 WG1). Ce type de schéma est souvent repris ou adapté dans la littérature sur le climat [2].

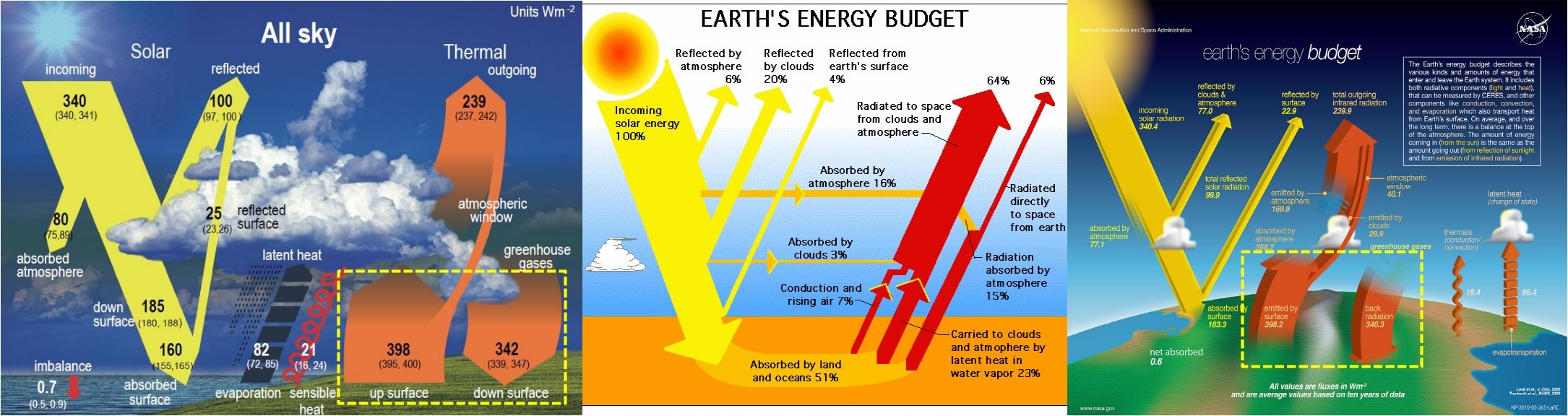

Figure 2a : A gauche : schéma GIEC (AR6 p.934) ; au centre : schéma initial NASA sans ‘back radiation’ ni W/m² ; à droite : le nouveau schéma NASA se rapproche de celui du GIEC mais s’éloigne de la physique.

• Cette figure 7.2 du GIEC s’inspire de représentations figurant dans des articles dûs à Wild et al. 2015 et 2019 [2]. La version antérieure à la figure 7.2 AR6 du GIEC est la figure 2.11 AR5 qui reprend la figure 1 de Wild et al. 2013. Tous ces articles Wild et al. se réfèrent aux schémas de Kiehl and Trenberth dont on présente ci-dessous deux versions.

Figure 2b : A gauche : le schéma initial de Trenberth 1997 (figure 1.3 AR2) ; à droite : mise à jour du schéma selon Trenberth 2009.

• Les schémas GIEC, Trenberth 1997 et 2009 sont similaires, mais avec des estimations numériques légèrement différentes pour les divers flux. A noter que le schéma Trenberth 2009 est légendé « Global Energy Flows W/m² ». Ils présentent tous des échanges d’énergie via rayonnement infrarouge (IR) entre l’altitude 0 et la basse troposphère (encadrés jaunes). La suite de l’article montre que ces échanges d’énergie sont irréalistes et doivent être modifiés [3].

2. Estimations à partir de la figure 7.2 du GIEC

En exploitant les articles à la base du schéma GIEC, on estime les grandeurs qui correspondraient à ces échanges d’énergie IR.

2.1 Quelques extraits des rapports et articles

- AR1 Policymaker Summary :« Some of the infrared radiation is absorbed and re-emitted by the greenhouse gases »

- AR6 WG1 § 7.21 : « The radiation components of the surface energy budget are associated with substantially larger uncertainties than at the TOA, since they are less directly measured by passive satellite sensors and require retrieval algorithms and ancillary data for their estimation »

- Article Trenberth et Kiehl 1997 sur les « Global Energy Flows ».

-§ 2 : « The results from Rossow and Zhang (1995) are based on using satellite data and a radiation model to deduce the surface fluxes. Thus they are not based solely on observations ».

– § 3 « We use the U.S.Standard Atmosphere, 1976 for vertical profiles of temperature, water vapor».

« Note that we are using a single column model to represent the average flux conditions of the atmosphere ».

– ‘Back radiation’ = 324 W/m²: « This is mailnly due to blackbody emission from the low cloud base ».

– ‘Surface radiation = 390 W/m² : « Emission from the surface is assumed to follow Planck’s function, assuming a surface emissivity of 1 ». Voir également la figure 7 et le tableau 2 de Trenberth et Kiehl 1997. - Article Wild et al 2015, fig. 1 : « The surface thermal upward flux contains both the surface thermal emission and a small contribution from the reflected part of the downward thermal radiation ». § 3.31 : « The Earth surface emits radiation according to the Stefan–Boltzman law at εσT4skin, with Tskin representing the surface skin temperature ».

- Article Wild et al 2019, introduction : « the corresponding fluxes at the Earth’s surface are not equally well established, as they cannot be directly measured from space ».

2.2 Estimations correspondantes

• A partir des citations ci-dessus et des figures 7.2 GIEC ou Trenberth 1997, on déduit quelques estimations :

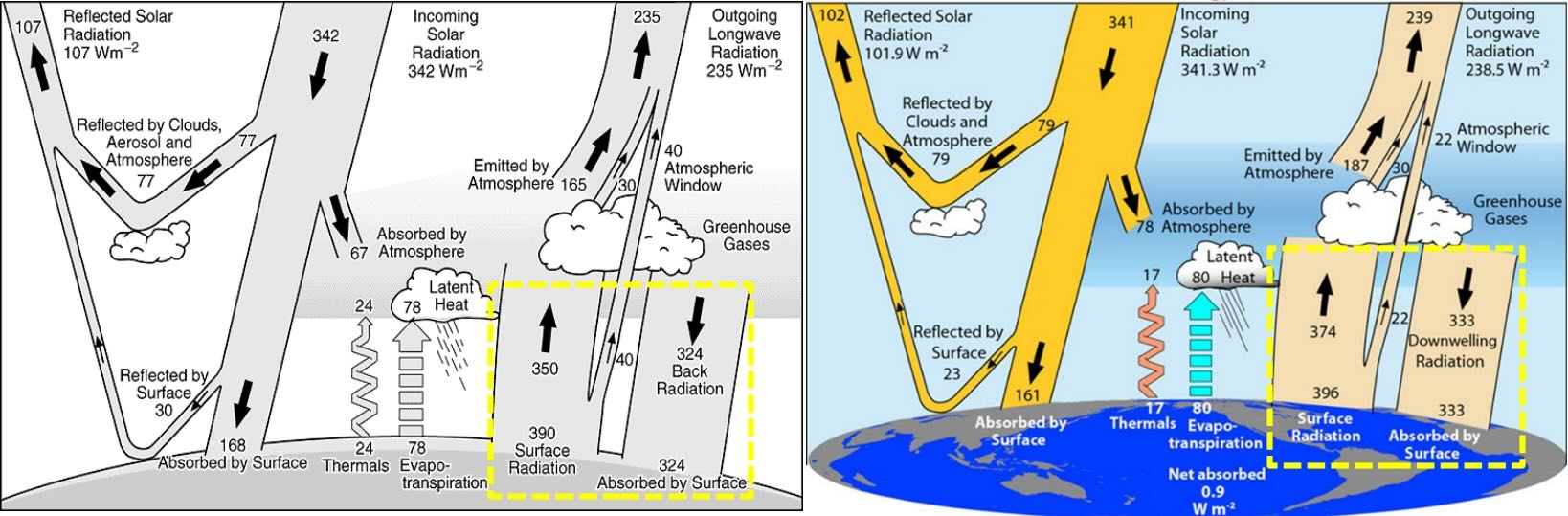

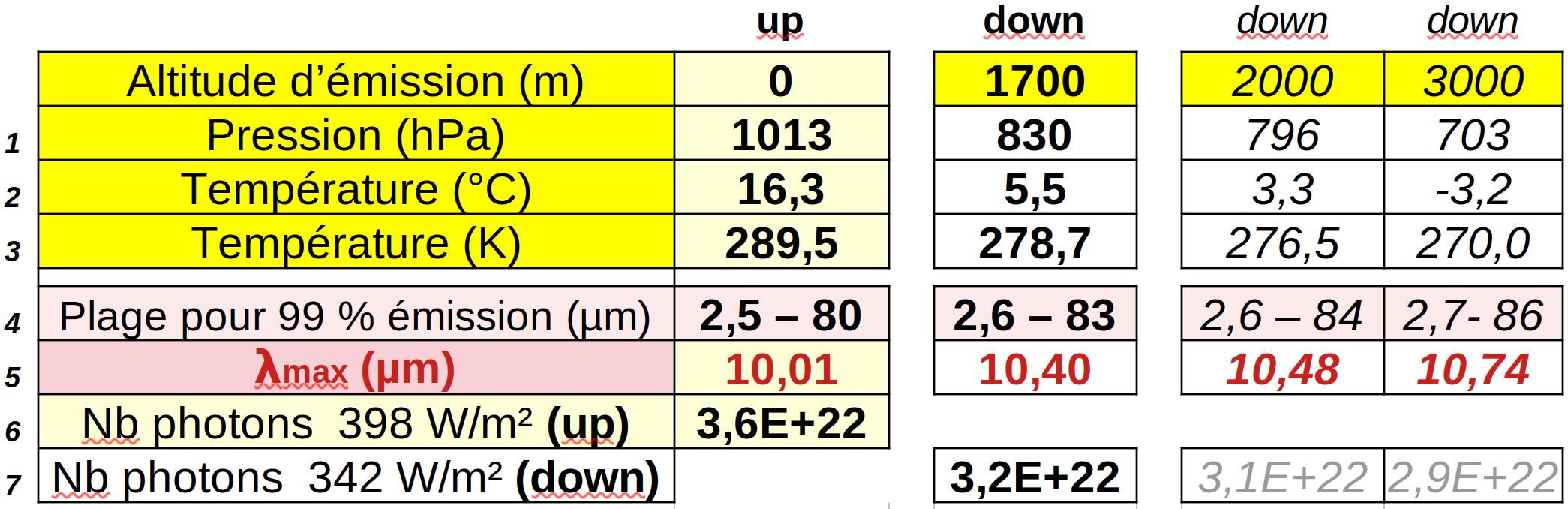

Figure 3a : Températures et altitudes d’émissions déduites de Trenberth 1997 et Fig.7.2 AR6 WG1.

Les valeurs des flux de la ligne 1 permettent de calculer la température théorique du corps noir (lignes 2 et 3).

On estime l’altitude d’émission (ligne 4) du flux descendant grâce au gradient de température selon l’OACI (-6,5°C par km).

Pour la figure 7.2 du GIEC, on estime la gamme de longueurs d’ondes pour 99 % du flux montant (up = 398 W/m²) et du flux descendant (down = 342 W/m²). On évalue aussi le nombre de photons (par seconde et par m²) correspondant à 99 % de ces 2 flux (plusieurs altitudes pour le flux descendant) → voir Addendum.pdf [4].

Figure 3b : Longueur d’onde et nombre de photons IR. La plage 0,25 λmax à 8 λmax correspond à ≈ 99% de la puissance émise. Calculatrice corps noir : https://spectralcalc.com/blackbody_calculator/blackbody.php.

• Il existerait donc, selon la figure 7.2 du GIEC, des émissions thermiques de ≈ 3,5 x 1022 photons (par seconde et par m²) transportant 99 % des flux (up surface = 398 W/m² → altitude 0 et down surface = 342 W/m² → altitude ≈ 1,5 km à 3 km). La longueur d’onde de ces photons IR serait comprise entre 2,5 µm et 90 µm (centrée vers λmax ≈ 10,2 µm).

3. Le monde imaginaire de la figure 7.2

Pour vérifier si le schéma GIEC/Trenberth correspond approximativement au monde réel, on examine 4 questions :

1) Un échange direct d’énergie via photons IR traversant sans aucune absorption la basse troposphère est-il réaliste ?

2) Un échange complémentaire d’énergie via un mécanisme (émission-absorption-réémission) est-il possible dans les conditions physiques de la basse troposphère ?

3) Les valeurs ‘up surface’ = 398 W/m² et ‘down surface’= 342 W/m² pour le rayonnement thermique sont-elles réalistes ?

4) L’usage de 12 puissances moyennes surfaciques (W/m²) est-il approprié pour approximer le monde réel ?

Les réponses à ces 4 interrogations sont développées dans les 4 paragraphes suivants.

3.1 Échange direct par photons IR

• Ces 3,5 x 1022 photons IR (par seconde et par m²) peuvent-ils tous traverser directement quelques km de la basse troposphère comme l’indique la fig. 7.2 AR6 ? En réalité, la basse troposphère est largement opaque aux rayonnements IR, et seule une proportion minoritaire des photons IR peut traverser quelques km de la basse troposphère (la longueur d’onde doit être comprise dans les 3 fenêtres atmosphériques: 3µm – 4 µm ; 4,5µm – 5,5 µm ; 8µm – 13,5 µm).

• Une estimation, consultable dans Addendum.pdf [4], montre qu’il subsisterait environ 108 W/m² pour ‘up surface’= 398 W/m² et environ 89 W/m² pour ‘down surface’= 342 W/m². Moins d’un tiers des 3,5 x 1022 photons/s/m² traverserait la basse troposphère : qu’adviendrait-il alors pour la majorité des photons absorbés dans la basse troposphère ? L’énergie de ces photons serait-elle transportée grâce à l’émission de nouveaux photons IR ?

3.2 Échange indirect avec absorption – réémission

• Ce phénomène (rayonnement IR incident → absorption → réémission IR) est-il fréquent dans les conditions physiques de la basse troposphère ? Ces conditions sont présentées à la figure 3b (pression de 700 hPa à 1000 hPa et température de -3°C à 16°C). Dans de telles conditions, une molécule qui absorbe l’énergie d’un photon incident (λ = 2,5 µm à 90 µm) perd cette énergie presque exclusivement par choc inélastique (transfert thermique aux molécules voisines) et non par émission d’un nouveau photon IR (voir §2 SCE_2020) et §1 SCE_2019) [3] .

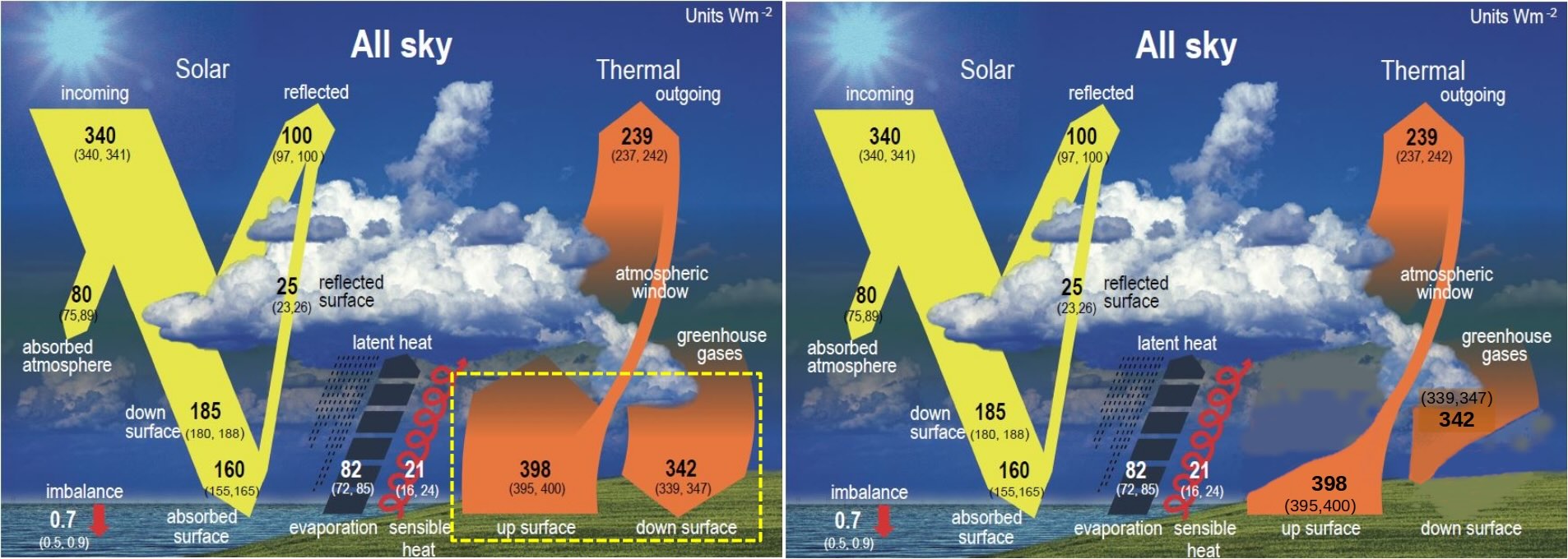

• Les échanges « up surface » et « down surface » n’existent donc pas tels qu’ils sont représentés à la figure 7.2 du GIEC. On propose ci-dessous la 1ère modification du schéma GIEC permettant de se rapprocher du monde réel.

Figure 4a : A gauche schéma original du GIEC (figure 7.2) ; à droite 1ère modification du schéma (la troposphère absorbe les photons IR ).

3.3 Émission de rayonnement thermique

La figure 7.2 présente des émissions (up surface = 398 W/m² et down surface = 342 W/m²) : il s’agirait de « blackbody émission » (voir § 2.1). Ces émissions de rayonnement thermique ‘corps noir’ sont-elles une approximation acceptable du monde réel et les valeurs 398 W/m² et 342 W/m² sont-elles plausibles ?

• Pour calculer un rayonnement thermique, l’usage de la formule de Stefan-Boltzmann nécessite certaines conditions : la surface émettrice doit être à l’équilibre thermodynamique, le rayonnement thermique doit être l’unique mode d’échange d’énergie, la surface doit se comporter comme un absorbeur idéal (corps noir) [3].

Aucune de ces conditions n’est remplie, ni pour l’altitude 0 (up surface), ni pour la basse troposphère (down surface).

L’océan (71% du globe) est moins absorbant qu’un ‘corps noir’ (IR moyen/lointain) et donc rayonne moins qu’un ‘corps noir’.

• Selon la figure 7.2 du GIEC, la surface terrestre (5,1×1014 m² à l’altitude 0) reçoit globalement du Soleil ≈ 82 PW (160 * 5,1×1014 et 1PW = 1015 W). Elle ne peut donc pas globalement émettre ‘up surface’ ≈ 203 PW (398 * 5,1×1014).

Pour l’émission thermique ‘up surface’, on doit au moins retrancher ‘évaporation’ = 82 W/m², ‘sensible heat’ = 21 W/m² et ‘imbalance’ = 0,7 W/m² → 160 – 82 – 21 – 0,7 ≈ 56.

Une émission thermique (mais pas de type corps noir) peut exister depuis l’altitude 0 (et marginalement depuis la basse troposphère à partir de gouttelettes d’eau et de microcristaux de glace). Néanmoins, ‘up surface’ et ‘down surface’ sont largement inférieures aux valeurs de la figure 7.2. Par ailleurs, un rayonnement de fluorescence provenant de CO2 ou H2O ne peut pas correspondre à 342 W/m².

Pour rester compatible avec la figure 7.2, la deuxième modification du schéma conserve la valeur bilan des échanges IR du GIEC (398 – 342 = 56) et montre (par une flèche double) la possibilité théorique d’un échange bidirectionnel.

Figure 4b : A gauche schéma d’origine (figure 7.2, p.934, AR6 WG1) ; à droite 2ᵉ modification du schéma ; pour l’altitude 0 (insolation = 160 W/m²) le bilan est (0,7 + 82 + 21 + 56) = 160.

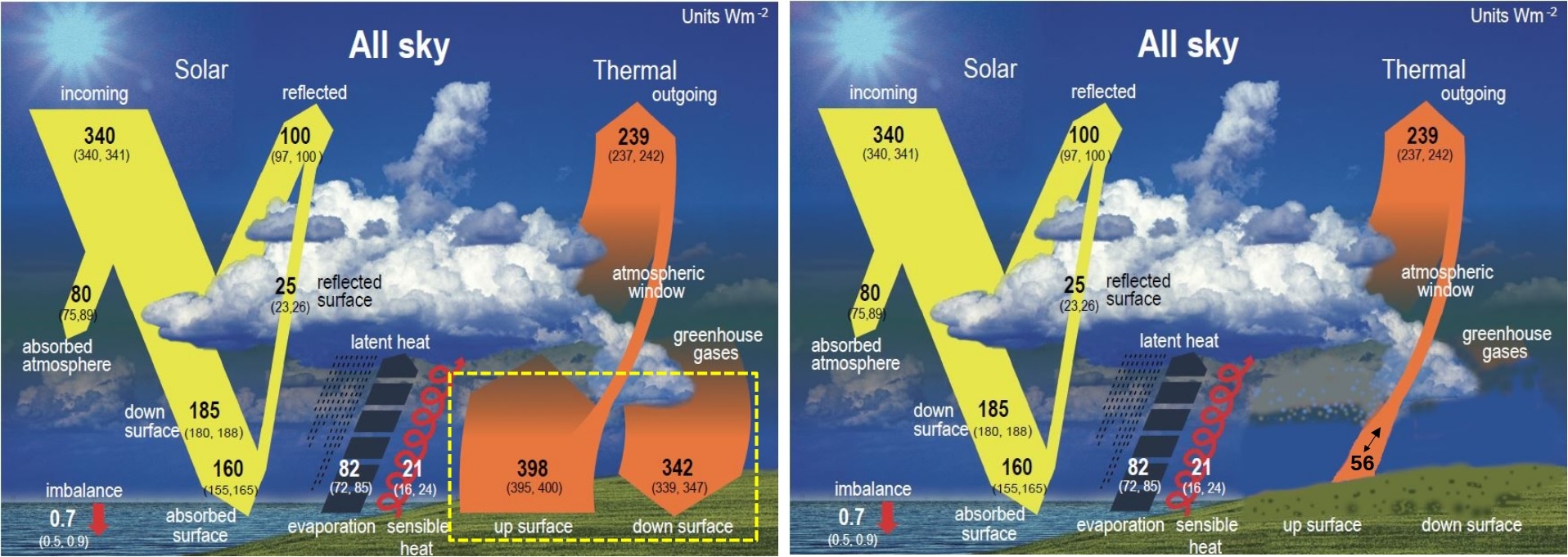

3.4 La figure 7.2 est-elle une simplification acceptable du monde réel ?

Dans les modifications précédentes, on a conservé l’usage de 12 valeurs moyennes surfaciques (W/m²), mais cet usage par le GIEC de puissances moyennes surfaciques est-il approprié ?

• Au-dessus de l’atmosphère, les satellites mesurent la puissance provenant du soleil : ≈ 1402 W/m² en janvier et ≈ 1320 W/m² en juillet. La figure 7.2 AR6 du GIEC indique pourtant 340 W/m². Cette valeur correspond à une double moyenne : dans le temps → moyenne annuelle ≈ 1361 W/m², puis dans l’espace → moyenne surfacique ( le flux intercepté par un disque est réparti sur une sphère soit 1361/4 ≈ 340 W/m²). Toutefois, cette double moyenne représente très mal les valeurs réelles au sommet de l’atmosphère → entre 1402 W/m² (jour en janvier) et ≈ 0 W/m² (nuit).

• Cet écart important avec les conditions réelles existe aussi pour les 11 autres valeurs moyennes de la figure 7.2.

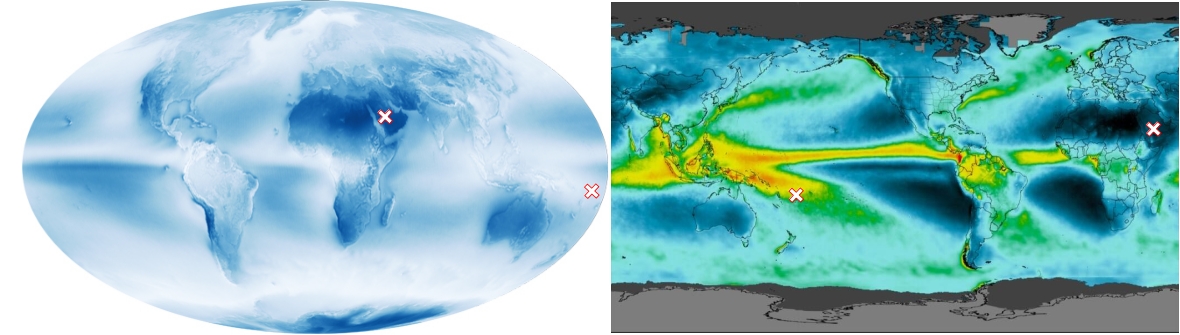

En effet, elles dépendent d’une surface moyenne (71 % océanique avec température 289 K° à l’altitude 0) et d’une atmosphère globale moyenne (-6,5 °C / km et 25 kg/m² pour H2O). Si l’on considère 1 million de km² dans la zone intertropicale, pour la péninsule arabique (20°N) comme pour le voisinage de Fidji (18°S), les valeurs de la figure 7.2 sont éloignées des conditions moyennes qui règnent dans ces 2 régions.

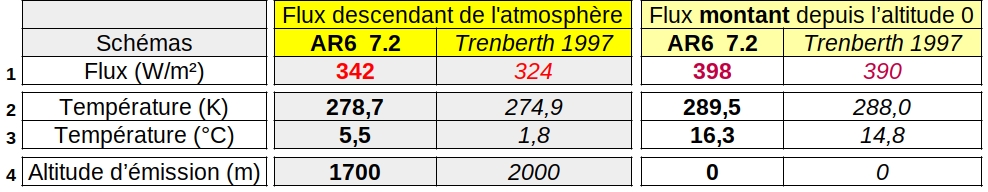

Figure 5 : A gauche : couverture nuageuse / albédo (ici); à droite : précipitations (ici).

Les croix signalent la péninsule arabique (nuages et précipitations faibles) et Fidji (nuages et précipitations abondants).

• Une moyenne ‘solar reflected’ ne peut pas être simultanément correcte pour la péninsule arabique et pour Fidji. Pour ‘évaporation’ = 82 W/m², on est majorant pour la péninsule arabique (sans végétation, ni océan) mais largement minorant pour Fidji. L’absorption du rayonnement IR (qui dépend de l’eau atmosphérique) est plus faible au-dessus de la péninsule arabique (précipitations ≈ 90 mm/an) qu’au-dessus de Fidji (précipitations ≈ 2600 mm/an). Le gradient de température (-6,5 °C / km en moyenne) est plus élevé pour la péninsule arabique et moins élevé pour Fidji. L’atmosphère réelle ne se comporte pas comme une atmosphère modélisée avec l’humidité globale (100% du globe, moyenne ≈ 25 kg/m²), pas plus qu’avec l’humidité intertropicale (40% du globe, moyenne ≈ 41 kg/m²) → voir § 1 et 4 dans Addendum.pdf [4].

• Pour une représentation plus réaliste, on doit adapter le schéma en utilisant une série de 12 valeurs spécifiques à la péninsule arabique (avec réglage ‘Tropical’, le simulateur MODTRAN donne des résultats inadaptés à la péninsule arabique). Il faut également régler ‘incoming solar’ (340 W/m² de la figure 7.2) en fonction de l’heure locale (24 heures) et de la configuration Terre – Soleil (12 mois). Ainsi, pour 1 million de km² de la péninsule arabique ou de Fidji, on s’approche bien mieux des conditions réelles avec 24 x 12 = 288 séries de 12 valeurs. Pour la planète (510 millions km²), avec ce maillage, il faudrait utiliser 510 x 288 ≈ 150 000 séries de 12 valeurs.

• On doit alors s’interroger : une moyenne des calculs réalisés avec ≈ 150 000 séries de 12 valeurs est-elle toujours voisine d’un seul calcul basé sur l’unique série de 12 valeurs moyennes surfaciques de la fig. 7.2 ?

Autrement dit, le monde ‘pédagogique’ moyen de la figure 7.2 peut-il représenter le monde réel très hétérogène ?

Le bureau du GIEC a sélectionné des rédacteurs suffisamment optimistes pour répondre affirmativement et donc proposer une figure ‘pédagogique’ avec 12 puissances surfaciques en W/m². Néanmoins, si une simple moyenne annuelle (W) reste assez peu éloignée des valeurs réelles, ce n’est plus du tout le cas d’une moyenne annuelle surfacique (W/m²).

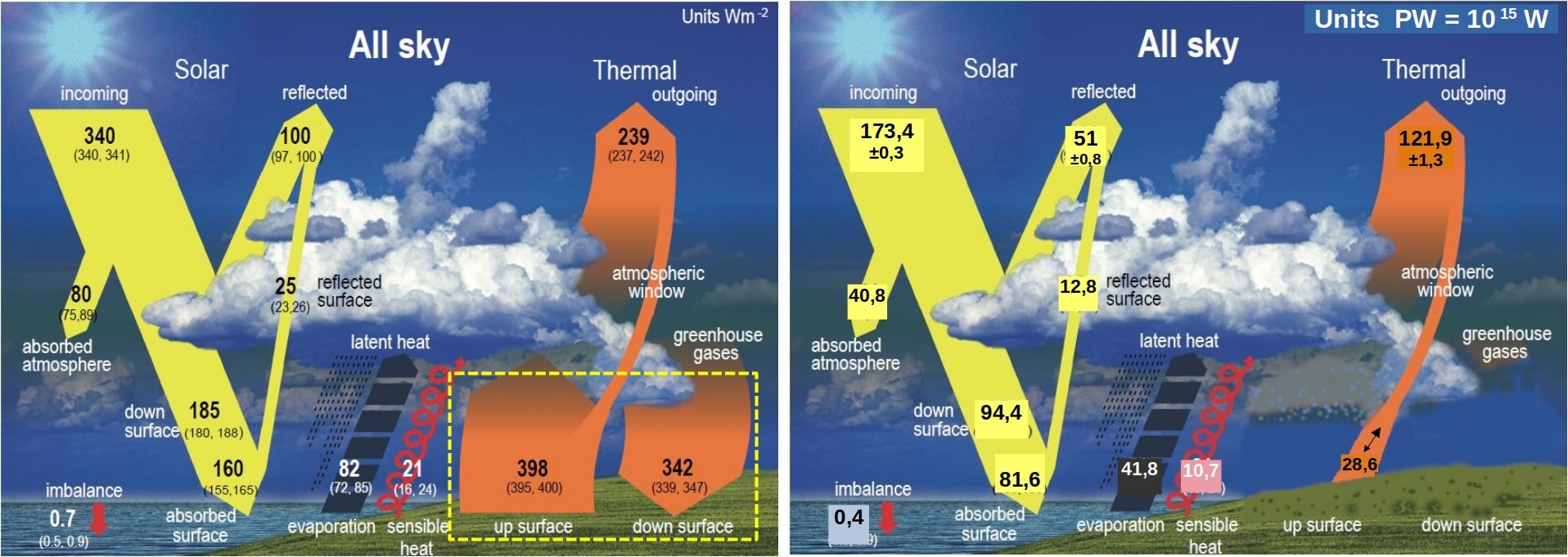

• Des rédacteurs moins optimistes se limiteraient donc aux puissances globales (moyenne annuelle mais pas moyenne surfacique). Cette 3ᵉ modification du schéma (multiplication des 12 valeurs GIEC par la surface du globe = 5,1×1014 m²) est proposée ci-dessous avec des puissances globales en pétaWatt → 1 PW = 1015 W.

Figure 6 : A gauche schéma ‘pédagogique’ d’origine (fig. 7.2 p.934 AR6) ; à droite 3ᵉ modification (puissances globales en PW = 1015 W).

• Cette figure 6 (à droite) rend moins irréaliste la représentation ‘pédagogique’ (à gauche) tout en conservant la plupart des valeurs alléguées par le GIEC. Le biais principal du schéma ‘pédagogique’ du GIEC reste la mise en avant d’échanges irréalistes d’énergie via le rayonnement IR dans la basse troposphère (encadré jaune) alors que ce sont les changements d’état de l’eau qui dominent. Dans son schéma ‘pédagogique’, le GIEC accentue même ce biais en dessinant une planète recouverte d’eau pour seulement ≈ 50 %, alors que le globe est en réalité couvert à ≈ 77 % par l’eau (71 % océan + 6 % neige/glace).

4. Conclusions

• Dès son premier rapport AR1, le GIEC imagine un phénomène physique qui se produirait dans la basse atmosphère : « Some of the infrared radiation is absorbed and re-emitted by the greenhouse gases ». Dans son 2ᵉ rapport, le chapitre 1 supervisé par K. Trenberth introduit ‘The Earth’s radiation and energy balance’. Cette représentation ‘pédagogique’ est reprise dans tous les rapports ultérieurs [1] et la figure 7.2 AR6 WG1 en est la dernière version.

• Malgré l’absence de fondement physique, le GIEC présente à la figure 7.2 des échanges ‘blackbody/thermal emission + back radiation‘ dans la basse troposphère. Pourtant, celle-ci absorbe l’essentiel des flux IR ‘up surface’ et ‘down surface’ dont les valeurs ‘blackbody / thermal emission’ sont largement surestimées (aucune des conditions d’utilisation de Stefan-Boltzmann n’est remplie).

• Les échanges énergétiques entre la basse troposphère et l’altitude 0, tels qu’ils sont représentés et chiffrés à la figure 7.2 AR6 WG1, sont physiquement infondés. Ces échanges énergétiques ne sont pas dominés par des échanges radiatifs IR mais par la convection et les changements d’état de l’eau (évaporation / condensation). Depuis 1995, le GIEC maintient ce schéma problématique qui offre l’avantage de favoriser et justifier le concept de ‘forçage radiatif‘ (un concept indispensable pour les modélisateurs du GIEC qui l’ont imaginé puis exploité dans la formule de Myhre).

• Les 12 puissances moyennes surfaciques (W/m²) de la figure 7.2 AR6, constituent une simplification trop optimiste. La prudence incite à se limiter aux puissances moyennes globales (W). La figure 6 de l’article présente (à gauche) le schéma ‘pédagogique’ GIEC et en propose (à droite) une version un peu moins hasardeuse. Des schémas alternatifs sont consultables dans SCE_12/2020 (fig.8) ou dans SCE_09/2021 (fig.3).

• Pour les interactions du rayonnement IR avec l’atmosphère, les rédacteurs de l’AR6 s’affranchissent des bases physiques de la science. En effet, malgré les remarques de physiciens (via la procédure prévue par le GIEC), les rédacteurs oublient la spectroscopie dans les 459 figures de l’AR6 WG1. De même, la thermodynamique est paradoxalement peu utilisée dans les 2400 pages d’un rapport pourtant intitulé « The Physical Science Basis ».

• Des simplifications excessives*, un usage aberrant de Stefan-Boltzmann, une troposphère fictive (totalement transparente) aboutissent à une figure 7.2 ne décrivant plus la réalité. Cette représentation biaisée et sa physique baroque reflètent plutôt un autre monde : celui des modèles GIEC/ONU pour lesquels le forçage politique apparaît plus réel que le ‘forçage radiatif’.

* Voir § 1 et 4 dans Addendum.pdf [4]

Références

1 Schémas du budget énergétique selon le GIEC

AR1: Figure 3.2 page 78 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf

AR2: Figure 1.3 page 58 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_sar_wg_I_full_report.pdf

AR3: Figure 1.2 page 90 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WGI_TAR_full_report.pdf

AR4 : Figure 1 FAQ 1.1 page 96 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4-wg1-chapter1.pdf

AR5 figure 1-01 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2017/09/Fig1-01-1024×786.jpg

AR5 figure 2-11 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/Fig2-11-1.jpg

AR6 figure 7.02 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/figures/chapter-7/figure-7-2

2 Autres schémas du budget énergétique

Wild et al 2012 The global energy balance from a surface perspective

Stephens, Li, Wild 2012 An update on Earth’s energy balance in light of the latest global observations

Wild et al 2013 A new diagram of the global energy balance

Wild et al 2015 The energy balance over land and oceans: an assessment based on direct observations and CMIP5 climate models

Wild et al 2019 The cloud-free global energy balance and inferred cloud radiative effects

Trenberth Kiehl 1997 : Earth’s Annual Global Mean Energie Budget

Trenberth Kiehl 2009 : Earth’s global energie budget

Version initiale NASA sans ‘back radiation’ ni W/m² : ici ou là

The NASA Earth’s Energy Budget

UCAR Earth’s Energy Budget

3 Articles connexes

Loi de Planck → §41–2 Thermal equilibrium of radiation et §41–3 Equipartition and the quantum oscillator

Le réchauffement climatique d’origine anthropique

L’effet de serre et le bilan énergétique de la Terre

Role of greenhouse gases in climate change

Toward Optimal Closure of the Earth’s Top-of-Atmosphere Radiation Budget

Critical Analysis of Earth’s Energy Budgets and a new Earth Energy Budget

Shortwave and longwave radiative contributions to global warming under increasing CO2

Greenhouse Gases and Fossil Fuels Climate Science R. Lindzen et W. Happer

Simulateurs : Spectral/MODTRAN MODTRAN et Spectral Calc

4 Téléchargements

L’article au format pdf

Addendum.pdf

Je ne prétends pas intervenir dans ces discussions sur les échanges énergétiques dans l’atmosphère, même si pour ma part la convection et l’évaporation sont prépondérants devant les échanges IR, ces derniers choisis par facilité par les tenants de la nouvelle religion. Je trouve même que ces discussions sont surannées car l’essentiel du réchauffement de la Terre passe par les océans, chauffés dans les zones intertropicales, réchauffement lui-même directement dépendant du rayonnement solaire, et indirectement par divers mécanismes dont l’albédo de la Terre est un des principaux. Dans ce contexte l’incidence des activités humaines devrait être considérée comme très secondaire, même si elle peut agir marginalement sur la couverture nuageuse.

Merci pour votre commentaire. L’évaporation et la convection dominent en effet les échanges énergétiques dans la BASSE troposphère. Mais ces échanges énergétiques sont difficiles à chiffrer précisément.

Pour l’évaporation (qui prélève de l’énergie à l’altitude 0) on utilise la moyenne des précipitations annuelles, qui est proche de l’évaporation annuelle moyenne.

Vous pouvez consulter un calcul estimatif au § 1.21 de cet article :

https://www.science-climat-energie.be/2021/09/14/puissances-en-jeu-dans-le-systeme-terre-atmosphere-3-3/

Bonjour M. Maurin,

En lien avec cet article, avez-vous des références (articles ou livres) à me suggérer sur des modélisations « simples » (qui ne partent pas directement dans la simulation numérique) des échanges thermiques-matière à l’interface océan-air ?

En marge de cet article, après le vent solaire, je commence à m’intéresser plus profondément aux variations climatiques et je suis en train de me monter une base de données avec des fichiers contenant l’évolution de grandeurs climatiques. Connaissez-vous des sites web où je puis télécharger des vecteurs temporels (hebdomadaires ou mensuels), 1D (je me garde la 2D satellitaire pour plus tard), régionaux s’il n’y a pas global, de grandeurs telles que la fraction de couverture nuageuse, la quantité de précipitation et la quantité de vapeur d’eau en haute troposphère ?

Merci beaucoup en tous cas pour vos interventions.

Sur le site SCE, la foire aux questions (FAQ dans le bandeau supérieur) donne quelques éléments de réponse.

1) Sur les indicateurs climatiques:

http://www.science-climat-energie.be/indicateurs-climatiques-suivi-2/

https://www.science-climat-energie.be/faq-2/

2) Sur l’espoir de modéliser un système complexe comme le climat:

https://www.science-climat-energie.be/2019/10/22/la-science-classique-sarrete-ou-commence-le-chaos/

https://www.science-climat-energie.be/2023/03/30/mathematiquement-le-giec-a-tout-faux/

3) Sur les modélisations du GIEC, vous pouvez télécharger l’ouvrage de P.Poyet et lire la section 2

Computer Models & their Questionable Usage (pages 310 à 398)

http://www.researchgate.net/publication/347150306_The_Rational_Climate_e-Book_2nd_Edition

Votre article et ses multiples références sont révélateurs du crescendo sans limites des « productions ARn » du GIEC… En acteurs aux profils disparates, ils agissent par des cercles politico-scientifiques enchevêtrés. Ils noient leurs lecteurs potentiels sous une masse (‘000s) de données et figures dont le décryptage découragerait beaucoup de contradicteurs (mais pas vous, Pr. Maurin) !

Au fil des versions ARn, l’ensemble compilé de leur « bible » relève ainsi de l’hermétique, donc devient d’une lecture difficilement vérifiable, jusqu’à en être rebutante. L’effet induit (un verbiage ambigu) entretient des peurs millénaristes parmi les masses (et leurs gouvernants). L’issue fatale se situerait vers 2030-2050… avec toutefois des mises à jour énièmes déjà planifiées… pour réviser les errements actuels ?

Nous savons tous que des falsifications scientifiques n’en sont pas à leurs premiers essais ! [1] [1bis]

Donc, face à cette doxa des « croyances construites », merci au Professeur de soutenir ici la diversité de pensées chez les vrais chercheurs ! Il faut partout dénoncer « l’Inquisition politicienne » qui tente d’asseoir un « Bien du GIEC »… contre le « Mal » que constituerait à leurs esprits focalisés tout acte divergent. Heureux qu’il nous reste encore le droit à la LIBERTÉ DE PENSER AUTREMENT, selon une logique rigoureuse !

Le défi à relever reste immense. Car infléchir la croyance des théologiens climatiques GIECiens ressemble à ce que nos sociétés d’antan durent affronter en matière de combat contre les dogmes de religions perverties et/ou de milieux obscurantistes ! Aux yeux de ces gens là, et à la suite de leurs pratiques fort dispendieuses, toute démonstration fondée sur l’empirisme leur est synonyme de schisme. Opposés au catastrophisme ambiant, n’ayons crainte de paraître ici tels des « hérétiques » :o) !

On notera que ces gens-là – en tant que « intéressés & milieux complices » – jouissent par leur nombre ‘davantages’ conquis en 30 ans. ILS leur doivent réputation (parfois indue ?) et promotions dans les carrières. Puis, ils tomberont dans l’oubli du temps.

Bien d’autres y bénéficient toujours d’un enrichissement collatéral…

Tout ceci, tandis que nos industriels occidentaux ont dû infléchir l’orientation de leurs propres stratégies productives, de leurs structures et de géographies opérationnelles. D’autres, par opportunisme (..aux visées incertaines..) lancent des « start-ups » qui ne reposent parfois que sur du vent et la doxa ambiante. Celles-ci sont pourtant soutenues à coups de gros subsides publics, assorties d’une médiatisation opiniâtre, c-à-d d’une propagande risquant de finir en culs-de-sac ! Ainsi en constate t-on déjà des signaux parmi la dite « transition énergétique » lancée par l’UE. Voir à ce propos nos secteurs manufacturiers (et quelques autres, vitaux) dans l’UE du Green Deal !!!

Rase t-on là gratis ? Car les capitaux privés/publics engagés là dedans sont énormes. Or que, pour approbation des grands projets, leurs hypothèses et chiffres de R.O.I. [2] restent flous et spéculatifs ! Voir en Belgique le cas récent d’Îles off-shore ?

Reconnaître et tenter d’inverser des trajectoires choisies erronément engendrerait chez ces milieux-là un inacceptable amenuisement de leur réputation, voire bien des blessures d’orgueil … Imaginer alors de leur part de faire un mea culpa [3] et décider de quelques solides « coups de barre correctrice » relève de l’inacceptable. La plupart de ces gens inconséquents préféreront donc « noyer le poisson » puis « finir dans le mur » ! Pratiques sordides du jusqu’au boutisme… l’histoire foisonne d’exemples vécus.

Quels ESPOIRS POSITIFS voit-on poindre aujourd’hui ? Ça et là, des prises de conscience publiques et académiques sont bien perceptibles. Ça s’est enclenché après les énièmes COPxx et « grand-messes cycliques » de l’ONU visant à s’accaparer en exclusive divers thèmes sociétaux (climat, santé, biodiversité, environnement, pollutions, jusqu’aux comportements normatifs ?, etc)… Mais la plupart des méga-rencontres finissent en eau de boudin [4] parce que là s’expriment avec fermeté des désapprobations et justifications contradictoires… Soit des antithèses fondées sur les réalités et preuves apportées par des scientifiques (souvent issus de nos rivaux mondiaux) : ceux-là – lucides – restent insubordonnés aux thèses in-démontrées de l’UE et l’ONU !

Ainsi en est-il de nombre de « prédictions » basées sur des « modèles climatiques » jamais confirmées par l’empirisme. Elles nous valent d’être la risée du monde… qui se fortifie ailleurs et sans nous !!!

A cet égard, une démarche récente du DOE aux USA nous est rapportée par IREF Europe : [[ « Il y a quelques jours, le DOE a commandé un rapport à cinq climatosceptiques pour justifier l’abandon de toutes normes et régulations destinées à limiter les émissions de CO2. » ]]. On y retrouve (cfr CVs) : Judith Curry ; Steven E. Koonin ; Ross McKitrick ; Roy W. Spencer et John Christy… (des hérétiques). :o)

https://contrepoints.org/les-lumieres-des-climatosceptiques/

//////////////////////////////////////////////////////////////

[1] Osons parler de la fraude scientifique (12.09.2014),

par Lucienne Letellier, Experte auprès du Comité d’éthique du CNRS

… La fraude, cela n’arrive pas que chez les autres. La biophysicienne Lucienne Letellier témoigne des dommages que provoque la fraude dans la vie d’un laboratoire…

https://lejournal.cnrs.fr/billets/osons-parler-de-la-fraude-scientifique

[1 bis] Un acte de fraude scientifique est une action destinée à tromper dans le champ de la recherche scientifique et, de ce fait, doit être distingué de l’erreur scientifique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraude_scientifique

[2] R.O.I. (Return On Investment)

https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp

[3] Aveu de la faute commise ; coup dont on se frappe la poitrine en prononçant ces paroles.

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mea-culpa/50007

[4] étymologie : l’eau de boudin ferait référence à l’eau utilisée par les charcutiers pour nettoyer les boyaux de porc. Une eau qui serait alors vouée à être jetée car souillée par les sucs et autres déchets gastriques…

Merci pour votre long commentaire et pour les liens proposés.

1) Les très nombreuses pages des rapports du GIEC ont en effet tendance à décourager la critique et surtout l’examen.

Toutefois, le seul rapport revendiqué comme scientifique est ‘The physical science basis’, élaboré par le groupe 1, ce qui réduit un peu le travail (2 400 pages pour AR6 WG1 contre 10 000 pages pour les 7 volumes de l’AR6).

2) – Une analyse critique du rapport AR6 WG1 existe, elle est intitulée ‘The Frozen Climate Views of The IPCC, An Analysis of AR6. Les auteurs sont des scientifiques de CLINTEL. Alain Préat en a fait un compte rendu dans l’article

http://www.science-climat-energie.be/2023/07/07/le-giec-une-vision-figee-du-climat/

– Une analyse statistique de l’AR6 WG1 existe également. L’analyse permet de constater que, dans l’univers du GIEC, la modélisation l’emporte très largement sur les observations.

http://www.science-climat-energie.be/2023/07/21/optimisme-du-modelisateur-scepticisme-de-lobservateur/

3) Mais in fine, c’est le temps qui permet de filtrer, les réputations surfaites comme les modes éphémères, et de séparer la raison de la religion ou le bon grain de l’ivraie.

Merci M. Maurin.

Bonne continuation.