par Georges Geuskens, Professeur émérite de l’Université Libre de Bruxelles (ULB)

Dans presque toutes les sciences, les notions élémentaires sont les plus difficiles et elles sont parfois mal comprises. Par la suite, elles sont souvent négligées car elles ne s’opposent pas à la publication d’articles dans des domaines spécialisés où les auteurs, à la recherche de notoriété ou de subsides, sont jugés par leurs pairs. La climatologie, science récente et pluridisciplinaire par essence, n’échappe pas à cette règle. C’est ainsi que beaucoup de climatologues, réputés tels ou simples amateurs, développent des théories dont les hypothèses sont contraires aux principes fondamentaux de la chimie et de la physique. Néanmoins, sur la base de ces théories mal étayées, des modèles informatiques sont élaborés qui conduisent, avec une précision rassurante, à des prévisions alarmantes. Dans cette note nous rappellerons d’abord quelques notions élémentaires concernant l’émission et l’absorption de rayonnements par la Terre et par les gaz atmosphériques avant de revoir d’un point de vue critique les notions généralement admises à propos de l’effet de serre et du bilan énergétique de la Terre.

1. Deux types de rayonnement à ne pas confondre.

1.1. Émission de rayonnement thermique

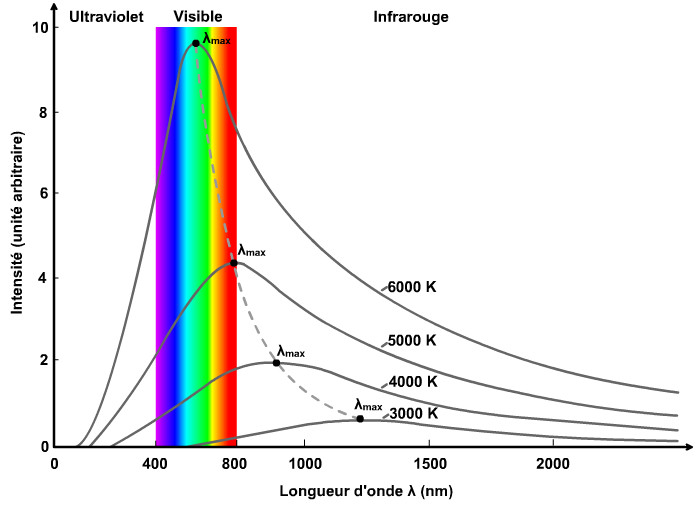

Tout corps solide à une température supérieure au zéro absolu émet un rayonnement qui apparaît dans le domaine visible pour des températures supérieures à 3000 K mais se limite principalement au domaine infrarouge pour des températures inférieures (fig. 1). Ce rayonnement qualifié de « thermique » se présente toujours sous forme d’un spectre continu avec une forte variation d’intensité du côté des courtes longueurs d’onde (hautes énergies), passage par un maximum à la longueur d’onde λmax qui se déplace en fonction de la température (comme indiqué sur la fig. 1) et perte progressive d’intensité du côté des grandes longueurs d’onde (faibles énergies). Il est dû à l’oscillation de dipôles électriques formés par le noyau et le nuage électronique des atomes qui, en accord avec les lois de l’électromagnétisme, émettent un rayonnement de fréquence égale à la fréquence d’oscillation.

Dans la seconde moitié du 19ème siècle plusieurs physiciens ont tenté d’élaborer une théorie du « corps noir », objet idéal qui, à l’équilibre thermique, absorbe et émet toutes les longueurs d’onde d’où la qualification de « noir ». Ce n’est qu’en 1900 que Planck proposa une équation introduisant l’idée, révolutionnaire pour l’époque, qu’à chaque longueur d’onde le rayonnement ne peut être émis que sous forme de « quanta » (c’est-à-dire de petits paquets) dont l’énergie est hν = hc/λ (où ν et λ sont respectivement la fréquence et la longueur d’onde du rayonnement émis, c la vitesse de la lumière et h une nouvelle constante de la nature appelée désormais constante de Planck). Cette formule, ainsi que quelques limitations à son usage, est rappelée dans une note publiée sur ce site (http://www.science-climat-energie.be/2018/04/26/du-bon-usage-de-la-formule-de-stefan-boltzmann/). L’intégration de l’équation de Planck sur tout le domaine de longueurs d’onde conduit à la formule de Stefan-Boltzmann qui lie l’émittance hémisphérique (à 180°dans toutes les directions à partir d’une surface) E(T) (en W m-2) à la température T (en K) à la puissance 4 :

E (T) = σ T4 (σ = constante de Stefan = 5,67 x 10-8 W m-2 K-4) (1)

La relation (1) fournit une mesure de l’aire sous les courbes de la fig. 1. Il faut remarquer que l’émittance hémisphérique intervenant dans la relation (1) est fondamentalement différente du flux « unidirectionnel » (ascendant ou descendant) F(T) de la relation (2) qui est l’outil de travail par excellence des climatologues :

F (T) = σ T4 (2)

Cette dernière relation, bien que couramment utilisée, doit donc être considérée comme une approximation. La fig. 1 montre aussi que le maximum de la courbe d’émission se déplace avec la température selon la loi de Wien :

λmax = C / T (C = 2,9 10-3 m K) (3)

L’intégration de l’équation de Planck permet de calculer que 95 % de l’émission thermique d’un corps noir se situe dans le domaine de longueurs d’onde s’étendant de 0,5. λmax à 4. λmax

Les caractéristiques essentielles d’un rayonnement thermique sont que :

– le spectre d’émission est continu, son intensité dépend fortement de la température mais est indépendant de la nature de l’émetteur.

– le rayonnement thermique d’un corps chaud peut être absorbé par un corps froid mais PAS l’inverse.

1.2. Émission de rayonnement de fluorescence.

En accord avec les principes de la mécanique quantique l’énergie interne d’atomes et molécules ne peut varier d’une manière continue. Les niveaux énergétiques sont discrets : on dit qu’ils sont « quantifiés ». Un atome ou une molécule peut être excitée d’un niveau d’énergie bas à un niveau plus élevé par différents mécanismes dont l’absorption d’un rayonnement de longueur correspondant précisément à la différence d’énergie entre les niveaux concernés. Un atome ou une molécule excitée, toujours de durée de vie limitée, peut se désactiver par différents mécanismes dont l’émission d’un rayonnement de fluorescence. Il va sans dire que la loi du rayonnement de Kirchhoff ne s’applique PAS au rayonnement de fluorescence. Cette loi, spécifique des corps noirs, précise qu’à l’équilibre thermique leur absorptivité doit être égale à leur émissivité.

Les caractéristiques essentielles d’un rayonnement de fluorescence sont que :

– le spectre d’émission est discontinu, constitué de raies ou de bandes. Son intensité ne dépend PAS de la température et la relation de Stefan-Boltzmann (1) n’est PAS d’application. Le spectre de fluorescence dépend fortement de la nature de l’atome ou de la molécule et peut même servir à l’identifier.

– le rayonnement de fluorescence d’un corps froid peut être absorbé par un corps chaud sans violer le second principe de la thermodynamique car un rayonnement n’est PAS de la chaleur.

1.3. Absorption de rayonnement thermique.

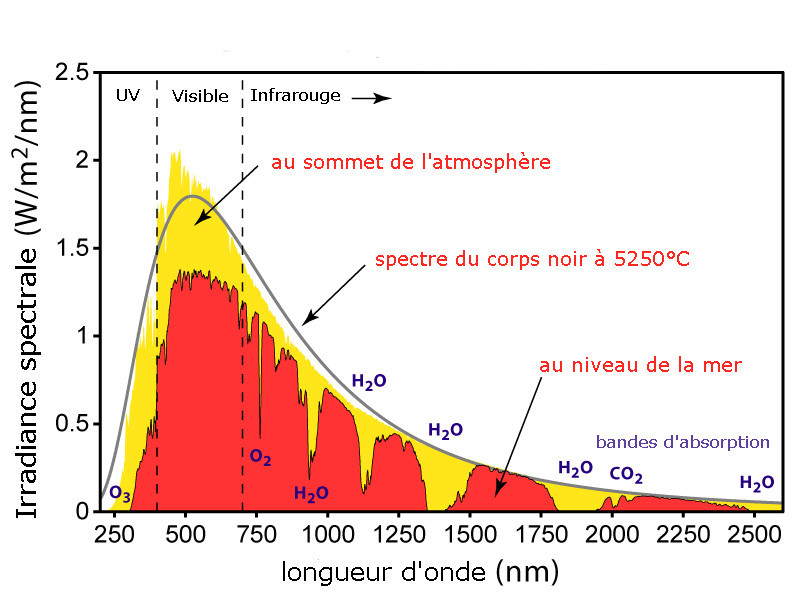

Le rayonnement thermique d’un corps noir, par exemple le Soleil, peut être absorbé par un autre corps noir plus froid comme la Terre mais l’inverse n’est PAS possible. Par contre, certaines longueurs d’onde du rayonnement thermique d’un corps noir peuvent être absorbées sélectivement par des molécules individuelles à n’importe quelle température si une transition vers un niveau d’énergie plus élevée est possible. C’est le cas, par exemple, pour le rayonnement thermique du Soleil. La fig. 2 montre qu’au sommet de l’atmosphère le rayonnement thermique du Soleil correspond assez bien à celui calculé par l’équation de Planck pour un corps noir à 5250 °C avec un maximum à 500 nm. Comme mentionné ci-dessus, 95 % de l’émission se situe dans le domaine de longueurs d’onde s’étendant de 250 nm à 2000 nm (2 µm). Au niveau de la mer l‘intensité du rayonnement est réduite de 20 % car unefraction est absorbée par les gaz atmosphériques (essentiellement par la vapeur d’eau)dans les longueurs d’onde de 800 à 3000 nm (de 0,8 à 3 µm, modes de vibration de H2O apparaissant sur la fig. 6).

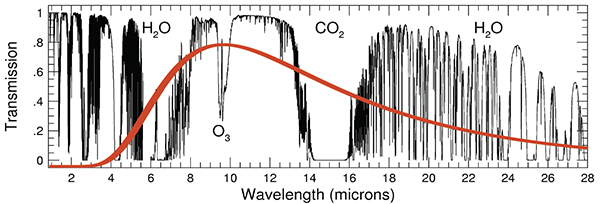

Le même type de phénomène intervient si on considère la Terre comme un corps noir à 288 K (15° C). La loi de Wien prévoit que le rayonnement émis devrait présenter un maximum d’intensité à 10 µm et l’équation de Planck permet de calculer que 95 % du spectre d’émission sera compris entre 5 et 40 µm. Une fraction de ce rayonnement thermique peut être absorbée principalement par la vapeur d’eau et, dans une moindre mesure, par le CO2 (voir paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessous).

2. Absorption et émission de rayonnement par les gaz atmosphériques.

2.1. Niveaux d’énergie.

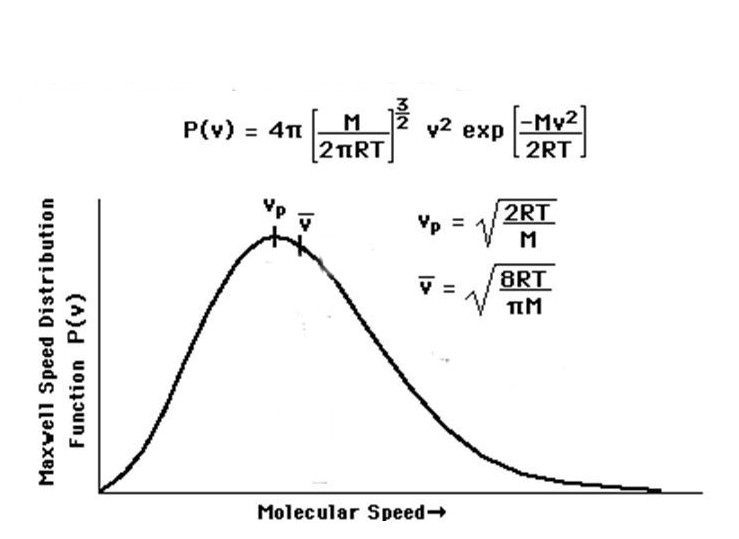

Dans l’atmosphère terrestre 78 % des molécules sont des molécules d’azote N2 et 21 % sont des molécules d’oxygène O2. Le troisième constituant par ordre d’abondance est l’argon Ar (environ 1 % des molécules). Les molécules de CO2 n’interviennent que pour environ 0,04 %. L’énergie totale de ces molécules est la somme de leur énergie de translation d’une part et de leurs énergies électronique, de vibration et de rotation d’autre part. L’énergie de translation n’est PAS quantifiée. Elle peut donc varier de manière continue dans une gamme de valeurs qui dépend de la température et qui obéit à la fonction de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann (voir fig.3).

La théorie cinétique des gaz permet de calculer qu’à la température de 15°C les molécules de l’air sont animées de vitesses de l’ordre de 500 m par seconde et qu’à cette température et à la pression d’une atmosphère, chacune subit plusieurs milliards de collisions par seconde.

Les niveaux d’énergie électronique, de vibration et de rotation sont quantifiés. Les transitions entre niveaux électroniques se manifestent dans le domaine spectral de l’ultra-violet et du visible et nous n’en discuterons pas ici. En plus des mouvements de translation, toutes les molécules polyatomiques, si elles disposent de l’énergie suffisante, peuvent aussi entrer en vibration avec variation rapide et périodique des longueurs ou des angles de leurs liaisons interatomiques. Cependant, certaines transitions seulement entre niveaux de vibration apparaissent dans l’infrarouge car, pour qu’un mouvement de vibration s’y manifeste (en émission ou absorption) il faut que la vibration implique une variation de moment dipolaire. C’est le cas pour certains modes de vibration de CO2 et H2O mais PAS pour N2 et O2 (ce qui ne les empêche pas de vibrer même si il n’y a pas de variation de moment dipolaire). Pour qu’un mouvement de rotation pure se manifeste (en émission ou absorption) dans l’infrarouge il faut que la molécule possède un moment dipolaire permanent. C’est le cas pour H2O mais PAS pour CO2, N2 ou O2 (ce qui ne les empêche pas d’avoir des mouvements de rotation même si elles n’ont pas de moment dipolaire permanent). Néanmoins, lors d’une vibration, des molécules comme CO2 et H2O peuvent se trouver dans différents états (sous-niveaux) de rotation. Des mouvements de rotation sont alors associés aux mouvements de vibration et les spectres sont qualifiés de spectres de vibration-rotation. Nous ne nous intéresserons ici qu’au CO2 et à la vapeur d’eau car ce sont les principaux gaz atmosphériques susceptibles d’absorber une fraction des rayonnements thermiques du Soleil ainsi que de la Terre.

2.2. Le CO2.

Les molécules de CO2 possèdent trois modes de vibrations distincts notés :

ν1 (étirement symétrique) à 7,5 µm,

ν2 (déformation angulaire) à 15 µm

ν3 (étirement asymétrique) à 4,3 µm

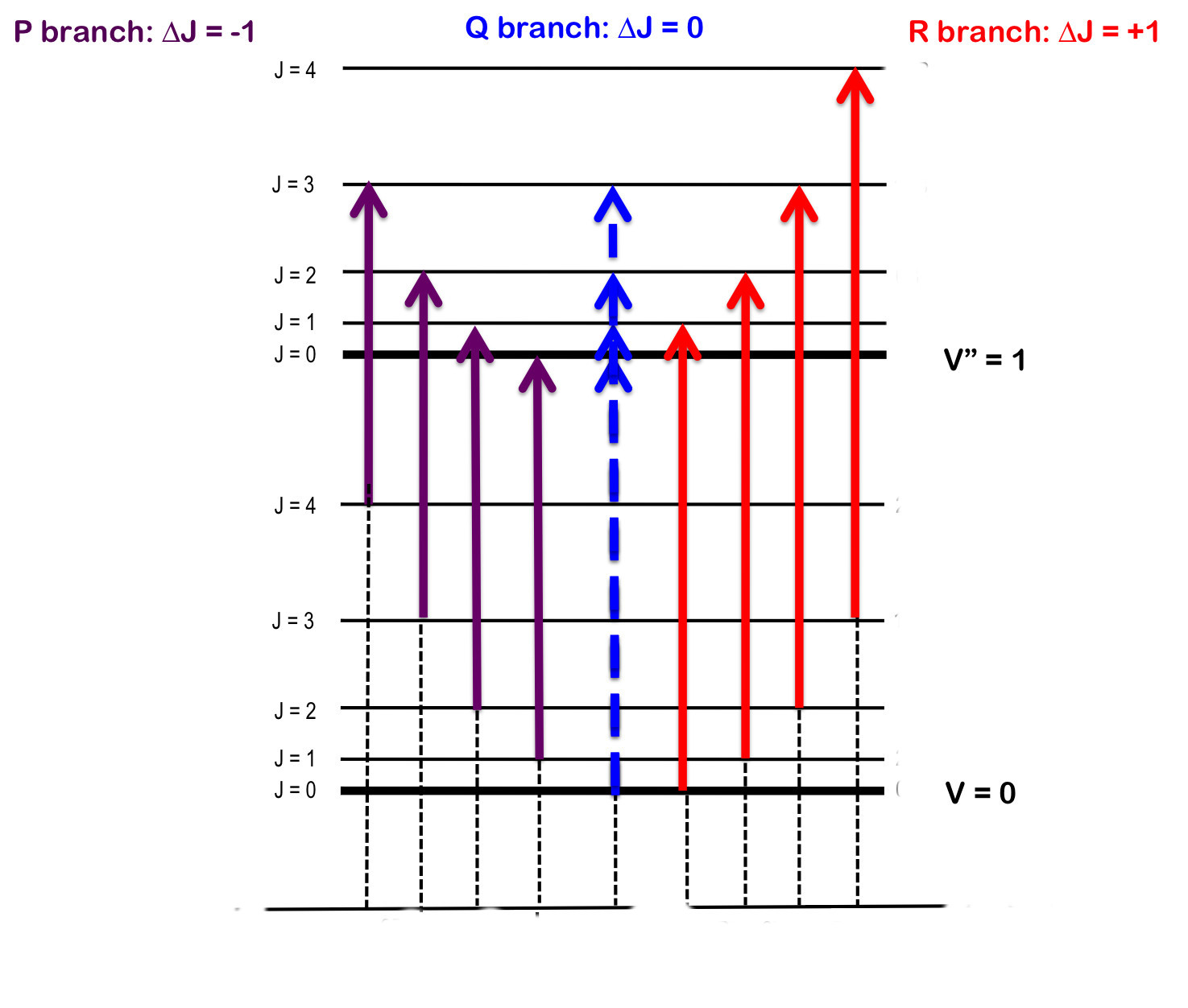

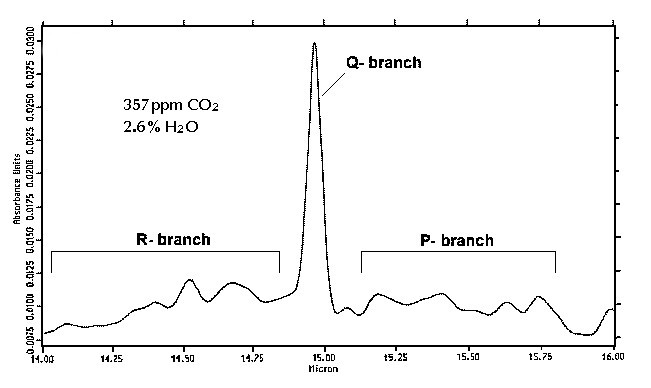

Les deux derniers sont actifs dans l’infrarouge mais seul ν2 se situe dans le domaine du rayonnement thermique de la Terre (de 5 à 40 µm). La fig. 4 met en évidence, en plus des niveaux de vibration correspondant à la transition ν2, la présence de sous-niveaux de rotation caractérisés par diverses valeurs du nombre quantique J. Les transitions possibles d’après la mécanique quantique correspondent à des transitions entre niveaux de rotation telles Δ J = – 1, Δ J = 0 et Δ J = + 1.

La combinaison de toutes les transitions possibles se manifeste dans le spectre de vibration-rotation, reproduit à faible résolution sur la fig.5, par l’apparition de branches P, Q et R par ordre d’énergie croissante.

En admettant que la Terre se comporte comme un corps noir à la température de 288 K (15 ° C) et en intégrant l’équation de Planck dans le domaine d’absorption du CO2 de 14 à 16 µm (voir fig. 5) on trouve que 10 % seulement de l’énergie du rayonnement thermique de la Terre est émis dans cet intervalle de longueurs d’onde. Le CO2, quelle que soit son abondance, ne pourrait donc absorber plus que cette fraction.

2.3. La vapeur d’eau.

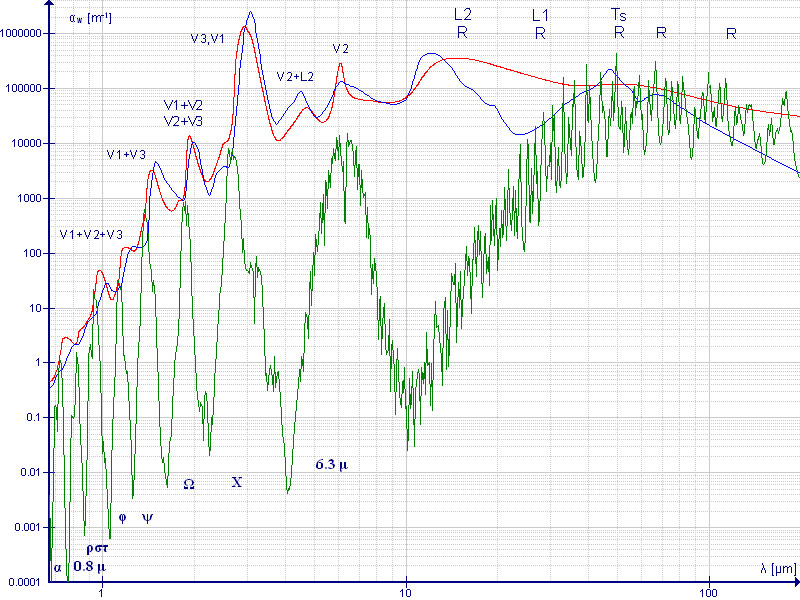

De tous les gaz atmosphériques susceptibles d’absorber une fraction du rayonnement thermique de la Terre la vapeur d’eau est le plus efficace parce que c’est le plus abondant (en moyenne 2 % en volume) et aussi parce que son spectre infrarouge est le plus étendu. Les molécules d’eau possèdent trois modes de vibration notés :

ν1 (étirement symétrique) à 2,7 µm,

ν2 (déformation angulaire) à 6,3 µm

ν3 (étirement asymétrique) à 2,7 µm

Les deux derniers seulement sont actifs dans l’infrarouge mais seul ν2 se situe dans le domaine du rayonnement thermique de la Terre (de 5 à 40 µm). Des combinaisons de ν1, ν2 et ν3 peuvent aussi être actives dans l’infrarouge comme le montre la fig. 6 (courbe verte). Elles sont hors du rayonnement thermique de la Terre mais PAS hors du rayonnement thermique du Soleil au sommet de l’atmosphère dont elles absorbent une fraction (voir fig.2). En admettant que la Terre se comporte comme un corps noir à la température de 288 K (15 ° C) l’intégration de l’équation de Planck de 5 à 8 µm, domaine de la large bande de vibration-rotation ν2 (fig.6) permet de calculer que 12 % de l’énergie du rayonnement thermique de la Terre pourraient être absorbés par la vapeur d’eau dans cet intervalle de longueurs d’onde. A cela s’ajoute l’absorption associée à la rotation pure des molécules d’eau qui, cas particulier parmi les gaz atmosphériques, possèdent un moment dipolaire permanent. Les transitions entre niveaux de rotation pure, notées R sur la fig. 6, s’étendent de 20 µm à 300 µm et même au-delà (en dehors de l’échelle du graphique). L’intégration de l’équation de Planck dans le domaine de 20 à 300 µm permet de calculer que 48 % de l’énergie du rayonnement thermique de la Terre pourraient être absorbés par la vapeur d’eau dans cet intervalle de longueurs d’onde. Au total, la vapeur d’eau pourrait absorber 60 % du rayonnement thermique de la Terre et, s’ajoutant aux 10 % du CO2(voir 2.2 ci-dessus) il ne resterait au rayonnement thermique de la Terre qu’une zone de transparence (fenêtre optique) de 8 à 13 µm (voir fig.10) permettant le passage de 30 % environ de ce rayonnement. Cette dernière valeur est confirmée en intégrant l’équation de Planck dans ce domaine de longueurs d’onde. Toutes ces valeurs seront utilisées pour établir le bilan énergétique de la Terre (voir paragraphe 4 ci-dessous).

2.4. Vibration et rotation de CO2 et H2O dans les basses couches atmosphériques.

L’importance des mouvements de translation des molécules atmosphériques dépend de la température comme indiqué plus haut (fig. 3). Il en est de même pour leurs mouvements de vibration et de rotation. Toutes ces molécules peuvent subir, à des degrés divers, des mouvements de vibration et de rotation si elles disposent de l’énergie suffisante. En l’absence de rayonnement extérieur, par exemple dans une boîte opaque, cette énergie provient du milieu ambiant sous l’action des nombreuses collisions qui sont un moyen d’échange énergétique. On peut calculer grâce à la relation Ev = hc/λ (où h est la constante de Planck, c la vitesse de la lumière et λ la longueur d’onde du rayonnement absorbé) les énergies requises pour provoquer les transitions de vibration de CO2 à 15 µm et de H20 à 6,3 µm ainsi que de rotation de H20 entre 20 et 300 µm. D’autre part, on peut calculer par la relation Et = mv2/2 quelles devraient être les vitesses des molécules N2 à 15° C pour atteindre ces énergies c’est-à-dire pour que Et = Ev. On trouve respectivement environ 700 m/s pour exciter la vibration de CO2 et 1100 m/s pour exciter la vibration de H2O. L’intégration de la fonction de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann (fig. 3) montre qu’à 15 °C 20 % des molécules N2 ont une vitesse supérieure à 700 m/s et 1 % une vitesse supérieure à 1100 m/s. En fonction du principe d’équipartition des énergies on en déduit qu’à 15° C statistiquement 20 % des molécules CO2 seraient en état de vibration mais seulement 1 % des molécules H2O. Par contre, pratiquement toutes les molécules H20 seraient en état de rotation. Ce passage des molécules CO2 et H2O à leur plus bas niveau de vibration résulte seulement des collisions inélastiques (sans conservation de l’énergie cinétique) qui ne représentent que 0,001 % des collisions mais encore plusieurs dizaines de milliers par seconde. Dans ces conditions il y a conversion d’une fraction ∆ de l’énergie cinétique de translation des molécules N2 (ou O2) en énergie de vibration des molécules CO2 ou H2O

∆Ec (translation) de N2 + CO2 (ou H20) ↔ ∆Ev (vibration de CO2 ou H20) + N2 (4)

Cette conversion est réversible et les molécules se désactivent endéans quelques millisecondes pour retourner à l’état fondamental lors de nouveaux chocs avec les molécules environnantes. Il existe donc un équilibre dynamique résultant des très nombreuses collisions. Il ne dépend que de la température et de la pression (par le biais de la distribution des énergies et du nombre de chocs entre molécules). Quoique ce ne soient pas toujours les mêmes molécules qui sont en état de vibration la proportion de molécules CO2 ou H2O dans ces états reste constante à une température et une pression déterminées. Cet équilibre ne sera PAS modifié si, en plus, certaines molécules sont excitées par absorption d’une fraction du rayonnement infrarouge émis par la Terre. Dans ces conditions, les molécules excitées supplémentaires de CO2 et H2O joueront, en se désactivant par collisions, le rôle de convertisseur de ce rayonnement absorbé en énergie de translation des molécules environnantes principalement N2 et O2.

3. Effet de serre radiatif.

La théorie du réchauffement climatique d’origine anthropique est basée sur une seule et fragile hypothèse : l’existence d’un effet de serre qui n’a jamais été mis en évidence expérimentalement. Il existe un grand nombre de définitions parfois fantaisistes de l’effet de serre. Dans un article paru en 2009(1) G.Gerlich et R.D.Tscheuschner en relèvent 14 différentes provenant de sources aussi variées que l’Organisation Météorologique Mondiale ou l’Encyclopedia Britannica. La plupart de ces définitions résultent d’une mauvaise compréhension du phénomène qui intervient réellement dans une serre agricole mais souvent aussi d’une méconnaissance des lois fondamentales de la physique. Plus récemment M. Hertzberg, A. Siddons et H. Schreuder(2) ont examiné six définitions parmi les plus souvent citées et démontré qu’aucune ne résiste à un examen scientifique critique. Sans revenir sur ces énumérations mentionnons seulement l’affirmation de certains climatologues selon laquelle une preuve, si pas une définition, de l’effet de serre serait qu’en l’absence de gaz dits « à effet de serre » la température « moyenne globale » de la Terre ne serait pas + 15° C mais – 18° C. Cette dernière température (parfois qualifiée de température « effective ») est calculée en appliquant la formule de Stefan-Boltzmann (voir 1.1 ci-dessus) au flux énergétique moyen de 240 W m-2 mesuré par satellites à 800 km d’altitude. Ce type de calcul n’aurait de sens que pour une Terre sans atmosphère car la formule de Stefan-Boltzmann ne peut s’appliquer qu’en l’absence d’autres mécanismes de dissipation de l’énergie que le rayonnement thermique (voir http://www.science-climat-energie.be/2018/04/26/du-bon-usage-de-la-formule-de-stefan-boltzmann/). Ce calcul serait quand même erroné car, en l’absence d’atmosphère, une partie de l’énergie reçue du Soleil ne serait pas réfléchie par les nuages. Les satellites devraient alors mesurer un flux supérieur à 240 W m-2. La différence, souvent mentionnée, de 33° C entre +15 °C et – 18° C n’a donc aucun sens physique et ne peut PAS être considérée comme la manifestation d’un effet de serre. La température de –18° C, mesurée à une altitude de 5100 m environ, n’a aucun intérêt particulier et résulte simplement de l’existence d’un gradient thermique dans l’atmosphère. Ajoutons encore que l’introduction dans des modèles informatiques de rétroactions positives ou négatives a permis de qualifier le réchauffement climatique de changement climatique car l’introduction de paramètres supplémentaires dans les modèles informatiques permet de justifier n’importe quelle variation du climat (voir http://www.science-climat-energie.be/2018/04/10/forcage-radiatif-sensibilite-climatique-et-retroactions-positives/). Finalement les médias ont contribué à la propagation de l’expression plus alarmante encore de dérèglement climatique laissant entendre que le climat aurait toujours été prévisible avant qu’il ne soit perturbé par l’action de l’homme.

La seule définition de l’effet de serre décrivant clairement le phénomène envisagé par le GIEC (IPCC 2012, Glossary of terms) et répondant, de plus, au critère de réfutabilité énoncé par l’épistémologue Karl Popper est la suivante :

« L’effet de serre est un phénomène radiatif causé par des gaz tels la vapeur d’eau ou le CO2 qui absorbent une fraction du rayonnement infrarouge émis par la Terre et le réémettent ensuite dans toutes les directions et notamment vers la surface terrestre dont la température serait, de ce fait, plus élevée qu’en l’absence de gaz absorbant l’infrarouge. Ces gaz sont dès lors qualifiés de gaz « à effet de serre ».

Sans reprendre en détails les arguments déjà présentés pour réfuter l’hypothèse de l’effet de serre radiatif (voir paragraphe 2.4 ci-dessus et http://www.science-climat-energie.be/2019/02/14/le-rechauffement-climatique-dorigine-anthropique/) nous rappellerons simplement que dans les basses couches atmosphériques le CO2 ayant absorbé une fraction du rayonnement thermique de la Terre se désactive par collisions (plusieurs milliards par seconde) avec les molécules environnantes et PAS par émission d’un rayonnement de fluorescence. On peut en conclure que l’effet de serre radiatif n’existe PAS et que les rétroactions imaginées pour amplifier son effet n’ont aucune justification. La désactivation radiative du CO2 ne peut être observée qu’à des altitudes de l’ordre de 80 – 100 km lorsque la pression atmosphérique est suffisamment faible pour que le nombre de collisions soit réduit à environ 1000/s. Le rayonnement émis dans toutes les directions à cette distance de la surface terrestre ne peut évidemment avoir d’influence sur la température de la Terre ou des basses couches atmosphériques.

4. Le bilan énergétique de la Terre

Le bilan énergétique envisagé est celui du système Terre-atmosphère et pas celui du globe terrestre isolé. Il est basé sur l’idée que pour maintenir une température constante la Terre (donc le système Terre-atmosphère) doit dissiper par différents mécanismes l’énergie reçue du Soleil : évaporation de l’eau des océans, convection de l’air et rayonnement thermique. De nombreux auteurs ont traité ce sujet mais certains font intervenir un phénomène de «back radiation» associé à un hypothétique effet de serre qui n’existe PAS et leurs conclusions sont dès lors contestables. Nous essayerons ci-dessous d’établir un bilan critique en distinguant ce qui peut être mesuré ou calculé et ce qui résulte seulement d’estimations ou d’hypothèses.

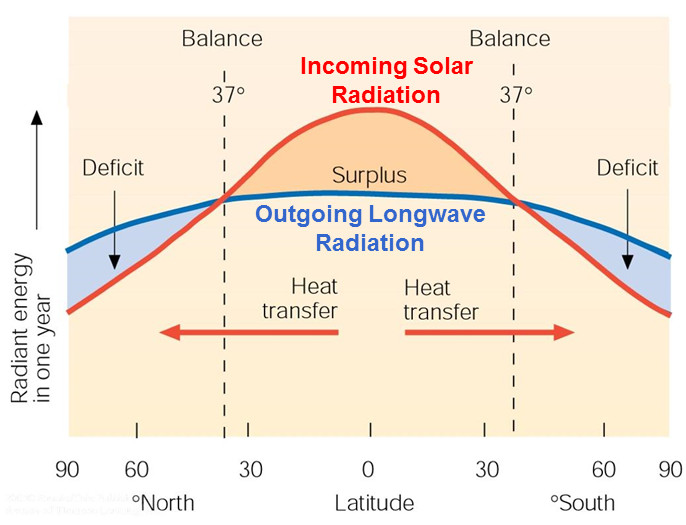

4.1. Énergie absorbée par la Terre

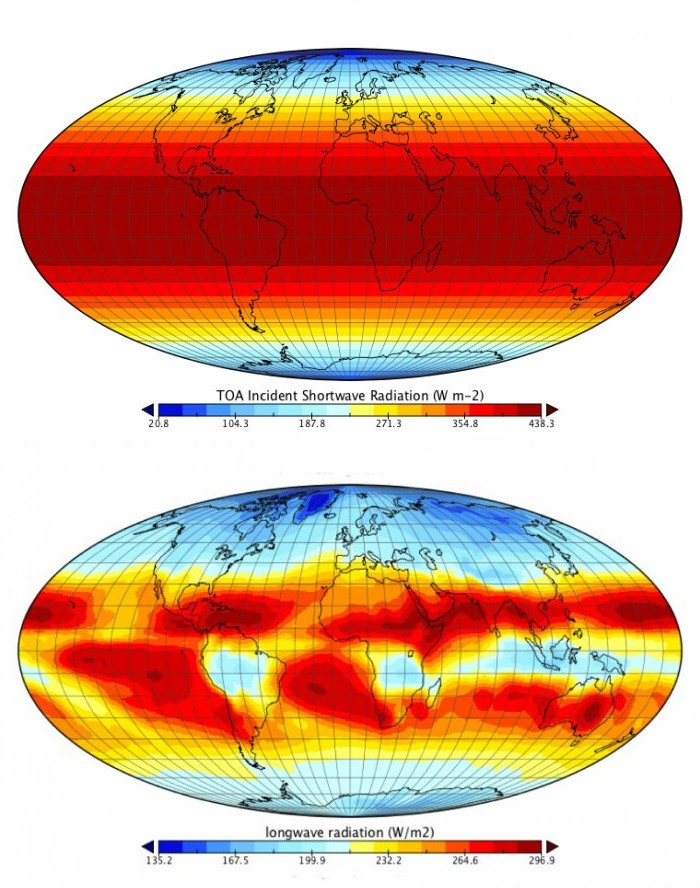

Au niveau de l’orbite terrestre chaque mètre carré placé perpendiculairement au rayonnement solaire reçoit, en moyenne sur l’année, une puissance de 1368 W. La valeur de 342 W m-2 au sommet de l’atmosphère est basée sur l’idée que chaque mètre carré de la surface terrestre reçoit en continu le quart de 1368 W car la Terre n’intercepte le rayonnement solaire que sur une surface égale à celle d’un disque de même rayon. Cette valeur n’est PAS mesurée mais estimée en admettant une distribution uniforme de l’énergie sur toute la surface terrestre sans tenir compte d’une variation en fonction de la latitude. En réalité la distribution de l’énergie est loin d’être uniforme comme le montrent les valeurs mesurées par les satellites CERES (Cloud and Earth Radiant Energy System) à des altitudes de l’ordre de 800 km. Elles varient entre 20 et 440 W m-2 en fonction de la latitude (fig.7 en haut). La valeur de 342 W m-2 mesurée aux environs des latitudes 37°N et 37°S est généralement acceptée comme valeur moyenne pour des raisons explicitées au paragraphe suivant.

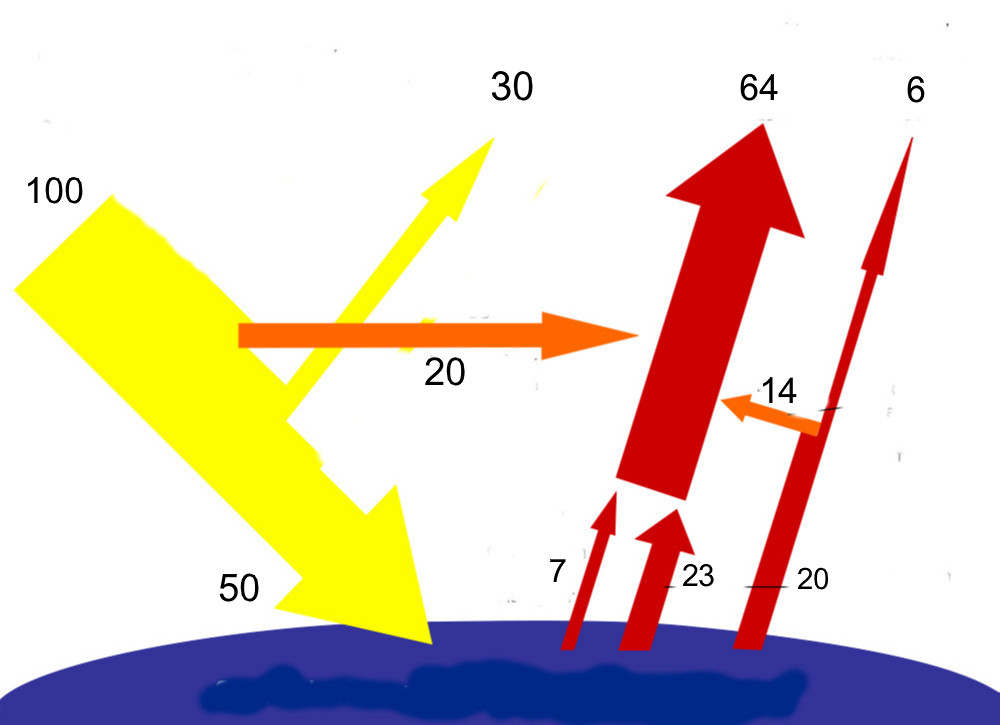

La bonne compréhension de la discussion qui suit implique d’examiner simultanément la fig. 8 qui en résume les conclusions.

En attribuant à la Terre un albédo moyen de 0,3 impliquant 30 % d’énergie réfléchie ou diffusée par la surface terrestre, l’atmosphère et les nuages (valeur mentionnée sur la fig.8 et flèche jaune ascendante) le rayonnement effectivement absorbé par le système Terre-atmosphère serait alors réduit à 70 % de 342 W m-2, soit 240 W m-2 . L’atmosphère (principalement la vapeur d’eau) absorberait 20 % de 342 W m-2 (voir fig. 2 ci-dessus et grande flèche orange sur la fig. 8). Finalement n’arriveraient à la surface terrestre que 50 % de 342 W m-2 (large flèche jaune descendante sur la fig. 8)

4.2. Énergie dissipée par la surface terrestre.

Au niveau de la surface terrestre trois mécanismes permettent la dissipation de l’énergie reçue du Soleil : évaporation de l’eau des océans, convection de l’air et rayonnement thermique. Je remercie un lecteur d’une de mes précédentes notes d’avoir attiré mon attention sur le fait que la Terre reçoit chaque année sous forme de précipitations 5,05 105 km3 d’eau qui se répartissent sur la surface totale de 5,1 108 km2. Tenant compte de la chaleur de vaporisation de l’eau (2454 kJ/kg) et du nombre de secondes dans une année on peut calculer que 78 W m-2 seraient requis en continu pour évaporer cette quantité d’eau, ce qui représente environ 23 % de l’énergie reçue par la Terre au sommet de l’atmosphère (valeur notée sur la fig. 8).

La convection ascendante est généralement estimée à 7 % de l’énergie reçue au sommet de l’atmosphère (valeur notée sur la fig. 8). Le couplage de la convection et de l’évaporation de l’eau des océans constituerait donc, à raison de 30 %, le principal mécanisme de dissipation de l’énergie absorbée par la surface terrestre. Ces 7 % ne sont qu’une estimation mais, si on accepte cette valeur, on en déduit qu’environ 20 % de l’énergie reçue au sommet de l’atmosphère, resteraient à éliminer par rayonnement thermique (valeur notée sur la fig. 8). On peut calculer (voir 2.3) que 30 % de ce rayonnement pourraient être éliminés directement via la fenêtre optique (30 % de 20 % = 6 % de l’énergie reçue au sommet de l’atmosphère, mince flèche rouge en haut à droite sur la fig. 8) mais le reste serait absorbé principalement par la vapeur d’eau (à raison de 60 % voir 2.3) et aussi par le CO2 (à raison de 10 % voir 2.2) totalisant ainsi 70 % de 20 % et donc environ 14 % de l’énergie reçue au sommet de l’atmosphère (petite flèche orange à droite sur la fig. 8). L’ensemble de tous les pourcentages mentionnés en caractères gras ci-dessus est présenté sur la fig. 8.

Des mesures du rayonnement infrarouge émis par la Terre effectuées par les satellites ERBE (Earth Radiation Budget Experiments) à des altitudes de l’ordre de 800 km s’échelonnent entre 135 et 300 W m-2 selon la latitude (fig.7 en bas) et la valeur de 240 W m-2 est mesurée aux environs des latitudes 37°N et 37°S. La comparaison des deux cartes reproduites sur la fig. 7 est intéressante car elle indique que :

Fig.7 en haut : aux latitudes de 37 °N et 37 °S la Terre reçoit du Soleil au sommet de l’atmosphère 342 W m-2 (mesurés par les satellites CERES) mais l’albédo en réfléchit 30 % (fig. 8) et donc seulement 240 W m-2 sont absorbés au niveau de la surface terrestre.

Fig.7 en bas : aux latitudes de 37 °N et 37 °S la Terre émet sous forme de rayonnement infrarouge 240 W m-2 (mesurés par les satellites ERBE).

Au niveau des latitudes 37 °N et 37 °S il y aurait donc équilibre entre les flux radiatifs entrant et sortant du système Terre-atmosphère. Cela est explicité schématiquement sur la fig. 8 bis. Pour cette raison la valeur de 240 W m-2 mesurée à ces latitudes est généralement acceptée comme valeur moyenne des flux radiatifs entrant et sortant. Dans les régions proches de l’équateur la Terre reçoit du Soleil un excédent d’énergie par rapport à cette moyenne et dans les régions proches des pôles l’apport d’énergie est déficitaire par rapport à cette moyenne (fig.7 en haut). Lors de la dissipation radiative de l’énergie absorbée par la Terre, l’émission n’est PAS uniforme (fig.7 en bas) mais le déséquilibre est partiellement compensé par les transferts de chaleur dus au courants marins et aériens (fig.8bis). La correspondance des 240 W m-2 mesurés par les satellites ERBE avec l’énergie absorbée par le système Terre-atmosphère (70 % de 342 W m-2 = 240 W m-2)implique que, quel que soit le mécanisme initial de dissipation, l’énergie est finalement évacuée vers l’espace sous forme de rayonnement (large et mince flèches rouges en haut de la fig. 8).

Ce bilan global est basé sur le modèle d’un système Terre-atmosphère en équilibre radiatif constant (sans accumulation ou libération temporaires d’énergie). Peu de grandeurs ont été réellement mesurées mais l’ensemble est cohérent et compatible avec les calculs rappelés dans les paragraphes 2.2 et 2.3. Son principal mérite est de mettre en évidence l’importance de la vapeur d’eau dans l’absorption d’une fraction des rayonnements thermiques du Soleil et de la Terre (flèches orange sur la fig. 8). Par voie de conséquence, la vapeur d’eau doit donc aussi avoir un rôle important dans la dissipation de cette énergie. Or, le bilan présenté ci-dessus n’apporte pas de réponse au problème posé par la conversion finale en rayonnement de l’énergie dissipée initialement par différents mécanismes (large flèche rouge ascendante sur la fig. 8). C’est à ce dernier aspect qu’est consacré le paragraphe suivant.

4.3. Origine du rayonnement détecté par satellites.

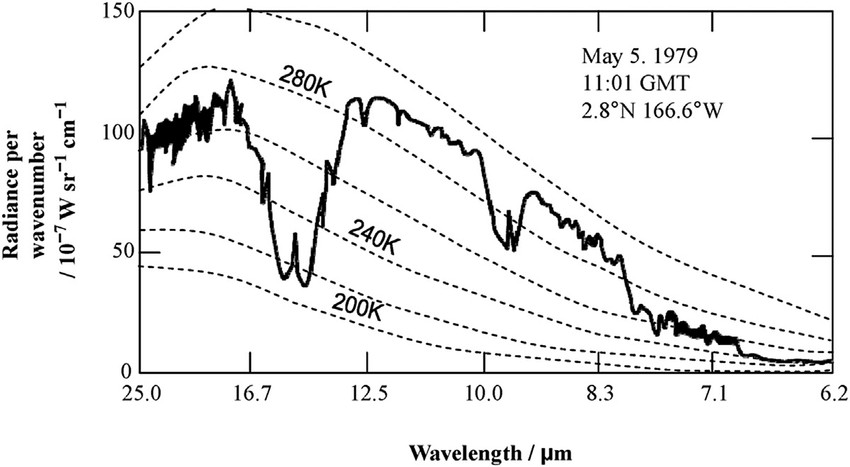

Les principales sources d’information dont nous disposons proviennent des satellites NIMBUS 3 (1) et NIMBUS 4 (2). Mis en orbite à une altitude de l’ordre de 1100 km, ils étaient équipés d’un interféromètre IRIS (InfraRed Interferometer Spectrometer) permettant d’enregistrer les spectres infrarouges par transformée de Fourier. Un exemple de spectre enregistré par NIMBUS 4 près de l’équateur au dessus de l’océan Pacifique occidental est reproduit sur la fig.9.

La totalité de ce spectre ne peut PAS provenir directement de la surface terrestre car seule la fenêtre optique de 8 à 13 µm permettrait au rayonnement thermique d’être évacué vers l’espace sans être absorbé dans les basses couches atmosphériques (principalement par la vapeur d’eau). Cela apparaît clairement sur la fig.10 qui superpose au spectre de transmission (inverse de l’absorption) des basses couches atmosphériques la courbe d’émission (en rouge) d’un corps noir à 288 K (15° C) comme le serait la Terre.

Sur la fig.9 apparaissent aussi en traits discontinus des courbes correspondant au rayonnement d’un corps noir aux températures mentionnées. Il semble qu’il y ait une tentative de faire correspondre chaque partie du spectre expérimental à une courbe d’émission « théorique » censée préciser la température à laquelle elle aurait été émise si elle provenait d’un corps noir. Cela pourrait éventuellement se justifier pour la partie du spectre de 8 à 13 µm si ce rayonnement provenait exclusivement de la surface terrestre à la température de 288 K (15° C) ce qui ne semble PAS le cas (voir ci-dessous). Pour le reste de la courbe expérimentale une telle hypothèse est injustifiée car aucun constituant atmosphérique, quelle que soit l’altitude d’où proviendrait le rayonnement, ne peut être assimilé à un corps noir dont l’intensité d’émission varierait en T4 (voir paragraphe 1 : deux types de rayonnement à ne pas confondre).

L’aire sous chaque partie du spectre de la fig.9 est proportionnelle au flux énergétique mesuré dans le domaine de longueur d’onde considéré. La portion la plus importante du spectre s’étend de 8 à 13 µm (correspondant à la fenêtre optique) mais elle n’a PAS l’allure attendue pour le rayonnement thermique de la Terre qui devrait présenter un maximum à 10 µm comme la courbe rouge de la fig. 10. De plus, la fig. 8 montre (fine flèche rouge à droite) que le rayonnement provenant directement de la surface terrestre à travers cette fenêtre optique ne représente que 6 % de l’énergie reçue par la Terre au sommet de l’atmosphère soit 21 W m-2. On peut en déduire que les satellites NIMBUS ont enregistré plus de rayonnement que celui provenant directement de la surface terrestre mais beaucoup moins que les 240 W m-2 mesurés par les satellites ERBE (fig.7 en bas). La majeure partie du rayonnement pris en compte dans ces 240 W m-2 n’apparaît donc PAS sur le spectre de la fig. 9 car hors du domaine de mesure de l’appareillage utilisé. L’ozone, dont la concentration est la plus élevée vers 30 km d’altitude, absorbe à 9,6 µm une fraction du rayonnement thermique provenant de la Terre avant qu’il n’atteigne les satellites, en accord avec la fig. 10. Quant au CO2 il absorbe entre 14 et 16 µm une fraction d’un rayonnement qui ne provient PAS directement de la surface terrestre et dont l’origine est discutée ci-dessous.

Quels constituants atmosphériques sont susceptibles d’apporter sous forme de rayonnement l’appoint énergétique pour atteindre les 240 W m-2 mesurés par les satellites ERBE ?

L’hypothèse la plus probable est que ce soit la vapeur d’eau car

1° de tous les constituants atmosphériques c’est le plus abondant de ceux qui sont susceptibles d’émettre un rayonnement infrarouge et c’est celui dont le spectre de vibration-rotation est le plus étendu (fig. 6).

2° de tous les constituants atmosphériques c’est le seul qui, dans la troposphère, peut s’y trouver sous les états solide, liquide et gazeux et donc y subir des changements d’état.

3° les parties du spectre de la fig. 9 situées de part et d’autre de la fenêtre optique soit de 6 à 8 µm d’une part et de 13 à 25 µm d’autre part correspondent précisément aux domaines d’absorption (et donc aussi d’émission) de la vapeur d’eau mentionnés sur la fig. 10. La fig. 6 permet de préciser que dans le premier cas il s’agit de transitions de vibration et dans le second de transitions de rotation.

Par quel mécanisme la vapeur d’eau pourrait-elle évacuer sous forme de rayonnement l’énergie absorbée par le système Terre-atmosphère ?

Les molécules H2O de l’atmosphère, excitées par absorption d’une fraction de l’énergie provenant du Soleil et de la surface terrestre (flèches orange sur la fig.8), ne peuvent PAS émettre de fluorescence, à quelque niveau que ce soit, car même à 12 km d’altitude, quand la vapeur d’eau est entièrement condensée (température et pression de l’ordre de – 60 °C et 200 hPa), la fréquence des collisions entre molécules (proportionnelle à P.T –1/2 ) n’est réduite que d’un facteur 4 par rapport aux basses couches atmosphériques et est encore de l’ordre de 109/s. Quelle que soit l’altitude, les molécules H2O individuelles se désactivent donc toujours par collisions avec les molécules environnantes N2 et O2 mais lors d’un changement d’état impliquant un grand nombre de molécules voisines la situation pourrait être différente.

La vapeur d’eau, entrainée par convection, se refroidit progressivement en s’élevant et se transforme en gouttelettes liquides qui, en présence de germes, peuvent partiellement cristalliser vers 4 km d’altitude à –10 °C. Lors de ces changements d’état les chaleurs latentes de vaporisation et de fusion sont libérées et cédées au milieu ambiant par collisions avec les molécules environnantes. Par suite de ce transfert de chaleur la température de l’air humide est toujours supérieure à celle de l’air sec à une altitude donnée. Cependant, la troposphère n’étant PAS à l’équilibre thermodynamique à cause des courants de convection ascendants et descendants, l’eau peut rester partiellement à l’état surfondu (c’est-à-dire liquide) à –10 °C alors qu’à l’équilibre elle devrait être solide. La vapeur d’eau peut aussi rester sursaturée jusqu’à des altitudes voisines de 10 km et ne se condenser en cristaux qu’à des températures de l’ordre de – 50 °C. Les états de liquide surfondu et de vapeur sursaturée sont des états métastables qui peuvent revenir brusquement à des états liquide ou solide stables conformes au diagramme des phases.

Lors du brusque passage d’un état métastable à un état stable les interactions entre un grand nombre de molécules H2O voisines deviennent prépondérantes, réduisant automatiquement les collisions avec les molécules environnantes, empêchant la libération d’énergie sous forme de chaleur et favorisant la libération sous forme de rayonnement. La condensation de la vapeur d’eau sursaturée en solide permettrait la libération de la chaleur latente de sublimation (47 kJ/mol) sous forme de fluorescence vibrationnelle à λ = 6,3 µm par exemple (niveau d’énergie 19 kJ/mol) en n’impliquant la désactivation radiative que de quelques molécules d’eau (2,5 en moyenne). De la fluorescence rotationnelle pourrait aussi être émise de λ = 20 à 300 µm (niveaux d’énergie de 0,4 à 6 kJ/mol) mais un plus grand nombre de molécules d’eau devraient intervenir pour atteindre 47 kJ/mol.

Quelques auteurs ont étudié l’émission de rayonnement infrarouge lors d’un changement de phase au départ d’un état métastable. Ce phénomène a été qualifié de « infrared characteristic radiation » (IRCR). Dans une brève revue(6) il est précisé que les mesures à partir d’états métastables sont délicates et que la caractérisation précise du rayonnement émis est difficile. Référence est faite cependant à des chercheurs russes qui auraient décelé l’émission d’un rayonnement infrarouge de 4 à 8 µm lors de la condensation de vapeur d’eau sursaturée et d’un rayonnement de 28 à 40 µm lors de la cristallisation de gouttelettes d’eau à l’état surfondu. Ces domaines de longueurs d’onde correspondent respectivement aux transitions de vibration et de rotation des molécules H2O (fig. 6). D’autres auteurs(5) ont mis en doute la validité des mesures de 28 à 40 µm et n’ont enregistré, lors de la condensation de vapeur d’eau sursaturée, qu’une large émission s’étendant de 4 à 22 µm avec un maximum d’intensité à 13 µm qui coïncide avec celui de la fig. 9. En dehors des expériences de laboratoire l’émission IRCC provenant d’états métastables a aussi été mise en relation avec des phénomènes atmosphériques(7). L’émission d’un rayonnement infrarouge de 8 à 14 µm aurait été observée lors du contact de vapeur d’eau sursaturée, entraînée par un courant ascendant, avec la base de nuages cumulus à la température de –5 °C. Le satellite GOES 8 (Geostationary Operational Environmental Satellite) aurait aussi détecté au dessus des océans dans le canal de 6,7 µm l’émission de rayonnement infrarouge correspondant à la fluorescence vibrationnelle de l’eau. Par contraste des taches sombres apparaissent au dessus des zones arides. Signalons encore que l’émission d’un rayonnement infrarouge de longueur d’onde non précisée a été mise en évidence lors de la cristallisation d’une goutte d’eau observée sous microscope(8).

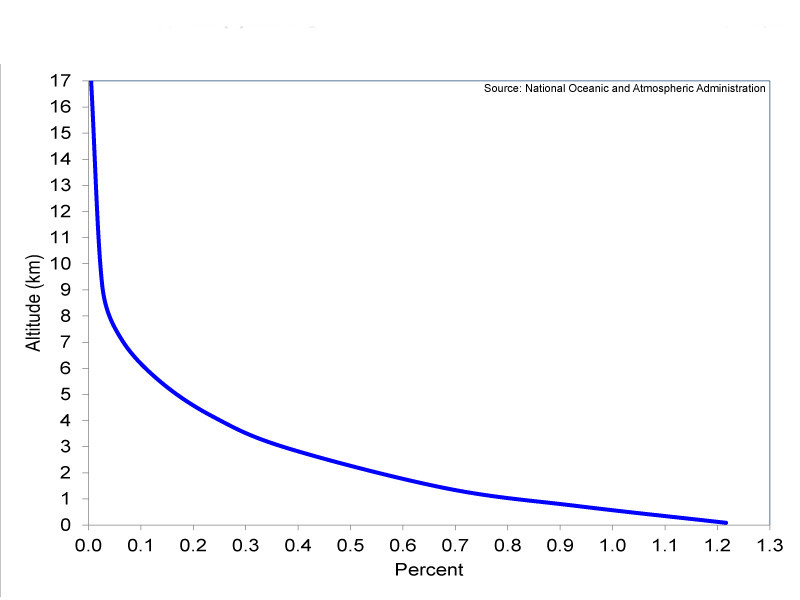

Dans quelles conditions la vapeur d’eau pourrait-elle émettre de la fluorescence lors d’un changement d’état ?

La discussion et les résultats des paragraphes précédents montrent que, lors d’un changement d’état, la première condition pour que la libération des chaleurs latentes de vaporisation et/ou de fusion soit possible sous forme de rayonnement est qu’interviennent des états métastables (vapeur d’eau sursaturée ou eau liquide à l’état surfondu). Encore faut-il que la concentration locale en vapeur d’eau soit suffisamment faible pour que le rayonnement émis ne soit pas réabsorbé par les molécules d’eau individuelles puis converti en chaleur par collisions avec les molécules environnantes N2 et O2. Cette deuxième condition suggère que le phénomène ne pourrait se produire qu’à des altitudes voisines de 10 km où la teneur en vapeur d’eau n’est plus que de 0.01 % (fig. 11). A ce niveau, au sommet de la troposphère, la convection ascendante de la vapeur d’eau sursaturée s’arrête puisque le gradient thermique s’annule. Comme il n’y a plus des gouttelettes d’eau à l’état métastable seule la condensation de la vapeur d’eau sursaturée en microcristaux de glace peut être envisagée. Ce phénomène, inverse de la sublimation, est parfois qualifié en anglais de « desublimation » mais le terme correct en français est « condensation ».

Ce changement d’état permettrait-il l’évacuation radiative de l’énergie provenant de la surface terrestre ?

Nous avons vu au paragraphe 4.2 et sur la fig. 8 que l’énergie absorbée par le système Terre-atmosphère ne peut être évacuée que sous forme de rayonnement : 6 % directement par le rayonnement thermique de la Terre (21 W m-2) et 64 % (219 W m-2) après conversion en rayonnement de l’énergie résultant initialement de tous les autres mécanismes. La condensation de vapeur d’eau sursaturée en microcristaux de glace entre 9 et 10 km d’altitude rend-elle cette conversion possible ? Un calcul simple pourrait nous en convaincre.

La dissipation en continu de 219 W m-2 par toute la surface du globe terrestre (dont la valeur est mentionnée au paragraphe 4.2) représente au total 1,12 1017 J/s. Envisageons ensuite une couche atmosphérique s’étendant de 9 à 10 km d’altitude autour du globe terrestre (température et pression moyennes 230 K et 275 hPa). L’équation des gaz parfait permet de calculer le nombre total de molécules qu’elle contient d’où le nombre de molécule H20 à l’état de vapeur sursaturée qui n’en représentent que 0,01 % soit 7,36 1014 mol. Lors de la condensation à l’état solide, ces molécules H2O pourraient dissiper sous forme de rayonnement 47 kJ/mol soit au total 3,46 1019 J. Cette énergie émise quasi instantanément sous forme de rayonnement est 310 fois supérieure à l’énergie à évacuer par seconde. Comparant les valeurs soulignées on voit que, même si le rendement de conversion en rayonnement n’était que de 0,3 %, il permettrait encore d’évacuer l’énergie dissipée chaque seconde par la surface terrestre.

Nous pouvons donc conclure que, sur les 240 W m-2 mesurés par les satellites ERBE, 9 % (21 W m-2) proviennent directement de la surface terrestre sous forme de rayonnement thermique et 91 % (219 W m-2) de l’émission de fluorescence associée à la condensation de la vapeur d’eau sursaturée au sommet de la troposphère.

Cette hypothèse nous permet de considérer la fig. 9 comme la superposition du rayonnement thermique de la Terre transmis directement à travers la fenêtre optique de 8 à 13 µm et d’un large spectre de fluorescence vibrationnelle et rotationnelle des molécules H2O qui pourrait s’étendre de 4 µm à plus de 100 µm (fig. 6) et donc bien au-delà des 25 µm qui constituent la limite de la fig.9. Cela explique pourquoi les 240 W m-2 mesurés par satellites ERBE n’apparaissent que très partiellement sur la fig. 9. On comprend aussi qu’une fraction de la fluorescence rotationnelle puisse être absorbée par le CO2 entre 14 et 16 µm comme le montre la même figure.

Références

(1) G. Gerlich, R.D. Tscheuschner, International J. Modern Phys.B, 23, 275 (2009).

(2) M. Hertzberg, A. Siddons, H. Schreuder, Energy & Environment 28, 530-539 (2017).

(3) B.J. Conrath, R.A. Hanel, V.G.Kunde, C.Prabhakara, J. Geophys. Res. 75, 5831 (1970).

(4) R.A. Hanel, B.J. Conrath, V.G.Kunde, C.Prabhakara, I.Revah, V.V.Salomonson, G.Wolford, J. Geophys. Res.77, 69, (1972).

(5) V.A. Tatarchenko, P.V. Smirnov, Y. Wu, Optics and Photonics J. 3, 1-12 (2012).

(6) H. Xie, M. Shu, B. Zhang, X. Guan, Energy Procedia, 16, 997-1002 (2012).

(7) V.A. Tatarchenko, P.V. Smirnov, Earth Science Review 101, 24-28 (2010); (8) R. Stahlberg, H. Yoo, GH. Pollack, Indian.J. Phys. 93, 221 (2019).

Bonjour, Vous affirmez ceci : « La théorie du réchauffement climatique d’origine anthropique est basée sur une seule et fragile hypothèse : l’existence d’un effet de serre qui n’a jamais été mis en évidence expérimentalement. » C’est faux. Le rayonnement de l’atmosphère vers la Terre est mesurable au sol depuis des décennies à l’aide de spectromètres, dans l’infra-rouge. Vous trouverez sur le site de l’Université du Wisconsin des exemples de stations de mesure de ce rayonnement : https://www.ssec.wisc.edu/aeri/ (AERI = Atmospheric Emitted Radiance Interferometer). Vous y trouverez aussi des spectres, qui montrent clairement le rôle joué par les gaz à effet de serre dans ce rayonnement. Cordialement

Merci pour votre référence au rayonnement de l’atmosphère mesurable au sol. En pointant vers le ciel un interféromètre AERI on mesure effectivement, dans un domaine spectral assez limité et avec une faible résolution, un rayonnement infrarouge dont l’intensité dépend fortement de la saison et de la couverture nuageuse. On ne sait à quelle(s) altitude(s) il a été émis mais il est essentiellement dû à la fluorescence rotationnelle et vibrationnelle de la vapeur d’eau en accord avec le paragraphe 4.3 de ma note et avec les références citées. Comme mentionné au paragraphe 3 de la même note la fluorescence du CO2 n’a été observée (mais PAS à partir du sol) qu’à des altitudes de l’ordre de 80 – 100 km lorsque la pression atmosphérique est suffisamment faible pour que le nombre de collisions avec les molécules environnantes soit réduit à environ 1000/s. Le rayonnement émis à cette distance de la surface terrestre, même s’il était enregistré par un AERI, ne pourrait évidemment avoir d’influence sur la température de la Terre. Pour avoir une influence, l’hypothétique effet de serre radiatif envisagé par le GIEC-IPCC (IPCC 2012, Glossary of Terms) devrait se manifester au voisinage de la surface terrestre où un spectromètre bien moins sophistiqué qu’un AERI pourrait aisément le détecter, ce qui n’a jamais été fait. D’où ma conclusion que l’existence d’un effet de serre n’a jamais été mis en évidence expérimentalement.

bonjour,

Il me semble qu’il y a une erreur de calcul dans la comparaison entre la dissipation en continue de 1,12 10^17J/s qui correspond à un flux continue et la condensation de toutes les molécules en surfusion de la troposphère qui correspond à 3,46 10^19J. Car ce dernier nombre est une énergie, alors que le premier est une puissance. On ne peut donc pas les comparer. Une fois que toutes les molécules d’eau en surfusion ont congelé et émise leur rayonnement IR, elles n’émettent plus rien.

Il ne faut évidemment pas confondre des watts (W = J/s = unité de puissance) et des joules (J = unité d’énergie). Il n’y a pas d’erreur de calcul dans mon texte mais l’explication n’est peut-être pas claire. Rappelons-en brièvement le principe. La Terre doit dissiper en continu sous forme de rayonnement 1,12 10^17 J/s provenant essentiellement de l’évaporation de l’eau des océans. Ma proposition est que ce serait possible par la condensation en microcristaux de la vapeur d’eau sursaturée au sommet de la troposphère. A ce niveau il y a un apport continu par convection de vapeur d’eau sursaturée qui ne peut être entraînée plus haut. Elle ne peut s’accumuler et la libération continue de 1,12 10^17 J/s sous forme de rayonnement nécessiterait la condensation de 2,38 10^12 mol/s de vapeur d’eau sursaturée à raison de 47 kJ/mol (chaleur latente de condensation). Or, il y en a 7,36 10^14 mol, donc 310 fois plus, dans la couche atmosphérique comprise entre 9 et 10 km d’altitude. Comme l’émission est quasi instantanée (durée de vie radiative des molécules d’eau excitées = 0,06 s) le mécanisme proposé reste possible même si la vitesse de condensation est 310 fois plus faible que la vitesse d’apport de vapeur d’eau sursaturée. On pourrait envisager aussi que son rendement ne soit que de 1/310 = env. 0,3 % pour tenir compte du fait que la chaleur latente de condensation pourrait n’être libérée que partiellement sous forme de rayonnement. Le mécanisme proposé est donc raisonnable et nous pouvons en conclure que, sur les 240 W m-2 détectés par les satellites ERBE, 9 % (21 W m-2) proviennent directement de la surface terrestre et 91 % (219 W m-2) de l’émission de fluorescence associée à la condensation de la vapeur d’eau sursaturée au sommet de la troposphère.

La distinction que vous faites dans les sections 1.1 et 1.2 n’a pas lieu d’être. Tout rayonnement est constitué de photons et tous les photons sont issus de transitions entre des états quantiques des molécules. Pour justifier l’existence d’une émission de rayonnement thermique, qui serait selon vous différente de celle de la fluorescence, vous faites référence à ce processus : « Il est dû à l’oscillation de dipôles électriques formés par le noyau et le nuage électronique des atomes qui, en accord avec les lois de l’électromagnétisme, émettent un rayonnement de fréquence égale à la fréquence d’oscillation. » Le problème est que ce processus semble reposer sur un raisonnement classique, qui par ailleurs nécessite un champ électrique oscillant. Si on applique un champ électrique oscillant à un atome, le moment dipolaire est lui aussi quantifié.

Vous terminez la section 1.1 par une affirmation surprenante : » le rayonnement thermique d’un corps chaud peut être absorbé par un corps froid mais PAS l’inverse. » Ce qui amène naturellement la question suivante : Quelle loi de la physique empêcherait qu’un photon émis par une source l’empêche d’être aborbé par une source plus chaude ? Il existe d’ailleurs de nombreux contre-exemples qui invalident cette affirmation : four à micro-ondes, détection du rayonnement de fond cosmique à 3K, fonctionnement d’un récepteur radio, etc. Bien à vous.

La confusion que vous faites entre rayonnement thermique et rayonnement de fluorescence est fréquente parmi les gens qui s’intéressent au climat, c’est pourquoi j’ai cru utile de résumer les caractéristiques essentielles de ces deux types de rayonnement dans les paragraphes 1.1 et 1.2 que je vous suggère de relire plus attentivement.

Si vous doutez de mon affirmation selon laquelle « le rayonnement thermique d’un corps chaud peut être absorbé par un corps froid mais PAS l’inverse » vous pourriez faire l’expérience d’entrer, de préférence nu, avec la peau à la température de 32 °C dans une salle de bain dont les parois seraient à la température de 18 °C pour vérifier dans quel sens se fera l’échange énergétique. Mais il serait plus facile de lire ma note publiée sur ce site :

http://www.science-climat-energie.be/2018/04/26/du-bon-usage-de-la-formule-de-stefan-boltzmann/

dans laquelle je précise que l’échange énergétique entre deux corps émettant un rayonnement thermique obéit à la relation :

F (W m-2) = σ (Tc^4 – Tf^4)

Dans cette formule Tc et Tf sont respectivement les températures des corps chaud et froid impliqués dans l’échange énergétique et F ne peut être négatif.

Les exemples que vous citez impliquant notamment fours à micro-ondes ou récepteurs radio ne sont pas pertinents car la source du rayonnement n’est pas un corps noir ou gris susceptible d’émettre un rayonnement thermique.

Le bilan des échanges énergétiques mène à un transfert *net* d’énergie de la source chaude vers la source froide. Ca ne veut pas dire qu’aucune énergie n’est transférée de la source froide vers la source chaude, juste que ces transferts sont plus faibles que ceux de la source chaude vers la source froide.

Si ma peau cesse d’absorber tout rayonnement provenant de sources plus froides qu’elle, alors peu importe que les parois soient à 290K ou à 250K. (or dans la formule que vous donnez, ça fait clairement une différence)

Et il reste alors la question de ce que devient ce rayonnement qui ne peut être absorbé. Il est réfléchi?

Votre commentaire ne concerne pas directement ma note mais plutôt, semble-t-il, une réponse à un autre intervenant précisant que le rayonnement thermique d’un corps chaud peut être absorbé par un corps froid mais PAS l’inverse. En effet, l’échange énergétique entre deux corps émettant chacun un rayonnement thermique obéit à la relation : F (W m-2) = σ (Tc^4 – Tf^4) dans laquelle Tc et Tf sont respectivement les températures des corps chaud et froid. F ne peut PAS être négatif mais sera évidemment d’autant plus important que la différence entre les deux températures est grande. Il faut bien comprendre que le corps froid émet aussi un rayonnement thermique mais qu’il ne peut PAS être absorbé par le corps chaud. Il se perd dans l’atmosphère et son intensité diminue avec le carré de la distance. Il en est de même de divers rayonnements électromagnétiques qui nous inondent (ondes radio, par exemple) et que nous n’absorbons pas.

Merci pour votre réponse.

Je ne comprends pas comment le transfert pourrait devenir plus important si le rayonnement du corps froid n’est jamais absorbé par le corps chaud. Le rayonnement du corps chaud augmente en fonction de la température des corps autour de lui?

Est-ce que la dispersion dans l’atmosphère ne devrait pas concerner aussi le rayonnement du corps chaud? Ne pourrait-on pas considérer les échanges radiatifs entre deux corps dans le vide afin de simplifier la discussion?

Par quel mécanisme le rayonnement le corps chaud est empèché d’absorber le rayonnement du corps froid. Même avec la diminution en fonction du carré de la distance (qui ne me semble pas avoir beaucoup de sens pour un mur plan de salle de bain situé à un mètre de moi), le rayonnement ne sera pas nul en arrivant à la surface du corps chaud.

Votre commentaire comporte plusieurs questions auxquelles je vais répondre successivement.

Remarque préliminaire : un rayonnement (de quelque type que ce soit, de fluorescence ou thermique) n’est PAS de la chaleur. Il peut éventuellement produire de la chaleur (c’est-à-dire de l’agitation atomique ou moléculaire) s’il est absorbé.

1° Le rayonnement thermique est dû à l’oscillation de dipôles électriques formés par le noyau et le nuage électronique des atomes qui, en accord avec les lois de l’électromagnétisme, émettent un rayonnement de fréquence égale à la fréquence d’oscillation (paragraphe 1.1 de ma note). Le rayonnement thermique d’un corps froid ne peut PAS exciter de nouveaux dipôles dans un corps chaud mais l’inverse est possible. On s’en rend compte en comparant, par exemple, les courbes d’émission des corps à 3000 K et à 6000 K sur la fig. 1 de ma note. La courbe de 6000 K recouvre entièrement la courbe à 3000 K : aucun nouveau dipôle (caractérisé par sa longueur d’onde d’émission) ne peut donc être excité dans le corps à 6000 K par le rayonnement du corps à 3000 K . On peut remarquer sur la même figure que l’inverse est possible dans la gamme de longueurs d’onde allant de 100 à 500 nm environ où le corps à 3000 K n’émet rien et peut donc absorber la rayonnement du corps à 6000 K.

2° L’échange radiatif entre deux corps ne dépend NI de la température du milieu ambiant NI de sa nature sauf si ce milieu absorbe une fraction du rayonnement émis par le corps chaud. Exemple : dans l’atmosphère terrestre la vapeur d’eau et le CO2 absorbent une fraction du rayonnement thermique du Soleil avant qu’il n’atteigne la surface de la Terre (fig. 2 de ma note). Le rayonnement thermique d’un corps chaud n’est pas nécessairement absorbé totalement par un corps froid : cela dépend de la géométrie du système (ex. le rayonnement thermique du Soleil n’est pas totalement absorbé par la Terre).

3° La relation F (W m-2) = σ (Tc^4 – Tf^4) montre que le flux radiatif d’un corps chaud vers un corps froid est d’autant plus important que la différence de température est grande entre les deux corps. Pour vous en convaincre placez un récipient à 100° C dans votre réfrigérateur dont les parois sont à 4° C et comparer avec l’effet d’un récipient à 20° C. D’un point de vue pratique ce n’est, en général, pas recommandé mais cela peut être utile dans le cas d’un surgélateur à dégivrer rapidement.

Bonjour,

« Les exemples que vous citez impliquant notamment fours à micro-ondes ou récepteurs radio ne sont pas pertinents car la source du rayonnement n’est pas un corps noir ou gris susceptible d’émettre un rayonnement thermique. »

–> Pouvez-vous nous rappeler quels corps noirs existent dans la nature ?

Je vous remercie,

G

Votre commentaire prête à confusion car la phrase que vous citez ne provient PAS de mon article mais d’une réponse faite à un précédent intervenant. Tout corps à une température supérieure à 0 K émet un rayonnement thermique dont le spectre a comme caractéristique essentielle d’être continu. Ce n’est PAS le cas des rayonnements intervenant dans un four à micro-ondes ou un émetteur radio. Cependant, parler de corps « noir » ou même de corps « gris » à propos des corps émettant un rayonnement thermique est souvent un abus de langage. D’une manière générale il faudrait parler «d’émetteurs de rayonnement thermique» et n’utiliser les termes corps « noir » ou «gris» qu’en fonction des valeurs de leur émissivité et de leur absorptivité si elles sont connues. Beaucoup d’émetteurs de rayonnement thermique ne sont d’ailleurs ni « noirs » ni «gris ». Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans la note http://www.science-climat-energie.be/2018/04/26/du-bon-usage-de-la-formule-de-stefan-boltzmann/. Il faut noter aussi que la conduction et la convection sont souvent associées au rayonnement thermique comme mécanismes de dissipation de l’énergie. Quelques exemples d’émetteurs de rayonnement thermique : les murs et les radiateurs de votre habitation, votre peau, la surface terrestre, le filament d’une lampe à incandescence mais PAS le rayonnement d’un tube fluorescent comme son nom même l’indique.

Bonjour,

Si je regarde le spectre AERI du lien donné par Stéphane, en ciel clair (spectre bleu) on voit parfaitement une bande à 667 cm-1 (15 µm) qui se superpose à la large bande de l’eau. Et cette bande correspond bien à la bande de vibration principale du CO2. On y voit d’ailleurs sur les côtés les bandes fines de rotation.

En revanche, je ne sais pas interpréter les unités. Là on est en mW/m2.std.cm-1 alors que les spectres d’émission de la terre sont plutôt en W/m2.µm (l’angle solide ne change que de 2π). Si on intègre (à vue de nez) cette bande à 15µm, on trouve 13 W/m2.std. Ce qui n’est pas négligeable, mais très loin des 342 W/m2 qu’on voit souvent dans les schémas d’équilibre thermique de la terre.

En revanche, on remarque que l’émission observée sous le ciel nuageux (en rouge) s’approche bien plus d’un spectre de corps noir, ce qui selon moi indiquerait que le phénomène dominant est de la réflexion (rétro-diffusion) sur les micro-cristaux ou gouttelettes du nuage. Alors que ceci n’est pas possible de la part d’un gaz. Si on intègre le spectre rouge (encore une fois à vue de nez) on obtient plutôt 78 W/m2.std soit 6 fois plus que la radiance du ciel clair qu’on pourrait attribuer au CO2 (mais je ne sais pas par quel mécanisme).

L’interprétation, même qualitative, du spectre d’émission auquel vous faites allusion est très difficile car on ne sait pas à quelle(s) altitude(s) a été émis ce rayonnement. Il semble que la fluorescence de vibration-rotation de la vapeur d’eau soit prépondérante (émission ou réflexion ?) mais on ne peut attribuer au CO2 une émission à 667 cm-1. Il semble plutôt qu’intervient à ce niveau une absorption de la fluorescence de la vapeur d’eau dont la structure fine disparaît. Il est aussi surprenant qu’une émission provenant de couches supérieures de la troposphère parvienne au niveau du sol sans être absorbée par les « GES » des couches inférieures dont l’absorption est saturée sur quelques dizaines de mètres. Quant à la tentative d’interprétation quantitative que vous envisagez elle ne tient apparemment pas compte du fait que la radiance est exprimée en mW/m2 et pas en W/m2.

Professeur Geuskens,

Sur le site https://www.ssec.wisc.edu/aeri/, et comme le rappelle René, on voit parfaitement une bande de vibration principale du CO2. En outre, le site affirme que « les observations [du spectre AERI] ont un contenu spectral large et une résolution spectrale suffisante pour distinguer les émetteurs gazeux (par exemple le dioxyde de carbone, la vapeur d’eau) et les matières en suspension ». Autrement dit, le spectre AERI sait reconnaître et a reconnu du rayonnement émis par le CO2.

Vous dites « on ne sait pas à quelle(s) altitude(s) ont été émis ce rayonnement ». Si on considère que l’effet de serre n’existe pas dans les basses couches atmosphériques, ce rayonnement a forcément été émis à des altitudes supérieures à 80km (l’hétérosphère) où, selon vous, « la pression atmosphérique est suffisamment faible pour que le nombre de collisions soit réduit à environ 1000/s ».

Or, puisqu’il y a très peu voire pas de molécules de CO2 à une hauteur supérieure à 80km (les molécules de CO2 se concentrant surtout à la surface terrestre puisqu’elles sont 1.5 fois plus lourdes que l’air), comment expliquez-vous que, d’après le spectre AERI mentionné ci-dessus, il y a des rayonnement très précis émis par le CO2 à cette haute altitude ?

Si le CO2 n’est (pratiquement) pas présent à cette altitude, alors le rayonnement provient d’office des basses couches atmosphériques, ce qui prouve l’existence de l’effet de serre à cette altitude.

Je ne peux que reprendre la réponse donnée à de précédents intervenants à propos du rayonnement détecté au niveau du sol par certains appareils pointés vers le ciel : la nature et l’origine des spectres enregistrés sont encore mal comprises. L’attribuer à un effet de serre radiatif dans les basses couches atmosphériques serait non seulement contraire aux principes de la physique mais aussi au bon sens élémentaire car, s’il existait, pourquoi pointer un appareil vers le ciel pour le détecter plutôt que latéralement ? Je précise, d’autre part, que la teneur en CO2 dans l’atmosphère reste constante mais que l’intensité d’un rayonnement émis à une altitude supérieure à 80 km serait trop faible pour être décelable au niveau de la surface terrestre.

Merci pour la réponse. Mais pourquoi ne peut-on attribuer au CO2 la bande à 667 cm-1, qui correspond parfaitement, en position, en forme, et avec les bandes fines de rotation latérales, à une bande du CO2 ?

Je suis très embêté par cette bande, car je soutiens aussi qu’il ne peut y avoir de fluorescence du CO2 (ni de H2O d’ailleurs) à pression atmosphérique. Mais le fait est qu’on observe une bande… Si on avait absorption du signal de fluorescence de H2O (et pourquoi H2O pourrait fluorescer dans la basse atmosphère ?) on aurait un creux pas une bosse !

Oui, la radiance est en mW /m2.std.cm-1. Mais quand on intègre sur une bande de largeur 200 cm-1 et de hauteur environ 65 mW/m2.std.cm-1, on obtient bien environ 13 000 mW/m2.std, soit environ 13 W/m2. std.

En revanche je ne sais pas comparer au flux incident qui lui est souvent exprimé en W/m2.µm

Je n’ai rien à ajouter à mes précédents commentaires à propos de ce spectre présenté sans référence à une publication bien documentée. Si vous êtes intéressé au sujet vous trouverez beaucoup d’informations en tapant « downwelling radiation » dans votre navigateur internet.

Revenons aux fondamentaux. Nous vivons dans un air dont la température est en moyenne 288K. La physique nous apprend que tout corps dont la température est (nécessairement) supérieure au zéro absolu doit émettre un rayonnement. Appelons cela le rayonnement thermique.

Un des premiers physiciens à s’être penché vraiment sur ce rayonnement du point de vue de la physique statistique et de la mécanique quantique, c’est Albert Einstein, avec son papier de 1917, « Zur Quantentheorie der Strahlung ». Il y imagine un gaz dont les molécules sont caractérisées par des états quantiques. Les transitions entre ces états ont lieu par émission ou par absorption de photons. Il existe donc un gaz de photons qui « baigne » les molécules. Einstein va dans un premier temps envisager séparément les molécules et la gaz de photons. Concernant les molécules, il va supposer qu’il y a équilibre entre les absorptions et les émissions, et qu’on peut donc décrire la distribution des états des molécules par la formule de Boltzmann. Concernant le gaz de photons, il va aussi considérer qu’il est à l’équilibre, et qu’on peut donc le décrire par la formule de Planck. Ensuite, il va étudier les processus qui assurent le couplage entre le gaz de photons et les molécules. Les seuls processus qui étaient connus à l’époque était l’émission spontanée et l’absorption. Il va associer à chacun de ces 2 processus un coefficient qui permet de calculer leur probabilité. En combinant ces deux processus avec la distribution de Boltzmann, il trouve une incompatibilité avec la formule de Planck. Ce qui l’amène à introduire un troisième processus, qui est le pendant exact de l’absorption : l’émission stimulée. L’introduction de ce nouveau processus permet donc de redériver la formule de Planck à partir de la distribution de Boltzmann. L’émission stimulée est à la base du fonctionnement des lasers.

En résumé, il n’existe qu’un seul rayonnement, il n’y a pas lieu de distinguer un rayonnement thermique qui aurait des propriétés différentes du rayonnement de « florescence ». Et le spectre de ce rayonnement peut être discret, rien ne l’interdit. Dans le cas d’un gaz, ce spectre sera constitué de raies d’aborption dont les intensités seront données par la formule de Planck.

En ce qui concerne notre atmosphère, l’analyse spectrale du rayonnement de l’atmosphère (appelé « DLR » pour Downward Longwave Radiation), mesuré au sol, fait clairement apparaître les raies spectrales du CO2 et de la vapeur d’eau. On peut trouver ce type de spectre dans le livre de Grant Petty, « A first course in atmospheric radiation », à la page 219 de la deuxième édition. Si vous ne possédez pas ce livre, voici un lien où vous pourrez consulter un tel spectre : https://scienceofdoom.com/2009/11/28/co2-an-insignificant-trace-gas-part-one/ (à la figure légendée « Fig. 3. Spectrum of zenith atmospheric… »). Une analyse spectrale n’est même pas nécessaire pour démontrer l’existence du « back radiation » de l’atmosphère, un simple pyrgéomètre suffit pour mesurer les quelques centaines de Watt par mètre carré de ce rayonnement. Sans la présence de ces gaz qui ont la capacité d’absorber le rayonnement infrarouge de la Terre via les modes roto-vibrationnels de leurs molécules, notre air serait incroyablement froid. L’effet de serre radiatif fait partie de ces évidences que nous avons sous le nez en permanence, à telle enseigne que nous finissons par ne plus réaliser qu’ils existent.

Comme vous le rappelez l’article d’Einstein auquel vous vous référez concerne le rayonnement thermique. Il fournit une interprétation rationnelle de la formule « semi-empirique » proposée par Planck, dans un acte de désespoir comme il l’avait reconnu lui-même avec humour. Cet article ne concerne PAS les transitions entre niveaux d’énergie interne des molécules pouvant donner lieu à de la fluorescence ou à de la phosphorescence. Les caractéristiques bien distinctes des deux types de rayonnement, notamment l’influence de la température, sont rappelées dans les paragraphes 1.1 et 1.2 de ma note.

Un simple pyrgéomètre permet, comme vous le dites, de mesurer un flux radiatif infrarouge, ce qui n’est en aucune manière une preuve de l’existence d’une « back radiation » attribuable à un effet de serre. Il y a déjà eu un large débat à ce sujet (voir notamment Claes Johnson on Mathematics and Science: Measuring Downwelling Longwave Radiation DLR?). Les pyrgéomètres sont couramment utilisés pour mettre en évidence les pertes thermiques dans les habitations. Quant à l’effet de serre radiatif, il devrait se manifester au voisinage de la surface terrestre où un simple spectromètre pourrait aisément le détecter, ce qui n’a jamais été fait.

Est-ce que ce n’est pas ce qui a été mesuré dans Measurements of the downward longwave radiation spectrum over the Antarctic plateau and comparisons with a line-by-line radiative transfer model for clear skies, Walden et al, Journal of Geophysical Research (1998) ?(https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/97JD02433)

Votre question n’est pas claire et je n’ai pas accès à la référence citée. En pointant vers le ciel un interféromètre, différents auteurs ont mesuré un rayonnement infrarouge dans un domaine spectral assez limité et avec une faible résolution. On ne sait à quelle(s) altitude(s) il a été émis mais il semble qu’il soit essentiellement dû à la fluorescence rotationnelle et vibrationnelle de la vapeur d’eau en accord avec le paragraphe 4.3 de ma note et avec les références citées.

Il y a un lien vers le PDF complet dans la page que je référence. Voici le lien direct vers le PDF mais je ne suis jamais sûr que cela fonctionne correctement: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/97JD02433

Ils comparent des observations faites en Antarctique (pour diminuer le bruit généré par la vapeur d’eau) avec un calcul théorique du rayonnement attendu. Ils incluent dans ce calcul un rayonnement pour le CO2 et ils observent effectivement un rayonnement dans la bande 14-16µm.

Merci pour la nouvelle référence à un article que j’ai maintenant pu consulter. Un autre intervenant m’avait communiqué précédemment une référence plus récente qui n’est pas en contradiction avec la votre mais donne un spectre plus complet car obtenu dans d’autres conditions : https://www.ssec.wisc.edu/aeri/ (AERI = Atmospheric Emitted Radiance Interferometer). Diverses publications font état d’une « downwelling radiation » ou « downward long wave radiation » détectée au niveau du sol par certains appareils pointés vers le ciel mais la nature et l’origine des spectres enregistrés sont encore mal comprises. Il est surprenant, en effet, qu’une émission provenant de couches supérieures de la troposphère parvienne au niveau du sol sans être absorbée par le CO2 ou la vapeur d’eau (absente dans votre référence) des couches inférieures dont l’absorption est saturée sur quelques dizaines de mètres. Il semble, dès lors, que le phénomène observé ne justifie en rien un effet de serre radiatif.

Merci et félicitations pour cet article très complet et très précis Professeur. C’est la première fois que le problème de l’évacuation des 240 W m-2 par rayonnement IR est abordé et expliqué.

Dans des commentaires à propos d’un autre article, vous disiez qu’il était difficile de mettre en place un protocole d’expérimentation pour prouver quelque chose qui n’existait pas, à savoir l’effet de à caractère radiatif. Dans ce cas ci, serait il possible de simuler et de quantifier en laboratoire l’émission de rayonnement IR lors du passage d’états metastables de l’ H2O en états stables?

Merci pour votre commentaire qui met l’accent sur le problème fondamental posé par le bilan énergétique du système Terre-atmosphère : par quel mécanisme 240 W/m2 peuvent ils être évacués vers l’espace sous forme de rayonnement. L’opinion généralement admise est que dans chaque couche atmosphérique les « GES » absorbent le rayonnement thermique de la Terre ou du Soleil en fonction de leur concentration locale et de leurs coefficients d’absorption spécifiques (loi de Beer-Lambert). Ils le réémettraient ensuite sous forme de fluorescence avec une intensité fonction de la température (qui dépend de l’altitude d’émission) à la puissance quatre (relation de Stefan-Boltzmann). Ce mécanisme n’est pas compatible avec les principes de physique rappelés dans l’introduction de ma note. Il ne tient pas compte notamment du mécanisme prépondérant de désactivation par collisions des états excités de vibration-rotation dans la troposphère, ni du fait que les rendements quantiques de fluorescence ne varient pas en T^4. Le mécanisme que je propose est en accord avec des observations déjà faites lors de la condensation de vapeur d’eau sursaturée (références citées) mais il devrait être confirmé par des expériences plus systématiques, comme ce devrait être le cas pour toute hypothèse nouvelle.

J’ai lu votre article avec intérêt et plusieurs fois pour bien m’imprégner de la base du réchauffement climatique. Toutefois en tant que thermicien j’entrevois une autre porte basée sur le bilan thermodynamique de la Terre. Comme tout le monde le sait l’empreinte de l’homme est certain mais on oublie que la vapeur d’eau contenue dans atmosphère est le fruit de l’évaporation de l’eau liquide soit naturellement lors des échanges dus aux rayonnements solaires (effet de serre naturel) auquel il faut rajouter l’évaporation due aux activités humaines (c’est un des résidus de combustion de tous genres) mai c’est aussi l’empreinte due au déversement des calories de ce qu’on appelle les cycles thermiques de toutes nos centrales à travers le monde (conventionnelles et nucléaires) lesquelles rejettent entre 45% et 75% sous forme de cette « chaleur » dont il n’est pas possible de se défaire. L’énergie thermique est très perverse car elle chauffe l’atmosphère sous forme d’un couvercle façon « cocotte-minute » les milliards de tonnes d’eau dans l’atmosphère non négligeable en quantité soit environ 1,5% de la masse totale de l’atmosphère contre environ 0,05% pour le CO2. De plus cette vapeur d’eau a une capacité thermique massique de 2010 J/kg°K contre 650 pour le CO2 soit en arrondi un réservoir thermique 100 fois plus important que le fameux CO2 ……je ne vous dis pas comment se débarrasser d’autant de calories car je ne sais pas refroidir l’atmosphère de manière simple. Tous les combustibles actuels et même le nucléaire conduisent à notre perte…avez-vous une solution miracle?

La vapeur d’eau est le principal gaz non permanent (susceptible d’un changement d’état) dans l’atmosphère terrestre. On estime sa teneur à 12. 10^15 kg mais elle ne représente que 0,001 % de l’eau disponible sur Terre. Elle provient essentiellement de l’évaporation de l’eau des océans, lacs et cours d’eau et de la sublimation de la neige et de la glace. La contribution des activités humaines à la production de vapeur d’eau est négligeable. La vapeur d’eau atmosphérique ne peut en aucune manière réchauffer la surface terrestre. Au contraire, en se formant par évaporation de l’eau superficielle elle contribue à son refroidissement. Cependant, en se condensant elle peut réchauffer l’atmosphère et, à une altitude donnée, la température de l’air humide est toujours supérieure à celle de l’air sec. La présence de vapeur d’eau dans l’atmosphère contribue au bilan énergétique de la Terre en permettant l’évacuation vers l’espace de l’énergie reçue du Soleil. Comme expliqué au paragraphe 4.3 de ma note 9 % de l’énergie évacuée sous forme de rayonnement proviennent directement de la surface terrestre et 91 % de l’émission de fluorescence associée à la condensation au sommet de la troposphère de la vapeur d’eau sursaturée.

Bonjour Professeur,

Une explication de l’effet de serre, selon le CNRS, est disponible ici:

http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/39839

Les auteurs sont d’accord sur l’effet de saturation du CO2 mais au paragraphe « La notion d’altitude d’émission » explique que , je cite :

« Le mécanisme est le suivant: dans ces domaines de longueur d’onde, le rayonne-ment émis par la surface de la Terre est totalement absorbé par les basses couches de l’atmosphère. Celles-ci émettent leur propre rayonnement dans toutes les directions vers la surface et vers l’espace et ainsi de suite de proche en proche, en montant en altitude ».

Si je comprend bien vos explications, ce rayonnement propre n’aurait jamais été mis en évidence expérimentalement et ne serait pas compatible de la physique.

Cordialement

V. Derome

Vous avez parfaitement compris que mon explication n’est pas conforme au modèle du CNRS que vous citez. A toutes les altitudes dans la troposphère les molécules (CO2, H2O ou autres) ayant absorbé une fraction du rayonnement thermique de la Terre ou du Soleil se désactivent par collisions (plusieurs milliards par seconde) avec les molécules environnantes (principalement N2 et O2) sans émettre un rayonnement de fluorescence qui n’a été mis en évidence, dans le cas du CO2, qu’à des altitudes de 90-100 km lorsque la fréquence des chocs intermoléculaires est réduite à environ 1000/s (voir : http://www.science-climat-energie.be/2019/02/14/le-rechauffement-climatique-dorigine-anthropique/ et références citées). A cette altitude il n’y a évidemment plus trace de vapeur d’eau.

Merci pour votre réponse.

Etes vous le seul professeur d’université (actif ou émérite) à signaler cette erreur de modélisation des climatologues ?

Pouvez-vous citer d’autres publications partageant votre analyse ?

Cordialement,

V. Derome

Certainement pas ! Il existe une multitude d’auteurs qui rejettent l’hypothèse de l’effet de serre radiatif servant de base à la théorie du réchauffement (devenu changement puis dérèglement) climatique d’origine anthropique. Il est impossible de vous faire une liste même exemplative mais vous pouvez consulter le site : http://www.wikiberal.org/wiki/Liste_de_scientifiques_sceptiques_sur_le_réchauffement_climatique. Je ne citerai que le professeur François Gervais de l’université de Tours qui écrit notamment dans International Journal of Modern Physics B Vol. 28, No. 13 (2014) 1450095 (20 pages) : « CO2 molecules can exchange heat with neighbouring air molecules 1.3 10^10 times per second by collision processes ».

François Gervais a aussi écrit plusieurs livres de vulgarisation sur le climat tels que « Merci au CO2 » et « L’innocence du carbone ». En me limitant à la langue française, je vous recommande également les livres de Christian Gerondeau dont notamment « Le CO2 est bon pour la planète ». Ces ouvrages sont disponibles en livres de poche.

Bonjour Professeur,

Je pensais plutôt à des sources décrivant l’impossibilité de la fluorescence du CO2 dans les basses couches de l’atmosphère à la suite des collisions trop nombreuses entre les molécules.

A part dans vos papiers, je ne trouve que des auteurs qui affirment qu’elle a lieu.

Bien à vous,

V. Derome

Je ne reviendrai pas sur les réponses déjà fournies à vos précédents commentaires. Je rappellerai seulement que certains scientifiques admettent l’hypothèse de l’effet de serre radiatif alors que beaucoup d’autres, dont moi, la rejettent. Dans tout débat scientifique l’important n’est PAS de connaître le nombre de partisans et d’adversaires d’une hypothèse mais de juger de la pertinence des arguments présentés par les uns et les autres et de la concordance avec les faits expérimentaux. Comme vous le savez la notion de consensus n’a aucune signification dans le domaine scientifique J’ai exposé mes arguments le plus clairement possible dans plusieurs notes publiées sur le site SCE. Si mes explications ne vous ont pas convaincu je le regrette mais je n’ai rien à ajouter pour le moment.

Bonjour Professeur,

Je suis d’accord qu’un consensus ne vaut pas science. Je préfère les expériences reproductibles par tous et à tout moment pour valider une théorie.

C’est bien pourquoi je m’intéresse à votre explication sur l’impossibilité de la fluorescence du C02 dans les basses couches de l’atmosphère suite à, si j’ai bien compris, une constante de temps pour le passage de l’état « vibration » (V*) à celui d’émission d’une onde v + Lambda, supérieure au temps nécessaire pour une diffusion de l’énergie par collision.

C’est sur ce point que je cherchais plus de références documentaires.