par Prof. émérite Alain Préat, Université Libre de Bruxelles

Les fluctuations de températures terrestres sont la règle depuis au moins 540 millions d’années/ Fluctuations in global temperatures have been the rule for at least 540 million years (English version, following the French version).

Scotese et al. (2021) ont publié une remarquable étude sur l’évolution des températures terrestres au cours des 540 derniers millions d’années (Ma), soit la totalité des temps phanérozoïques (la limite Précambrien/Cambrien a été fixée en août 2023 à 538,8 Ma (à ± 0.2 Ma) sur base des règles chronostratigraphiques internationales).

Il n’est pas possible de discuter de cet article de 127 pages fort complet et richement illustré. Cet article peu connu hors de la sphère des géologues mérite l’attention d’un large public, car il montre ce que nous avions déjà ici à SCE rapporté (par exemple SCE, 2021), à savoir que la température à toujours fluctué sur Terre (SCE, 2023), que la notion de climat ‘réglé ou dérèglé’ n’a aucun sens, et qu’à l’inverse les fluctuations des températures sont la règle, avec souvent des amplitudes très fortes (bien plus fortes que les actuelles) comme par exemple au cours du Pléistocène (SCE, 2020). Enfin il est important de noter que la température actuelle est parmi les plus basses dans l’histoire phanérozoïque de la Terre.

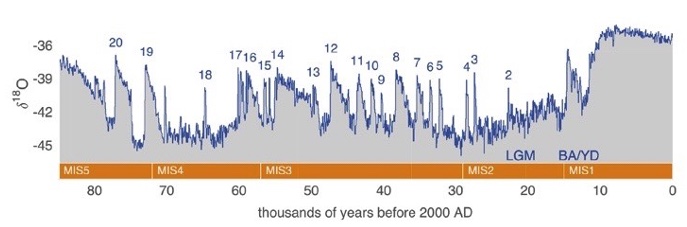

Cycles de Dansgaard-Oeschger enregistrant de très fortes fluctuations de températures en des temps très courts. Dansgaard-Oeschger cycles with very large fluctuations in temperature over very short periods, Figure 2 in SCE, 2020.

Comme mentionné ci-dessus il n’est pas question de discuter cet article dense, les lecteurs intéressés pourront le lire et se rendre compte de la méthodologie, des arguments pour les interprétations et les conclusions.

Je donnerai ici le résumé de cet article traduit en français et le complèterai par les trois graphiques synthétiques (Figures 1, 2 et 3) les plus importants donnant l’évolution de la température au cours du Phanérozoïque. J’ai ensuite fusionné les trois graphiques pour présenter une vision globale depuis le Cambrien jusqu’ à aujourd’hui (Figure 4). J’ai également considéré une quatrième figure (= Figure 5 ici) des auteurs qui souligne les périodes géologiques majeures concernées par ces fluctuations.

Il n’est pas non plus question de discuter ici de la notion de température moyenne globale, qui est encore bien plus délicate en ce qui concerne les temps anciens. Cette notion a été abordée plusieurs fois dans des articles de SCE (ici, ici et ici).

En conclusion, oui la température varie à différentes échelles de temps, même courtes comme le montre le Pléistocène. Pour la majorité des périodes, les variations sont la règle, les recherches futures vont en préciser les fréquences à mesure que la précision temporelle s’améliorera. N’oublions pas que le géologue se ‘bat’ avec des échelles de temps qu’il doit sans cesse améliorer, les résolutions temporelles devenant de plus en plus mauvaises ou peu satisfaisantes avec l’ancienneté des séries : aujourd’hui une année est vite identifiée dans les fluctuations récentes, ce sont des dizaines ou centaines d’années au Pléistocène, ensuite des dizaines de milliers, des centaines de milliers et parfois des millions d’années pour les séries de plus en plus anciennes, pour lesquelles des cycles courts sont difficilement à mettre en évidence, bien qu’ils aient surement existé. Comme on dit : ‘la cyclicité à court terme est noyée dans le bruit de fond’…. et de nombreuses proxies ont été ‘effacées’, c’est-à-dire perdues suite à l’action de nombreux processus géologiques. Néanmoins grâce à de nombreuses nouvelles proxies disponibles et à l’utilisation de traitements mathématiques (série de Fourrier…) adéquats, la situation s’améliore significativement.

Scotese et al. (2021) discutent de l’origine des fluctuations de températures aux différentes échelles (long terme >50 Ma, moyen terme 10-20 Ma, court terme <10 Ma) et reconnaissent 24 chrono-périodes (ou ‘intervalles chauds et froids’). Parmi les (très) nombreux paramètres impliqués, les auteurs privilégient dans certains intervalles la teneur atmosphérique en CO2 (notamment pour la période actuelle) comme facteur majeur pilotant la température. Comme souvent mentionné dans SCE ce facteur s’il intervient ne peut qu’être négligeable. A nouveau le but visé ici est de présenter les courbes qui montrent notamment qu’un climat réglé n’a pas de sens et non une discussion particulière sur le CO2. Notons que d’autres auteurs, comme souligné dans l’article de Scotese et al. (2021), rapportent des amplitudes plus fortes de variations de la température (surtout sur base des isotopes de l’oxygène), mais le schéma général reste le même.

Voici ci-dessous le résumé des auteurs

« Cette étude fournit une estimation complète et quantitative de l’évolution des températures mondiales au cours des 540 derniers millions d’années. Elle combine des mesures de paléotempératures déterminées à partir d’isotopes de l’oxygène avec des informations plus générales obtenues à partir de l’évolution de la distribution des indicateurs lithologiques du climat, tels que les charbons, les évaporites, les calcaires, les récifs et les gisements de bauxite. La répartition passée des tillites, des dropstones et des glendonites a permis de cartographier l’apparition et la disparition des grandes calottes polaires de la Terre. Le modèle de température globale présenté ici comprend des estimations des températures tempérées globales moyennes (GAT), des températures tropicales changeantes (∆T° tropical), des températures des océans profonds et des températures polaires. Bien que similaire, à de nombreux égards, à l’histoire des températures déduite directement de l’étude des isotopes de l’oxygène, notre modèle ne prédit pas les températures extrêmement élevées du Paléozoïque précoce résultant des études isotopiques. L’histoire des changements globaux de température au cours du Phanérozoïque a été résumée dans une « échelle de temps-paléotempérature » qui subdivise les nombreux événements climatiques passés en 8 modes climatiques majeurs, chaque mode climatique est composé de 3-4 paires d’épisodes de réchauffement et de refroidissement (chronotemps). Un récit détaillé décrit comment ces événements passés de température ont été affectés par des processus géologiques tels que l’éruption de grandes provinces ignées (LIPS) (réchauffement) et les impacts de bolides (refroidissement). Le modèle de paléotempérature présenté ici permet d’approfondir la compréhension de l’évolution des températures dans le passé. En décrivant quantitativement le schéma de l’évolution des paléotempératures au fil du temps, nous pourrions obtenir des informations importantes sur l’histoire du système terrestre et les causes fondamentales du changement climatique à l’échelle des temps géologiques. Ces connaissances peuvent nous aider à mieux comprendre les problèmes et les défis auxquels nous sommes confrontés en raison du réchauffement climatique à venir ».

Ci-dessous les figures majeures de l’évolution de la température moyenne globale en fonction de l’échelle chronostratigraphique internationale.

Figure 1. Echelle des températures pour le Paléozoïque. En blanc = intervalles chauds, en noir = intervalles froids. Ligne noire pleine = température moyenne globale, lorsque <18°C = présence de grandes calottes glaciaires, >18°C absence de grandes calottes glaciaires, lignes irrégulières gris clair (en ‘yoyo’) = représentation schématique de plus de 50 cycles glaciaire/interglaciaire au Permo-Carbonifère. Échelle des temps géologiques : charte internationale chronostratigraphique v2020/01 (nb dernière version ici). Pour les abréviations, se reporter au Tableau 3 des auteurs, Scotese et al. (2021).

Figure 1: Paleozoic temperature scale. White = warm intervals, black = cold intervals. Solid black line = global mean temperature, where <18°C = presence of large ice caps, >18°C absence of large ice caps, irregular light grey lines (‘yo-yo’ pattern) = schematic representation of more than 50 glacial/interglacial cycles in the Permo-Carboniferous. Geological time scale: international chronostratigraphic charter v2020/01 (latest version here). For abbreviations, see Table 3 by the authors, Scotese et al. (2021).

Figure 2. Echelle des températures pour le Mésozoïque. En blanc = intervalles chauds, en noir = intervalles froids. Ligne noire pleine = température moyenne globale, lorsque <18°C = présence de grandes calottes glaciaires, >18°C absence de grandes calottes glaciaires. Échelle des temps géologiques : charte internationale chronostratigraphique v2020/01 (nb dernière version ici).Pour les abréviations, se reporter au Tableau 3 des auteurs, Scotese et al. (2021).

Figure 2: Temperature scale for the Mesozoic. White = warm intervals, black = cold intervals. Solid black line = global mean temperature, where <18°C = presence of large ice caps, >18°C absence of large ice caps. Geological time scale: international chronostratigraphic charter v2020/01 (nb latest version here) For abbreviations, see Table 3 by the authors, Scotese et al. (2021).

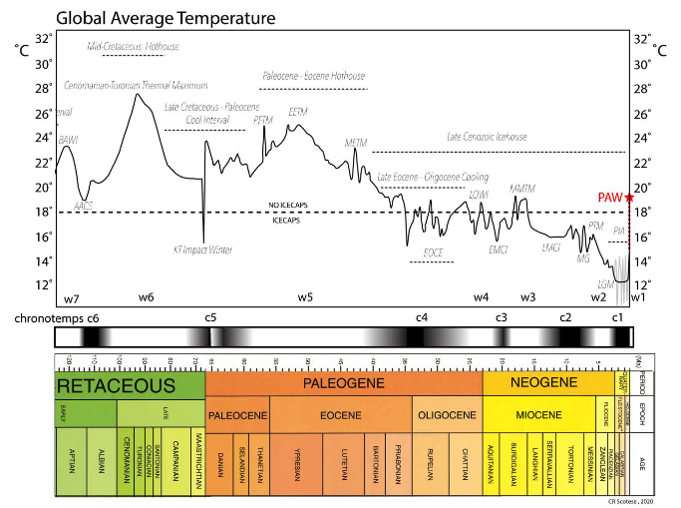

Figure 3. Echelle des températures pour le Cénozoïque. En blanc = intervalles chauds, en noir = intervalles froids. Ligne noire pleine = température moyenne globale, lorsque <18°C = présence de grandes calottes glaciaires, >18°C absence de grandes calottes glaciaires, lignes irrégulières gris clair (en ‘yoyo’) = représentation schématique de plus de 50 cycles glaciaire/interglaciaire au Plio-Pléistocène. Échelle des temps géologiques : charte internationale chronostratigraphique v2020/01 (nb dernière version ici) .Pour les abréviations, se reporter au Tableau 3 des auteurs. La température actuelle lors de la publication de l’article de Scotese et al. 2021 est de 14,5°C. Nb : PAW (19,5 °C, en rouge = Post Anthropogenic Warming) est la température ‘post-réchauffement actuel’ reprise par les auteurs à partir du GIEC. Ce point n’est pas l’objet du présent article (SCE).

Figure 3: Temperature scale for the Cenozoic. White = warm intervals, black = cold intervals. Solid black line = global mean temperature, where <18°C = presence of large ice caps, >18°C absence of large ice caps, irregular light grey lines (‘yo-yo’ pattern) = schematic representation of more than 50 glacial/interglacial cycles in the Plio-Pleistocene. Geological time scale: international chronostratigraphic charter v2020/01 (nb latest version here) For abbreviations, please refer to the authors’ Table 3.The current temperature at the time of publication of the article by Scotese et al. 2021 is 14.5°C. Nb: PAW (19.5°C, in red = Post Anthropogenic Warming) is the ‘post current warming’ temperature taken by the authors from the IPCC. This point is not the subject of this article (SCE).

Figure 4. Assemblage des figures 1, 2 et 3 donnant l’évolution de la température moyenne globale pour les 540 derniers millions d’années (Phanérozoïque).

Figure 4: Assembling of figures 1, 2 and 3, showing changes in global mean temperature over the last 540 million years (Phanerozoic).

Figure 5. Grandes périodes géologiques de fluctuations de la température moyenne globale au Phanérozoïque. PAW (en rouge) comme dans figure 3. En considérant les données du GIEC les auteurs estiment que la température moyenne globale de la Terre sera comprise entre 16,5°C et 19,5°C après le réchauffement actuel, de sorte que la Terre ne sera jamais aussi chaude que lors des périodes très chaudes qu’elle a connues (cfr. les boîtes ou rectangles rose foncé de la figure). L’intervalle ‘froid’ (échelle géologique) Eocène tardif – Miocène est celui qui semble le mieux correspondre à la situation future. La température moyenne globale maximale qui pourrait être atteinte lors du réchauffement actuel serait de 20,5° C (basée sur l’hypothèse de l’effet de serre du GIEC in Scotese et al. 2021).

Figure 5: Major geological periods of global mean temperature fluctuations in the Phanerozoic. PAW (in red) as in Figure 3. Based on IPCC data, the authors estimate that the Earth’s global mean temperature will be between 16.5°C and 19.5°C after the current warming, meaning that the Earth will never be as warm as it was during the very warm periods it experienced (see the dark pink boxes or rectangles in the figure). The ‘cold’ (geological scale) Late Eocene – Miocene interval is the one that seems to correspond best to the future situation. The maximum average global temperature that could be reached during the current warming would be 20.5°C (based on the IPCC greenhouse effect hypothesis in Scotese et al. 2021).

CONCLUSION

La conclusion est simple :

Il n’y a pas de dérèglement climatique, les fluctuations sont la règle. La géologie est explicite sur ce point… Pourtant malgré cette évidence, il n’est pas un jour où un média, un politique, parfois même un scientifique nous parlent de dérèglement.

Restons objectif, honnête et ne propageons pas n’importe quoi.

L’alarmisme n’est pas de mise, notre période est bien loin de tout épisode vraiment chaud que la Terre a connu. En considérant les données du GIEC les auteurs estiment que la température moyenne globale de la Terre sera comprise entre 16,5°C et 19,5°C après le réchauffement actuel, de sorte que la Terre ne sera jamais aussi chaude que lors des périodes très chaudes qu’elle a connues. L’intervalle ‘froid’ (échelle géologique) Eocène tardif – Miocène est celui qui semble le mieux correspondre à la situation future.

Global Weirding, which one?

(nb Figures 1-5, see above)

Scotese et al. (2021) have published a remarkable study of the evolution of terrestrial temperatures over the last 540 million years (Ma), i.e. the whole of Phanerozoic time (the Precambrian/Cambrian boundary was set in August 2023 at 538.8 Ma (± 0.2 Ma) based on international chronostratigraphic rules).

It is not possible to discuss this very complete and richly illustrated 127-page article. This article, which is little known outside the sphere of geologists, deserves the attention of a wide audience, because it shows what we have already reported here at SCE (e.g. SCE, 2021), namely that temperature has always fluctuated on Earth (SCE, 2023), that the notion of a ‘regulated or deregulated’ climate is meaningless, and that on the contrary, temperature fluctuations are the rule, often with very large amplitudes (much larger than the current ones), as was the case during the Pleistocene (SCE, 2020). Finally, it is important to note that the current temperature is one of the lowest in the Earth’s Phanerozoic history.

As mentioned above, there is no question of discussing this dense article. Interested readers can read it and see for themselves the methodology, the arguments for interpretation and the conclusions.

I will give here the summary of this article with the three most important synthetic graphs (Figures 1, 2 and 3) showing the evolution of temperature during the Phanerozoic. I then merged the three graphs to present a global view from the Cambrian to the present day (Figure 4). I have also considered a fourth figure (= Figure 5 here) by the authors, which highlights the major geological periods affected by these fluctuations.

Nor is there any question here of discussing the notion of global average temperature, which is even more delicate when it comes to ancient times. This notion has been discussed several times in SCE articles (here, here and here).

In conclusion, yes, temperature varies on different timescales, even short ones, as shown by the Pleistocene. For most periods, variations are also the rule, and future research will clarify the frequencies as temporal precision improves. Let’s not forget that geologists have to ‘fight’ with time scales that are constantly being improved, as temporal resolution becomes increasingly poor or unsatisfactory with the age of the series: today, one year is quickly identified in recent fluctuations, then tens or hundreds of years in the Pleistocene, then tens of thousands, hundreds of thousands and sometimes millions of years for the oldest series, for which short cycles are difficult to identify, although they certainly existed. As the saying goes: ‘short-term cyclicity is drowned out by background noise’…. and many proxies have been ‘erased’, i.e. lost. However, thanks to the many new proxies now available and the use of appropriate mathematical processes (Fourier series, etc.), the situation is improving significantly.

Scotese et al (2021) discuss the origin of temperature fluctuations on different scales (long term >50 Ma, medium term 10-20 Ma, short term <10 Ma) and identify 24 chrono-periods (or ‘warm and cold intervals’). Among the (very) many parameters involved, the authors give priority to atmospheric CO2 content in certain intervals (particularly for the current period) as the major factor driving temperature. As is often mentioned in SCE, this factor, if it comes into play, can only be negligible. Once again, the aim here is to present curves that show that a regulated climate is meaningless, rather than a specific discussion of CO2. It should be noted that other authors, as highlighted in the article by Scotese et al (2021), report greater amplitudes of temperature variation (especially based on oxygen isotopes), but the general pattern remains the same.

Here is the authors’ summary

“This study provides a comprehensive and quantitative estimate of how global temperatures have changed during the last 540 million years. It combines paleotemperature measurements determined from oxygen isotopes with broader insights obtained from the changing distribution of lithologic indicators of climate, such as coals, evaporites, calcretes, reefs, and bauxite deposits. The waxing and waning of the Earth’s great polar icecaps have been mapped using the past distribution of tillites, dropstones, and glendonites. The global temperature model presented here includes estimates of average global temperate (GAT), changing tropical temperatures (∆T° tropical), deep ocean temperatures, and polar temperatures. Though similar, in many respects, to the temperature history deduced directly from the study of oxygen isotopes, our model does not predict the extreme high temperatures for the Early Paleozoic required by isotopic investigations. The history of global changes in temperature during the Phanerozoic has been summarized in a “paleotemperature timescale” that subdivides the many past climatic events into 8 major climate modes; each climate mode is made up of 3-4 pairs of warming and cooling episodes (chronotemps). A detailed narrative describes how these past temperature events have been affected by geological processes such as the eruption of Large Igneous Provinces (LIPS) (warming) and bolide impacts (cooling). The paleotemperature model presented here allows for a deeper understanding of the interconnected geologic, tectonic, paleoclimatic, paleoceanographic, and evolutionary events that have shaped our planet, and we make explicit predictions about the Earth’s past temperature that can be tested and evaluated. By quantitatively describing the pattern of paleotemperature change through time, we may be able to gain important insights into the history of the Earth System and the fundamental causes of climate change on geological timescales. These insights can help us better understand the problems and challenges that we face because of Future Global Warming”.

Above are the main figures showing the evolution of the global mean temperature as a function of the international chronostratigraphic scale.

CONCLUSION

The conclusion is simple:

There is no climate ‘change’disruption’, fluctuation is the rule. Geology is explicit on this point… However, despite this obvious fact, not a day goes by when the media, a politician or even a scientist talks to us about climate change.

Let’s remain objective and honest and not spread nonsense.

There’s no need for alarmism, as we’re a long way from any hot episode the Earth has ever experienced. Based on IPCC data, the authors estimate that the Earth’s global mean temperature will be between 16.5°C and 19.5°C after the current warming, meaning that the Earth will never be as warm as it was during the very warm periods it experienced. The ‘cold’ (geological scale) Late Eocene – Miocene interval is the one that seems to correspond best to the future situation.

Merci de nous avoir résumé ces constats, posés là sur une « échelle géologique » du temps terrestre long… et celui du système solaire d’alors et de toujours.

Des faits et leurs graphiques, faut-il le redire, qui dépassent l’entendement de beaucoup de citoyens (et certainement de leurs gouvernants mondiaux, dont ceux de l’ONU passablement manoeuvrés par les mondialistes RCA du GIEC) !

En passant du coq à l’âne, il me sourit de vous proposer un autre constat (*), celui-ci assez probatoire de « variations paradoxales de la température ». Il est bien sûr exemplifié ici à l’échelle micro-temporelle d’une « année météo 2024 » et sur une géographie réduite au seul Hexagone des Lumières…

Soit des paradoxes dont les organes GIEC et une ‘météo-climatologue’ de Météo-France tenteront d’expliquer en dires simplifiés pour des lecteurs « péquenots urbanisés » que cela tiendrait au RCA (A pour anthropique)…

ARTICLE : « « Météo: pourquoi 2024 a été l’année la moins ensoleillée depuis trente ans en France » » (par Anne-Laure Frémont – Publié le 8 janvier 2025)

[[ Qui empêche cet ensoleillement ? Les nuages et le brouillard !!!

… S’ils ont caché le soleil, les nuages ont en revanche eu pour effet d’éviter des températures minimales trop basses. « Davantage de nuages signifie certes moins de rayonnement, mais aussi plus d’effet de serre », note la climatologue, … ]]

(La boucle se bouclerait-elle ainsi ?).

Bien tiens ! Voici écartée toute autre causalité sous-jacente ?

Á la décharge de la météorologue et sa journaliste, ELLES publient quand même un graphique météo historique : « Anomalies d’ensoleillement » d’abscisse 1950-2024, et d’ordonnées +15-15 %.

Tiens donc, ça fluctue encore et toujours ?

Ben oui, la nature reprend toujours le dessus, même sans/avec le GIEC.

(*) Source = Figaro Magazine du 28 février 2025 p.22 (version papier, achetée en librairie), ou via Internet (pour les éventuels abonnés…) = https://www.lefigaro.fr/sciences/meteo-2024-annee-la-moins-ensoleillee-depuis-trente-ans-en-france-20250108

Merci Monsieur Simon,

Cet article me semble plus du remplissage de page de la part d’une personne qui tourne en rond. Bref on enfonce des portes ouvertes. Quand je lis ceci …

« Les années qui viennent sont-elles de plus en plus condamnées à connaître le même sort que 2024 ? « On ne voit pas de tendance à long terme et le lien avec le réchauffement climatique serait extrêmement complexe à établir », estime Christine Berne. Car certes, la hausse des températures à l’échelle planétaire augmente la capacité de l’atmosphère à contenir de la vapeur d’eau, propice à la formation nuages. « Mais nous n’avons pas assez de recul sur les mesures satellitaires pour vraiment avoir des statistiques permettant d’établir ou non un tel lien. »

.. je me demande où est la science ? Qu’apprend-on réellement ? Tout le monde peut faire ce genre d’hypothèses, en plus à l’échelle locale !

Puisque l’auteure parle de vapeur d’eau, élargissons le sujet, et dans cette optique elle aurait pu mentionner et discuter ce point dans le cas de la récente éruption (2022) du Hunga Tonga. De nombreux articles détaillés ont été consacrés au sujet ? Ici une bonne introduction.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Éruption_du_Hunga_Tonga_en_2022

Notons que l’auteure ne fait aucune mention du CO2… malgré son omniprésence dans les discours médiatiques… Pourquoi?

Très bon article ; j’espère que la paléoclimatologie fera réfléchir certains possédés de l’effet de serre

merci Monsieur Sommer, la géologie est factuelle, bien loin des modèles si peu contrôlables ou si peu fiables.

Certes il y a eu des périodes plus chaudes, mais peut-être trop chaudes pour que ce soit habitable. Ceci étant dit on voit que l’homme de Cromagnon (notre espèce) a vécu une période plus froide de -50000 à -10000 avec à la clé de grandes difficultés pour sa survie. Réjouissons-nous que depuis 10000 ans le climat se soit réchauffé et qu’il a permis d’aboutir à notre niveau de civilisation. Grâce à cet article on s’aperçoit que le petit réchauffement actuel, au demeurant faible au regard de la moyenne des 10000 dernières années, n’est qu’un détail climatique infime, et non une catastrophe éructée par des abrutis depuis des années. Et pourtant même avant l’événement ayant entraîné l’épisode du Dryas Récent, une civilisation humaine planétaire s’est développée aux bords des mers alors à un niveau bien inférieur au niveau actuel à cause des glaciers qui envahissaient l’hémisphère Nord. Mais ceci est une autre histoire…

Vous avez raison, Homo sapiens n’est pas à sa première ‘crise climatique’!`Pour rappel SCE a publié en 2022 :

https://www.science-climat-energie.be/2022/11/04/lodyssee-climatique-dhomo-sapiens/

« A l’heure du changement (ou dérèglement pour certains!) climatique actuel, il est grand temps de lire l’excellent livre d’Olivier Postel-Vinay, Sapiens et le climat, une histoire bien chahutée, consacré aux changements climatiques qu’a connu notre espèce depuis qu’Homo est devenu sapiens, c’est-à-dire depuis près de 233 000 ans ou 233 ka. Que nous apporte ce livre?

Il nous montre que notre espèce fut confrontée tout au long de son histoire et de son évolution à des changements climatiques brutaux de durées et intensités sans commune mesure avec ceux de notre époque » .

Zagros qui a dit

« » » » »Réjouissons-nous que depuis 10000 ans le climat se soit réchauffé et qu’il a permis d’aboutir à notre niveau de civilisation. » » » » »

Voir le graphique sur Wiki

Il y a 10 000 ans il faisait plus chaud et le Sahara était vert

https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimum_climatique_de_l%27Holoc%C3%A8ne#:~:text=Un%20optimum%20d'apr%C3%A8s%20les%20relev%C3%A9s,-L'existence%20d&text=L'optimum%20climatique%20de%20l'Holoc%C3%A8ne%20se%20manifeste%20par%20un,nord%20de%20la%20Sib%C3%A9rie%20centrale).

Je suis d’accord avec le fait que les variations de t° dans l’atmosphère soient indépendantes de la proportion de CO2 dans l’air. Cela m’étonne cependant toujours que les études sur le climat se résument à l’étude des températures de l’air, dans une planète où la présence de l’eau est majoritaire et présente le maximum de capacité d’accumuler de l’énergie. Donc, il faudrait faire ces études sur les quantités d’énergie et non sur les températures. On verrait sans doute mieux qu’une très petite variation du rayonnement solaire sur une planète avec 70% de sa surface en eau océanique provoque une accumulation d’énergie bien plus importante que dans l’atmosphère et donc que le CO2 n’y est pour rien.

Vous avez raison, une approche similaire a déjà été faite à partir des taux de réchauffement observés des océans:

https://www.nature.com/articles/nature09043

https://journals.ametsoc.org/view/journals/phoc/44/8/jpo-d-13-096.1.xml

L’écart (entre flux reçu et flux réémis) est évalué à 0,64W/m2 pour les 300 premiers mètres de profondeur, et limité à 0,2W/m2 à partir des mesures jusqu’aux profondeur abyssales. Comparé aux 240 W/m2 (ce que la Terre reçoit du Soleil en moyenne, albédo déduit) ces valeurs restent très faibles, de l’ordre de grandeur de la variabilité naturelle (in Gervais, 2025 :

https://www.fnac.com/a20906176/Francois-Gervais-Il-n-y-a-pas-d-apocalypse-climatique

L’article de Scotese est effectivement remarquable.

Mais je crois hélas que vous n’avez rien compris.

Car parler comme vous le faites des grandes fluctuations de température à travers les ages géologiques sans mentionner les causes, pour arriver a vos fins, est risible.

Toutes ces grandes variations au cours du Phanérozoique sont liées à 3 causes :

– la puissance lumineuse du soleil qui augmente de ~1% par 100 millions d’années.

– la tectonique des plaques qui joue de facon critique sur la circulation thermohaline et sur la capacité a créer des calottes glaciaires aux poles et donc modifier l’albédo.

– la concentration en CO2.

Si la terre ne fut pas une boule de glace en dehors de 1 ou 2 épisodes, malgré un soleil bien plus froid, c’est bien grace aux fortes concentrations en CO2. Et même les épisodes « boule de glace » correspondent très probablement à une chute du CO2.

Voir le paradoxe du jeune soleil faible.

Dans son article Scotese relève une 20aine d’occasion ou les variations de de CO2 ont entrainé une variation de temperature, les plus spectaculaires étant le Carbonifère et la fin du Permien.

Et franchement ces grandes variations … Ce qui nous intéresse c’est la stabilité globale dans laquelle notre civilisation s’est developpée, depuis la naissance de l’agriculture il y a 10000 ans.

Il n’y a rien qui explique la variation de température globale enregistrée depuis 100 ans.

Quel était le niveau des océans la dernière fois que le CO2 était au même niveau qu’aujourd’hui ?

Que se passera t’il sans glacier ou manteau neigeux pour régulariser les rivières.

La forêt francaise après avoir bien profité est en souffrance depuis 2010. Stress hydrique, pas les derniers 12 mois je vous le concède, hivers trip doux, période de dormance trop courte, parasites et ravageurs qui passent l’hiver bien trop facilement.

Au moins vous n’avez pas escamoté le mot final de Scotese :

« Ces connaissances peuvent nous aider à mieux comprendre les problèmes et les défis auxquels nous sommes confrontés en raison du réchauffement climatique à venir »

Nous sommes en route pour un autre 1,5 degré en plus d’ici la fin du siècle par rapport a aujourd’hui.

Ce sera un sacré DEFI.

Manifestement vous n’avez pas compris ou mal lu mon article. De quoi s’agit-il ? : du dérèglement et de rien d’autre. Vous n’avez pas un mot là-dessus, mais à la place une série de sujets envoyés pêle-mêle avec des affirmations de toutes sortes.

Vous n’avez donc pas prêté attention à cette phrase essentielle : « A nouveau le but visé ici est de présenter les courbes qui montrent notamment qu’un climat réglé n’a pas de sens et non une discussion particulière sur le CO2 » Pour en revenir au dérèglement je vous rappelle que le climat mondial obéit à des lois qualifées de ‘chaotiques’ au sens physique du terme. Elles rendent toutes prévisions impossibles et témoignent de l’inadéquation de parler de règlement climatique. Ainsi la géologie et la physique vont dans le même sens, et un climat réglé est une absurdité, même si vous n’avez pas prêté attention à ce point qui est pourtant le titre de l’article.

Je ne vais pas reprendre tous les sujets tous azimuths que vous mentionnez, ils sont hors contexte. Pour les processus géologiques que vous mentionnez, c’est bien plus complexe que les 4 causes que vous invoquez. Voyez ici :

https://www.science-climat-energie.be/2023/10/13/les-origines-des-changements-climatiques/

Vous y verrez aussi que le CO2 n’est pas responsable des variations de température, également ici, avec d’autres auteurs :

https://www.science-climat-energie.be/2020/05/15/le-giec-lhypothese-du-co2-et-le-soleil-2-2/

Vous êtes manifestement un adepte du ‘bouton CO2’.

Voyez notamment Humulum et al. 2013 qui montrent que ce bouton n’a pas lieu d’être :

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921818112001658

Enfin l’écart de température de 1,5°C que vous mentionnez, fait suite au Petit Age Glaciaire et n’a rien d’alarmant. Comparez avec les écarts de 8° à 16°C enregistrés plus de 20 fois sur de courtes périodes (50 ans) dans les cycles de Dansgaard-Oeschger au cours du Pléistocène (avec des teneurs en CO2 bien moindres que l’actuelle). Ce sujet a également été traité ici :

https://www.science-climat-energie.be/2020/01/24/des-rechauffements-repetitifs-sans-co2/#more-7311

Enfin dans les courbes reprises dans mon article, prêtez attention à la température PAW selon le GIEC. Elle est toujours basse et ne justifie pas l’alarmisme dont nous sommes quotidiennement inondé. C’est d’ailleurs la conclusion de l’article.

J’ai parlé de 3 causes et j’ai oublié une 4eme cause …

– la rencontre avec un asteroide.

Merci de votre réponse.

« Un climat réglé n’a pas de sens »

A l’échelle de notre civilization, depuis 10000 ans, si, cela a du sens. Et c’est ce qui nous intéresse.

Le seul but de votre article est de décrédibiliser la science qui explique le réchauffement des 100 dernières années et qui parle de Changement Climatique et d’augmentation de la temperature globale.

« Des lois chaotiques »

Il suffit de regarder les 800000 dernières années pour voir que cela n’est pas si chaotique que cela.

Les lois peut être, mais le résultat a une cohérence, spatiale et temporelle.

Votre réponse certes a le potential de convaincre les ignorants !

Les cycles de D.O.sont une « chose » des périodes glaciaires ou des périodes instables de transition.

L’holocène est une période stable qui a connu certes des variations régionales, mais globalement stable.

Je vous propose une conférence de Edouard Bard du Collège de France :

Climats extrêmes et analogues actuels : l’optimum holocène (suite) (1) – Edouard Bard (2020-2021)

https://www.youtube.com/watch?v=EEpnKeojcfI&t=1324s

« il est important de noter que la température actuelle est parmi les plus basses dans l’histoire phanérozoïque de la Terre. »

C’est la temperature avec laquelle notre civilisation s’est développée.

Nous ne sommes ni des dinosaures ni des amnonites.

Le CO2 suit les températures … pour les 800000 dernières années a Vostok, oui, mais à Chicago ?

Si le CO2 est remarquablement bien distribué … la température c’est autre chose.

Cf :

« Timing of atmospheric CO2 and Antarctic temperature changes across termination III » Caillon 2003

« Global warming preceded by increasing carbon dioxide concentrations during the last deglaciation » Shakun 2012

L’analyse comparée des carottes de glace du Groenland et de l’Antarctique montre des movements de balancier entre les 2 hémisphères.

DOnc les choses ne sont pas aussi simples.

Personne ne nie, parmi les scientifiques, que pour les 800000 dernieres années la température ,ou les cycles de Milankovitch par leur impact au niveau du 65eme parallèle nord, initie la remonté du CO2. Vous enfoncez des portes ouvertes.

Mais des analyses par proxys a la surface du globe montre une autre verité.

Et de toute manière le CO2 reste un gaz a effet de serre.

« le CO2 n’est pas une cause mais un effet de la temperature »

Expliquez moi comment il y a 120000 ans, l’Eémien qui fut plus chaud que l’interglaciaire actuel grace a un impact plus important des cycles de Milankovitch ne vit que au maximum 290ppm ..?

Nous en sommes a 420ppm.

Et encore une fois l’excellent papier de Scotese montre 20 occurences durant le Phanerozoique ou le CO2 précède la temperature.

« Le graphe issu des conferences de Patrick Moore ».

Le graphe de Monte Hieb popularisé par Moore et Monckton et si populaire auprès des sceptiques ignorants !

La bonne blague.

N’avez vous aucune honte ? Aucun sens de l’éthique pour mettre ne ligne une telle anerie ?

Remplacez la courbe de l’évolution du CO2 par celle de la puissance du soleil, une droite avec une pente positive.

Aucune correlation non plus ! Voir une correlation negative !

Donc le soleil n’a aucune influence sur la temperature globale, c’est ce que vous pourriez conclure, n’est ce pas ?

Alors que des travaux/papiers montrent que le CO2 est un acteur majeur de l’évolution de la temperature globale au cours du Phanerozoique :

« Climate Sensitivity during the Phanerozoic: Lessons for the Future » — DL Royer, Oral presentation at AAPG Annual Convention, Denver, Colorado, 2009

“CO2 as a primary driver of Phanerozoic climate » — D. Royer et al, GSA Today, March 2004

“Reconciling Late Ordovician (440 Ma) glaciation with very high (14X) CO2 levels” CROWLEY T. J. ; BAUM S. K., Journal of geophysical research 1995.

« Death of plants at 150ppm »

Oui. Et ?

La belle affaire.

Quand on a rien d’intelligent a dire, on balance ce genre d’information.

Le CO2 ayant oscillé entre 180 et 290ppm au cours du dernier million d’années et étant a 420ppm …

Je pouffe. Que dis je, Je me gausse ! Nous sommes en sécurité de ce coté là pour quelques millions d’années.

« The great global warming Swindle » et « Climate, the movie, the cold truth »

Entre quelques portes ouvertes défoncées, ces films sont des pitreries.

Citer de tells aneries … 🙂

Pour une analyse critique basée sur la science je vous conseille la video :

« All the errors and fakery from “Climate: The Movie (The Cold Truth)” that I can fit in. »

Par potholer54

https://www.youtube.com/watch?v=HhAX42dT09w&t=204s

« Théorie du réchauffement anthropique remise en cause par des scientifiques compétents, y compris des Prix Nobel, tel John Clauser qui obtint celui de physique l’an dernier »

Argument d’autorité RIDICULE ! Qu’a t’il publié en la matière.

John Clauser qui montre qui montre qu’il n’a rien compris :

« Climate Change is a Myth » — A Nobel Prize Winner’s Embarrassing Ideas’

https://www.youtube.com/watch?v=_kGiCUiOMyQ

Que dire alors de Georges Charpak et Pierre-Gilles de Gennes ( 2 prix Nobel ) qui cosignaient en 2007 un article :

« La France doit rester en tête dans la lutte contre le réchauffement climatique »

Que dire de Stephen Hawking dont la carrière ferait palir plus d’un prix Nobel et qui voyait dans le réchauffement climatique une menace existentielle pour l’humanité !

VOus écrivez :

« la teneur atmosphérique en CO2 (notamment pour la période actuelle) comme facteur majeur pilotant la température. Comme souvent mentionné dans SCE ce facteur s’il intervient ne peut qu’être négligeable. »

Mais l’excellent article de Scotese affirme le contraire. Et quand il parle de défis à venir il ne dit pas autre chose.

Même une égérie de la communauté sceptique comme William Happer reconnait le role du CO2, il affirme dans le papier »

« Dependence of Earth’s Thermal Radiation on Five Most Abundant Greenhouse Gases » Wijngaarden1 and Happer, 2020

que passer de 400 à 800ppm amènerait une augmentation de 2,2 degré C avec le forcage radiatif du CO2 et celui induit de la vapeur d’eau.

Des gens comme Happer, Curry, Christy, Spencer et Gervais … se gaussent des théories de Geuskens.

Que Geuskens publie dans une revue a comité de lecture. Mais il s’y refuse.

J’ai répondu hier à votre commentaire. J’avais trouvé que vous n’aviez pas compris le sens de l’article ou que vous l’aviez mal lu. J’ai expliqué hier. J’avais également noté que vous aviez envoyé toute une série de points pêle-mêle. Ce nouveau commentaire est du même ressort avec encore plus de points pêle-mêle, sans beaucoup, même pas du tout ?, de structuration et à nouveau des affirmations. Visiblement vous vous documentez bien sur le sujet, et tant mieux, même si vous en restez toujours au ‘bouton CO2’.

Je suis toujours resté poli et ne vous ait pas fait de procès d’intention, au contraire de vous. Aussi quand vous écrivez ‘Le seul but de votre article est de décrédibiliser la science qui explique le réchauffement des 100 dernières années et qui parle de Changement Climatique et d’augmentation de la temperature globale », vous sortez de l’échange scientifique correct. Comment pouvez-vous vous permettre de dire cela ? Pour vous dire la ‘vérité’, j’essaie de comprendre, d’analyser de manière critique la science climatologique. Rien de plus ! Ma discipline scientifique, ici la géologie, me le permet. Si ce que j’écris ne vous convient, il n’est pas nécessaire de me donner des intentions.

Finalement revenons au sujet de l’article qui est bien le dérèglement climatique, oui ou non ? Je vous renvoie à cet article puisque vous introduisez votre commentaire avec les derniers 10 000 ans et que pour vous cela a du sens’ :

https://www.science-climat-energie.be/2022/11/04/lodyssee-climatique-dhomo-sapiens/

Je vous rappelle qu’Olivier Postel-Vinay était l’ancien éditeur en chef du mensuel scientifique ‘La Recherche’ et que son livre cité dans le lien web ci-dessus, montre à quel point l’Histoire humaine a été chahutée avec des changements climatiques brutaux et de grande ampleur.

Pour en terminer, je laisserai les lecteurs de SCE se faire leur opinion à partir de ces commentaires.

@Philippe Sarrazin :

vous avez dit

« » » » »Expliquez moi comment il y a 120000 ans, l’Eémien qui fut plus chaud que l’interglaciaire actuel grace a un impact plus important des cycles de Milankovitch ne vit que au maximum 290ppm ..?

Nous en sommes a 420ppm. » » » » » »

Superbe de rappeler cela ; je pense que personne, même les plus climato sceptiques, ne mettent en cause la responsabilité humaine de l’augmentation sans précédent durant l’holocène du CO2 atmosphérique , augmentation qui a commencé avec le début de l’ère industrielle

Mais comment pouvez accuser le CO2 d’être responsable du petit réchauffement depuis le Petit Age Glaciaire , qui ne diffère guère de l’optimum médiéval où le CO2 était resté dans les normes de l’Holocène

Et comment pouvez vous mettre en cause ces 420 ppm de CO2 d’une température terrestre actuelle plus faible qu’à l’Eemien plus chaud où on notait 290 ppm

Mais bon, en tant que scientifique vous pouvez mettre en cause ces ppm et ces températures obtenues avec des méthodes complètement différentes

Mr Sarrazin, vous etes Geologue ? Glaciologue ?

Ce que l’on sait depuis longtemps.. car tout est documenté …

Notre climat correspond principalement aux cycles de notre etoile

le schema est clair et connus de tous .. le pic de chaud est entre 2050 et 2100

Si on schematise et on resume le mini-rechauffement est Normal et en phase de nos cycles climatiques

Notre Interglaciaire n’est pas lineaire depuis 20K ans, nous en sommes a sa moitié apres le 1er gros rechauffement de l’holocenedepuis 5000 ans nous sommes dans une mini- sinusoide de 800 ans de periode

Tout est documentée voici les derniers pic de cette sinusoide .

le pic de froid 900 … 1700 .. le prochain 2500

le pic de chaud 500 … 1300 … le prochain 2100

En 1700 la Seine gelait pendant 2 mois

Si vous connaissez l’Histoire des arbres enfouis sous la morraine de la Mer de Glace et leur 10 datations differentes depuis 4000 ans representant ces cycles alternant poussees glaciaires puis recul identique a l’actuel

Depuis 1850 les glaciers reculent de facon marquée et cela bien avant l’action industrielle humaine nous sommes a la fin du rechauffement depuis 1700

Ce n’est pas lineaire non plus avec la encore des minicycles froid chaud de 60/20 ans

la trace de l’activité glaciaire en miniyoyo est meme documentée en photo sur ce siecle … correspondant aux cycles solaires notamment et son activité electromagnetique

Cycles de 65 ans de 20 ans de froid 1900 -1920 … 1965/1985 … 2030/2050 ?

soit des Cycles de 11 ans qui rentre en phase tous les 66 ans … et nous sommes en plein dedans avec un pic d’activité solaire en 2025 avec toutes les aurores boreales a nos latitudes et une chute programmée de cette activité pour les 2 cycles de 11 ans prochain avec des hivers plus musclés en temperature et precipitation comme les hivers 70

La Blague c’est l’Antropocene et le CO2…

Tout cela pour retomber d’ici 20Kans dans une nouvelle poussée glaciaire ou l’homme devra comme toujours depuis 2 millions d’année fuir les Alpes et en partie les terres continentales et polaires l’hemisphere nord… memes celles des iles de Mediterranée

D’ici 50 Milions d’années cette epoque glaciaire va s’arreter laissant la Terre pour 100 à 200 Millions d’années sans glace meme aux poles Nous allons pouvoir recoloniser le Pole Sud … qui sait ?

D’ici la guettons les meteorites et la vie de notre noyau terrestre voir du champ magnetique associé pour nous reserver de petites surprises à ces cycles solaires parfaitement phasés de l’age adulte de notre etoile

Gageons que l’anthropocene va bien arriver quand meme sous peu .. mais dans le sens inverse … L’Homme voulant empecher les Glaciations qui limite les surfaces habitables et dont la fonte provoque des cataclysmes

Puis on va s’attaquer aux plaques tectoniques pour les micro-decharger avec des petit nuke deja ou bientot … Vive la Science empirique … mdr

je ne vous ai pas mis de lien pour approfondir .. mais si cela vous interesse

L’Histoire des Glaciers Alpins … Artefact de notre climat

https://www.glaciers-climat.com/gp/mer-de-glace/

http://glaciers-climat.fr/Glacia…/Periodes_glaciaires.html

Cette Histoire est essentielle

Le GIEC et son axiome de depart sont demontés en 2 images

– Illustration Mer de Glace 1850

– Photo Mer de Glace 1900

Pour comprendre il faut bien visualiser l’endroit

En 50 ans la langue terminale du glacier avait perdu 200 m de denivelé et reculé d’ 1km et cela sans activité industrielle … avec le temps de latence de l influence climat/glacier en plus

c’etait le debut du retrait glaciaire … En yoyo sinusoidal bien sur ..

le recit des villageois sur les dernieres poussees glaciaires du PAG est plus qu’eclairant sur la chronologie de nos fluctuations climatiques …

ce recul va continuer jusqu’en 2200 .. le pic chaud 2100

pour repousser ensuite de 2300 à 2700 … le pic froid 2500

Cette histoire le prouve aussi

Les Arbres … et leur tailles impressionnantes .. decouverts dans les moraines de ces glaciers … avec 10 datations diffrentes depuis + de 4000 ans … demontrant ces flux sinusoidaux froid / chaud

Voila simplement les mini sinusoides de notre climat contemporain

Dans notre milieu de periode interglaciaire

Pour remettre dans le contexte

En Periode glaciaire … il y a 20Kans et dans 20Kans ….

La Vallée de Chamonix se retrouve sous /// 1500 m /// de glace d’epaisseur

La langue terminale de la Mer de Glace etant à Lyon

On a la meme chose avec la Vigne

Avec la hauteur des traits de cotes

Avec les carotages

Tout est sourcé et publié …

Il n’y a que le modele du GIEC ou le climat de l’Holocene est bloqué à 1850

L’Etude Suisse la demonte il a fait plus chaud qu’actuellement plus de la moitié de notre Holocene

Cette histoire des Glaciers

Une mine d’or contre la desinformation

et ce sans attendre les avancées scientifiques sur le Soleil, H20, CO2, Noyau Terrestre, Influence Tellurique orbitale et autres encore

Bref … Nous sommes dans un pic de chaud naturel

et cela va durer jusqu’en 2200 …avec un Pic en 2100

Avec la chute de l’Activité solaire programmée les 2 prochains cycles de 11 ans

les années 2030 / 2050 vont etre en majorité plus froid/humide en Alpes qu’actuellement

il est bien possible que ces cycles de 400 ans soit bien plus court en fait

alternant plutot des poussees de 200 / 300 ans

et que le prochain refroidissement arrive plutot que prevu

En fait

En meteo on dit apres la pluie viendra le beau temps

En climat on dit apres le Froid / Humide viendra le Chaud/Sec

@Blackrock sucks

Merci ici aussi pour les liens que vous avez donné ailleurs aussi

Mais il faut un plus de recul pour comprendre les évolutions du climat qu’en regardant les évolutions de la Mer de Glace ; vous dites

« » »il est bien possible ( que ces cycles de 400 ans soit bien plus court en fait

alternant plutot des poussees de 200 / 300 ans

et ) que le prochain refroidissement arrive plutot que prevu » » » » »

Il est bien possible aussi que ce soit le contraire qui se produise ; voir mon commentaire ici

https://www.climato-realistes.fr/laugmentation-du-rechauffement-climatique-est-principalement-due-a-la-reduction-de-lalbedo-planetaire/

Au final la Questione st … Quel est le rythme climatique d’un Interglaciaire ?

Apres le pic tres chaud du debut de l’holocene .. qui fait fondre quasi toute la Glace du Wurm … meme aux poles parait il .. Nous sommes dans une sinusoide pic froid pic chaud tous les 200/300/400 ans depuis plus de 5000 ans

Notre Holocene va etre en miroir de cette sinusoide ou pas avec au final la nouvelle poussée glaciaire dans 20 Kans

Toutes les explications physiques expliquent les mecanismes d’interaction

mais tous ces cycles millimetrés sont bien de sources solaires ou orbitaux principalement … tout se passe en sinusoide

La reduction de l’albedo est la consequence de l’augmention de l ‘activité solaire non ? avec moins de nuages bas et moins de vent oceanique et donc moins d’evaporation .. Chaud et Sec … les tendances de notre climat actuel

A mon avis la sinusoide ne peut que persister autour de la tendance du moment

A la vue des mini cycles precedents 400 ans est la limite haute d’une tendance

j ‘imagine les cycles plus cours et chaotiques .. mais un pic chaud fait suite a un pic froid .. je vois ca comme une regle .. soit la physique de notre etoile ..

Désolé je parlais de poussée de chaud ou froid … pas de poussée glacieres

L’etat du glacier est un marqueur du climat passé

le yin / yang …. froid et humide / chaud et sec

Le recit villageois de la fin du PAG de de 1750 a 1850 est une preuve que le climat multi oscille sans arret par periode … l ‘exorcisme a pu jouer aussi peut etre … mdr

meme en pleine PAG la pousse max glaciaire se fait en yoyo avec des recul et des avancés significatives .. temoignant une alternance de phases froides et humides / Chaude et Seche cycliques de grande amplitude

Qui induit ces cycles ?

Qui peut influencer ces cycles ?

Au vu de leur amplitude et de leur chronicité ?

@sucks

« Qui peut influencer ces cycles ? » » » » »

Jusqu’à il y 50 ans ces cycles étaient influencés par la nature et des scientifiques honnêtes ; après ces cycles sont influencés par le GIEC et des médias payés par des politiques pour en tirer profit via les taxes sur les fossiles