J.C. Maurin, Professeur agrégé de physique

La croissance du CO2 dans l’atmosphère serait « sans équivoque » la conséquence des émissions de CO2 dues à l’homme. Si cette assertion du GIEC (SPM § A.1.1) était correcte, on devrait observer une excellente corrélation entre les 2 séries de données : émissions anthropiques (la cause selon le GIEC) et croissance du CO2 atmosphérique (la conséquence selon le GIEC). Étrangement, aucune comparaison entre ces 2 séries n’a été développée dans les 2400 pages du 6ème rapport WG1 du GIEC. Parmi les 459 figures du rapport scientifique, on s’étonne de trouver une seule figure rapprochant les 2 séries d’observations modernes. Hélas, un filtrage / lissage (« the five years running mean ») dénature cette unique figure : les tendances restent visibles mais la variabilité annuelle est masquée.

Le présent article répare l’oubli des rédacteurs de l’AR6 en comparant longuement les 2 séries de données entre 1979 et 2023. Le lectorat de SCE disposera ainsi d’éléments d’appréciation dont sont privés les lecteurs qui consultent exclusivement l’AR6. Un pdf de l’article est disponible ici.

La calomnie, une allégorie de Botticelli

1. Introduction

1.1 La croissance du CO2 dans l’atmosphère

Depuis quelques décennies, des observations modernes, directes, calibrées et globales, permettent de mesurer l’évolution du CO2 dans l’atmosphère [1]. Pour ce CO2 atmosphérique, il existe un cycle saisonnier : sa concentration = [CO2] est maximale en mai-juin tandis que la croissance atmosphérique = d[CO2]/dt est maximale entre octobre et avril (hémisphère Nord).

Afin de disposer de données globales pour la série croissance du CO2 atmosphérique, on débute cette série seulement en 1979, ce qui permet ainsi d’utiliser les 4 observatoires baseline NOAA mais aussi de disposer de l’indicateur de température par satellite UAH LT.

1.2 Le flux anthropique (émissions dues à l’homme)

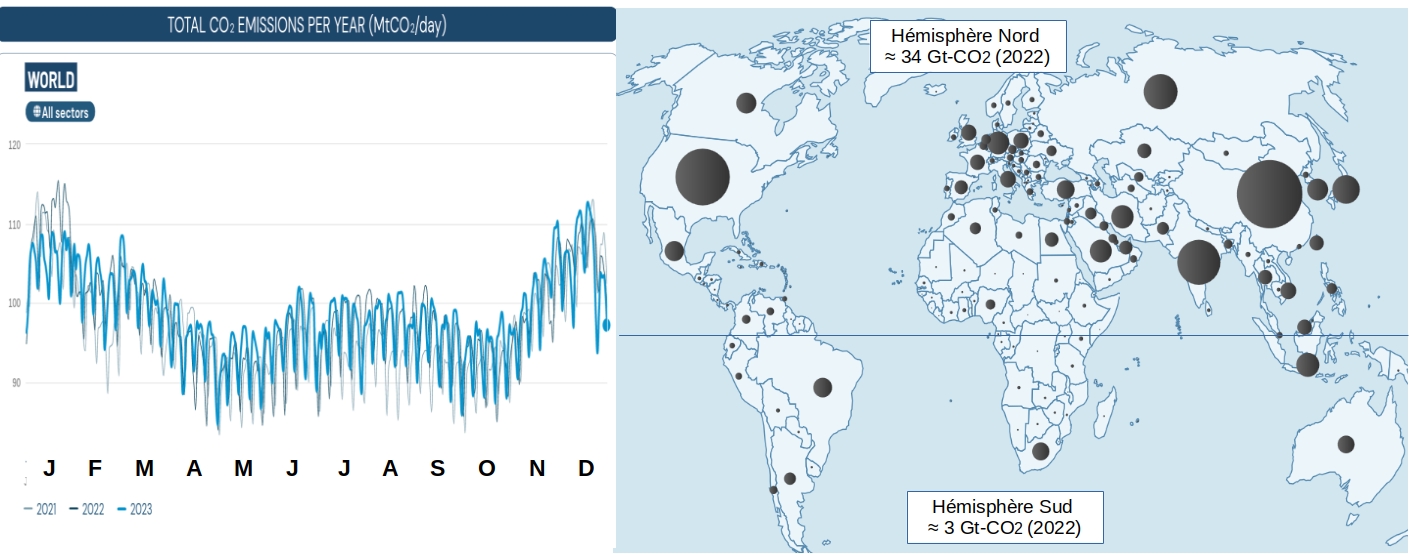

Pour les émissions anthropiques [2], il existe également un cycle saisonnier, car elles se produisent très majoritairement dans l’hémisphère Nord et sont maximales en hiver.

Figure 1 : Saisonnalité des émissions anthropiques et répartition sur le globe (plus de 90% dans l’hémisphère Nord).

L’utilisation d’une moyenne annuelle permet, pour les 2 séries temporelles, de s’affranchir des cycles saisonniers. La série flux anthropique est généralement donnée en Gt-CO2 /an (Gt = gigatonne = 1012 kg) alors que la série croissance atmosphérique (Growth rate) est plutôt exprimée en ppm/an (ppm = partie par million = 0,0001 %). Les figures de l’article utilisent donc une échelle double Gt-CO2 et ppm (pour l’atmosphère, 1 ppm → 7,8 Gt-CO2).

2. La série ‘Flux anthropique’

L’estimation par le GIEC des émissions de CO2 dues à l’homme (flux anthropique) comporte 3 termes : le principal est l’utilisation des combustibles fossiles (fossils fuel), les 2 termes secondaires sont la fabrication de ciment (cement production) et le changement d’utilisation des sols (LUC = Land Use Change).

Afin d’être compatible avec le GIEC, l’article utilise les données annuelles du Global Carbon Budget (2023) accessibles ici. En 45 ans, le flux anthropique a augmenté depuis ≈ 24 Gt-CO2 /an ou 3 ppm/an (1979) jusqu’à atteindre ≈ 42 Gt-CO2/an ou 5 ppm/an (2023).

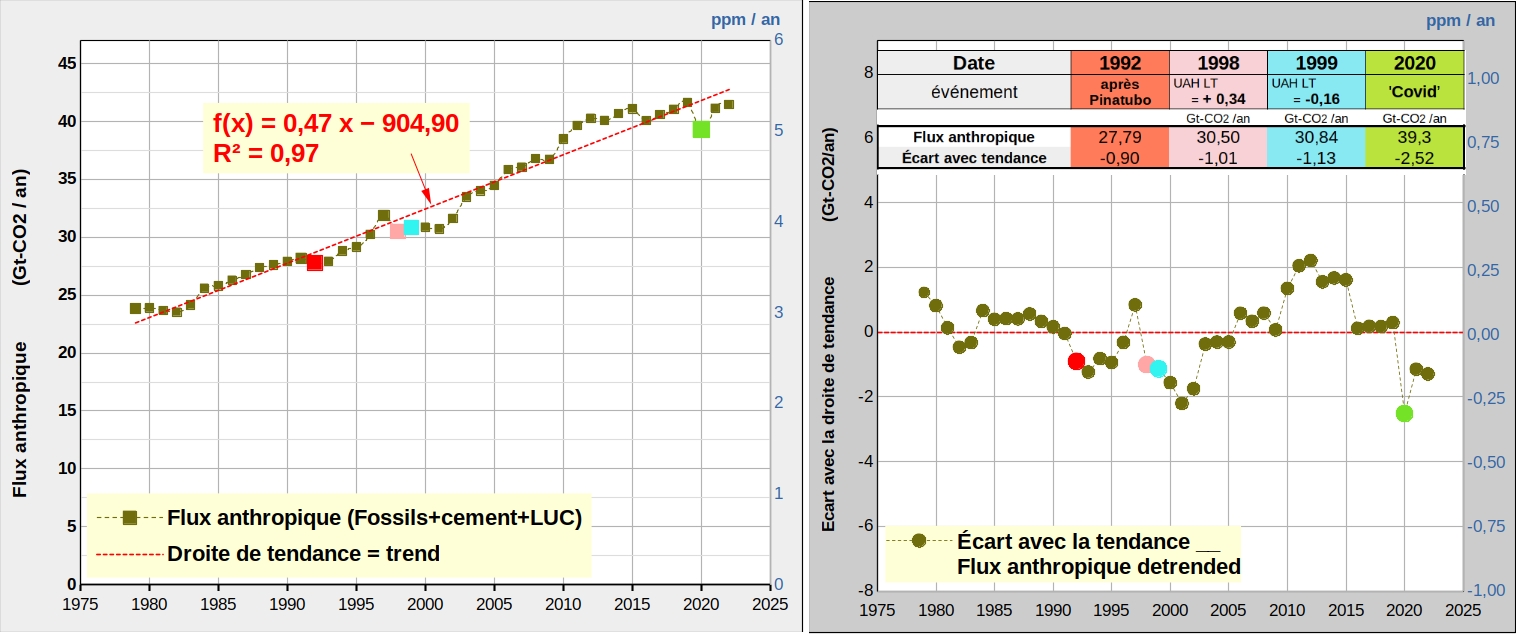

Figure 2 : A gauche : émissions anthropiques annuelles selon le GIEC (ourworldindata) entre 1979 et 2023. A droite : écarts avec la droite de tendance. Échelles doubles Gt-CO2 /an et ppm/an (1 ppm/an → 7,8 Gt-CO2 /an).

La figure 2 (à gauche) montre que le flux anthropique augmente de façon quasi régulière : les données annuelles sont proches d’une droite ou régression linéaire = droite de tendance ou trend (pente = 0,47 et coefficient de détermination R² = 0,97).

A propos du coefficient de détermination R², un alignement parfait sur la droite de tendance correspond à R² = 1, tandis que R² = 0 correspond à une absence d’alignement ou hasard pur [3].

La partie droite de la figure présente les écarts avec la droite de tendance, ces écarts sont globalement faibles car R² = 0,97. L’écart le plus important se produit en 2020 (point vert), conséquence de décisions politiques ‘covid’ qui provoquent, lors du 1er semestre, une baisse des émissions anthropiques.

On affiche aussi trois autres années : l’année 1992, postérieure à l’éruption du volcan Pinatubo (point rouge), l’année chaude 1998 (point rose) et l’année froide 1999 (point bleu). Toutes les trois sont légèrement en dessous de la tendance.

3. La série ‘Croissance atmosphérique’

La croissance annuelle (Growth rate) du CO2 atmosphérique est déduite des mesures de concentration [CO2] dans 4 observatoires baseline NOAA situés dans les 2 hémisphères. Cela permet d’obtenir une moyenne sur le globe (on utilise ‘global trend’ et on effectue la différence sur 1 an). Cette croissance globale correspond donc à d[CO2]/dt avec dt = 1 an. La série [CO2] ‘global’ de la NOAA a donc été dérivée une fois pour obtenir la série croissance atmosphérique globale.

Figure 3 : A gauche : croissance annuelle globale du CO2 atmosphérique selon NOAA entre 1979 et 2023. A droite : écarts avec la droite de tendance (Gt-CO2 /an et ppm/an) [4].

La croissance globale (tendance) double entre 1980 (≈ 10 Gt-CO2 /an ou 1,3 ppm/an) et 2023 (≈ 20 Gt-CO2/an ou 2,5 ppm/an). Cette croissance atmosphérique globale est très variable d’une année à l’autre et s’aligne très mal avec une simple régression linéaire = droite de tendance (pente = 0,21 et coefficient de détermination R² = 0,36). C’est cette très forte variabilité qui est escamotée (filtrage 5 ans) dans le rapport scientifique du GIEC (fig.1 FAQ 5.1 et fig. 5.7).

4. Comparaison directe entre les 2 séries annuelles

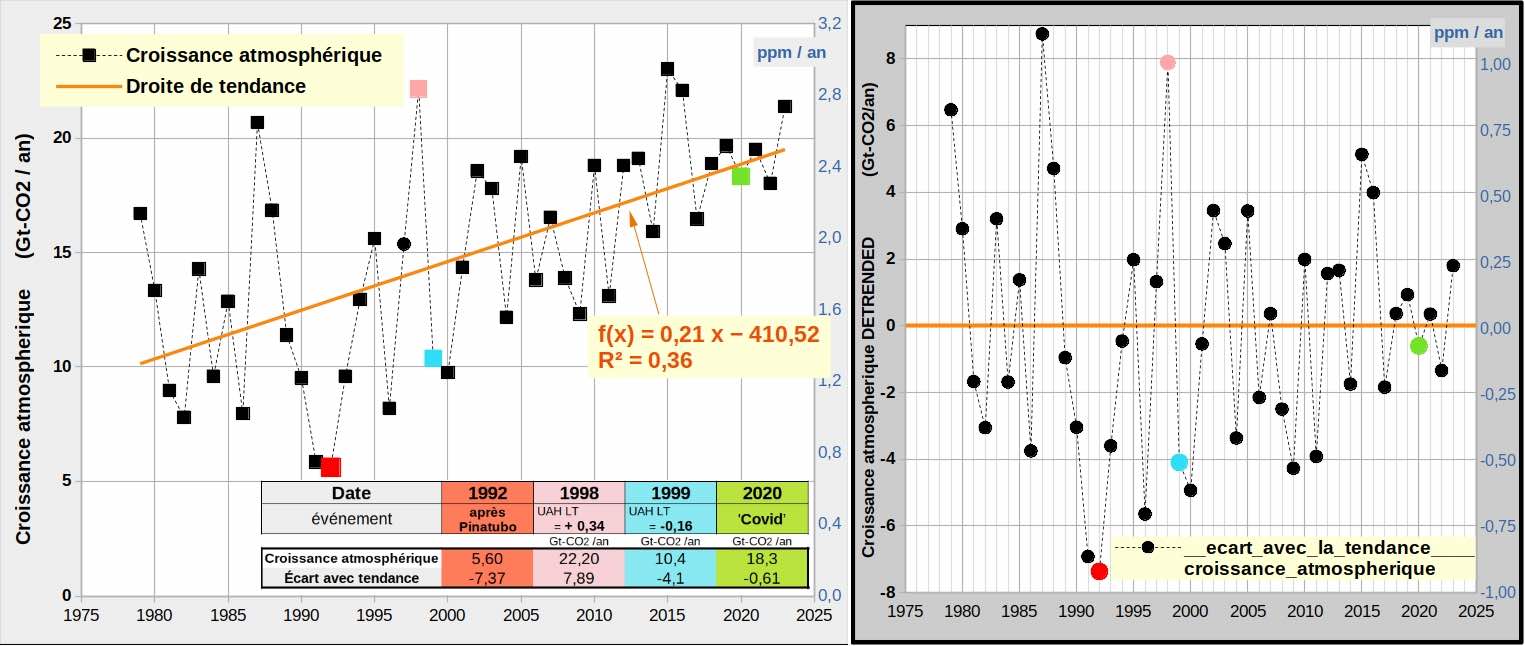

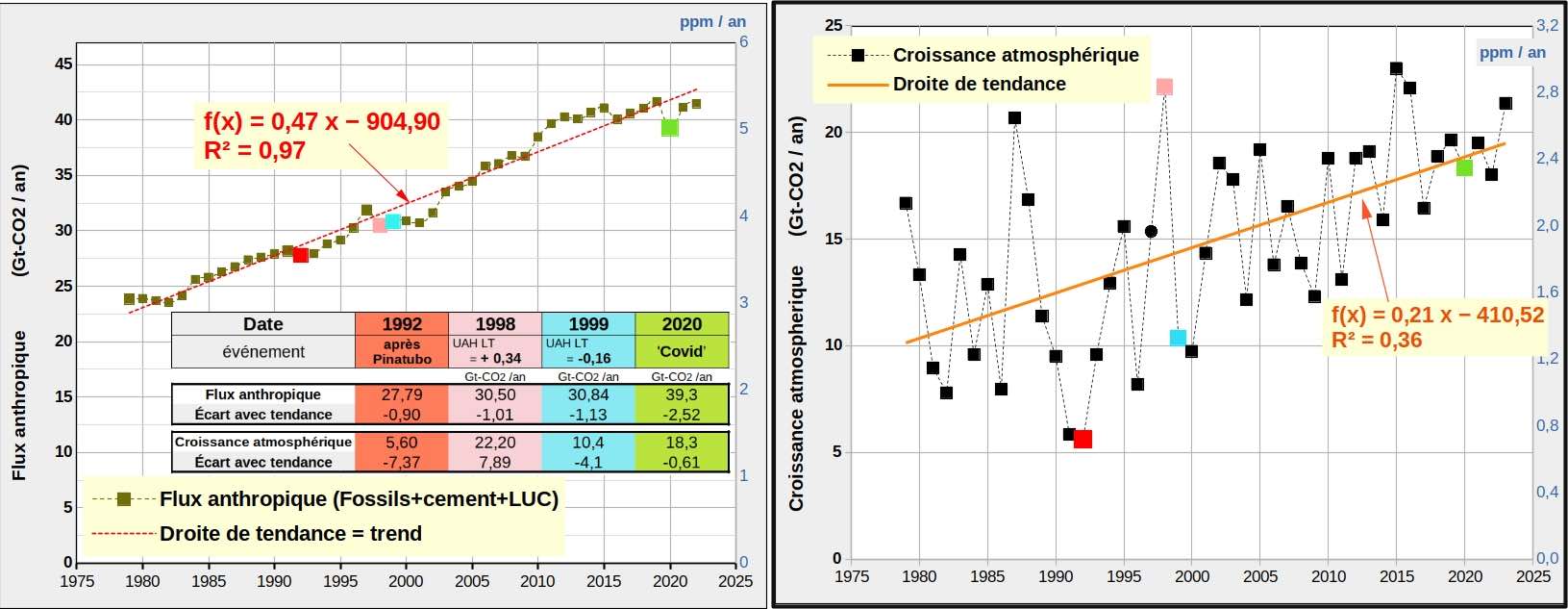

On peut désormais évaluer l’assertion du GIEC en comparant directement flux anthropique et croissance atmosphérique. Avec un flux anthropique émis directement dans l’atmosphère, un éventuel délai de quelques semaines entre cause et conséquence est sans effet grâce à l’intervalle de 1 an (moyennes annuelles). Les 2 séries de données ‘Flux anthropique’ et ‘Croissance atmosphérique’ sont disponibles en téléchargement [4]. Ces 2 séries à comparer (45 ans d’observations modernes fiables) sont représentées ci-dessous : à gauche, la cause selon le GIEC, à droite, la conséquence selon le GIEC.

Figure 4a : Flux anthropique (à gauche, la cause selon le GIEC) et croissance annuelle du CO2 atmosphérique (à droite, la conséquence selon le GIEC) entre 1979 et 2023 (Gt-CO2 / an et ppm/an). L’unique figure similaire de l’AR6 présente une courbe lissée par filtrage [4].

• Les 2 séries temporelles sont tendanciellement croissantes : c’est leur unique point commun, mais avec des pentes très différentes (0,47 versus 0,21) pour leur droite de tendance.

Elles sont aussi différentes pour la variabilité autour de leur propre tendance (R² = 0,97 versus R² = 0,36).

• C’est justement cette variabilité qui est masquée à la fig.1 FAQ 5.1 (AR6 p.771) à cause du filtrage malvenu « the five years running mean ». Cette discrétion sélective des rédacteurs du GIEC n’éclaire guère les lecteurs de l’AR6, car ce filtrage leur interdit d’accéder aux informations développées dans la suite de cet article.

• La figure 4a permet de remarquer que les années 1998 (point rose) et 1999 (point bleu) sont très proches pour le flux anthropique (à gauche : 30,5 et 30,8) mais très dissemblables pour la croissance atmosphérique (à droite : 22,2 et 10,4). Les 3 années 1992, 1998 et 1999 sont toutes les 3 légèrement inférieures à la tendance pour le flux anthropique (à gauche). Mais, pour la croissance atmosphérique (à droite), ces 3 années correspondent à des écarts totalement dissemblables : très au-dessous pour 1992, très au-dessus pour 1998, en dessous pour 1999.

• La cause (« sans équivoque » selon le GIEC) entraînerait donc des conséquences très différentes.

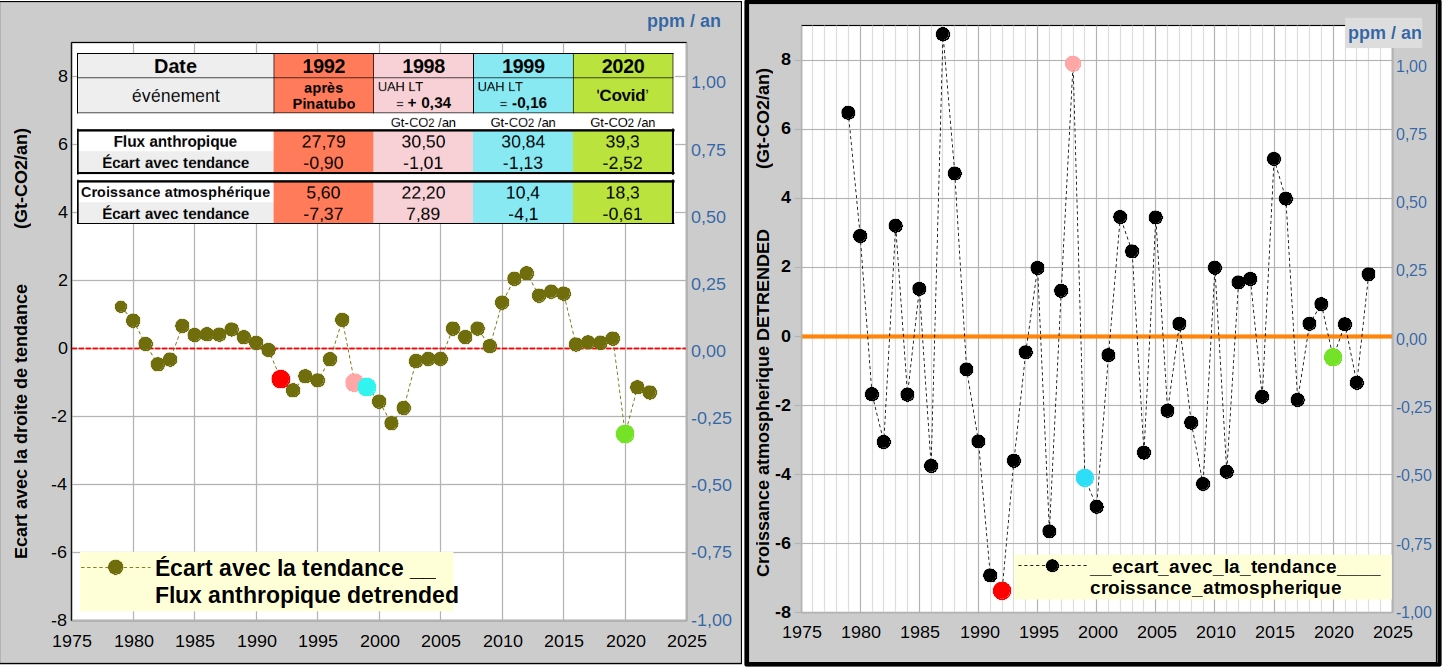

La figure 4b ci-dessous permet de comparer directement (échelles verticales identiques) les écarts des 2 séries avec leur propre tendance : à gauche, la cause exclusive (selon le GIEC), à droite, la conséquence (selon le GIEC).

Figure 4b : Écart avec leur propre tendance pour les séries flux anthropique et croissance du CO2 atmosphérique entre 1979 et 2023 [4]. Pour la comparaison, on utilise les mêmes échelles verticales. Aucune figure similaire n’est présente parmi les 459 figures de l’AR6 WG1.

• Lors de l’année 1992 (point rouge), on observe un faible écart (Gt-CO2 /an) avec la tendance pour le flux anthropique (-0,9), mais un écart très important avec la tendance pour la croissance atmosphérique (-7,37). Pour l’année ‘covid’ 2020 (point vert), c’est l’inverse : on constate le plus grand écart (Gt-CO2 /an) pour le flux anthropique (-2,52) mais un écart insignifiant pour la croissance atmosphérique globale (-0,61). Le paragraphe 6 montrera que l’écart est même positif pour le seul hémisphère Nord.

• Cette année 2020 (point vert) a été analysée en détail dans un précédent article SCE : Covid-19 et émissions de CO2 [5]. A noter que les valeurs numériques y sont légèrement différentes de celles du présent article (on utilise ici une moyenne sur plusieurs observatoires pour [CO2] et Global Carbon Project pour le flux anthropique).

Le paragraphe suivant systématise la comparaison esquissée pour les années 1992,1998,1999 et 2020.

5. Croissance atmosphérique en fonction du flux anthropique

5.1 Relation directe entre les 2 séries

L’assertion du GIEC est résumée dans cette citation de l’AR6 SPM A.1.1: « Les augmentations des concentrations de gaz à effet de serre (GES) bien mélangés dans l’atmosphère, observées depuis environ 1750, résultent, sans équivoque, des activités humaines […] les terres émergées et l’océan ont absorbé une proportion presque constante des émissions de CO2 d’origine anthropique (environ 56 % par an à l’échelle globale) […] (degré de confiance élevé) ».

Notons que, si 56 % du flux anthropique est absorbé, c’est donc qu’il en reste 44 % dans l’atmosphère (selon le GIEC).

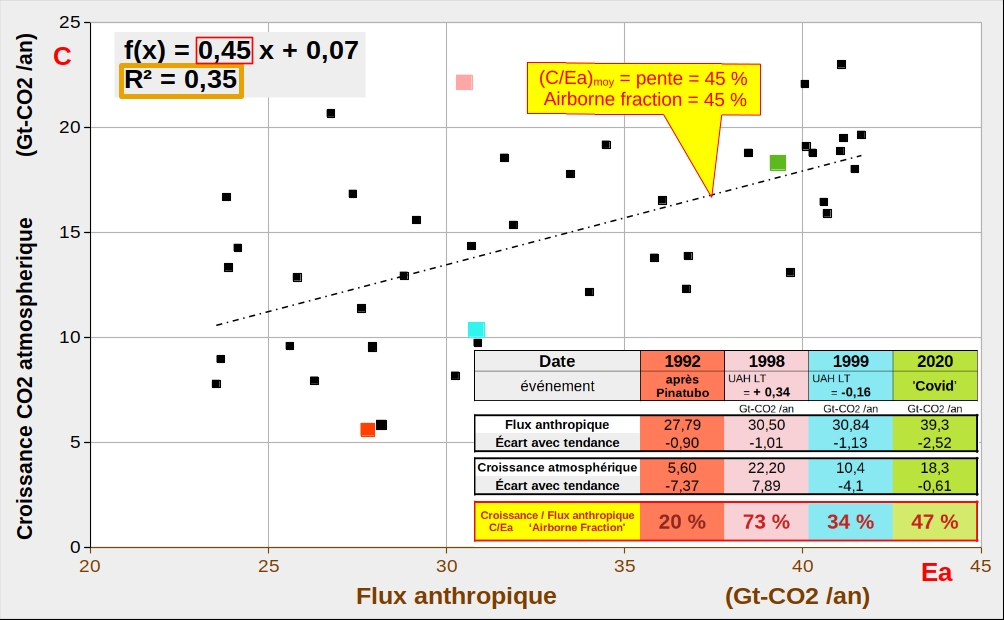

Afin de mettre en évidence cette « proportion presque constante », on représente directement la croissance atmosphérique (la conséquence selon le GIEC) en fonction du flux anthropique (la cause unique selon le GIEC). Cela revient à représenter la partie gauche de la fig.3 en fonction de la partie gauche de la fig.2.

Selon la citation ci-dessus (« une proportion presque constante»), les 45 points de données devraient presque s’aligner sur une droite. Mais les 45 points issus des mesures modernes fiables s’alignent très mal sur la droite de tendance (R² = 0,35).

Figure 5a : Croissance atmosphérique en fonction du flux anthropique entre 1979 et 2023 Aucune figure similaire n’est présente parmi les 459 figures de l’AR6 WG1 [4].

• Le GIEC introduit le rapport C/Ea = Croissance atmosphérique / Émissions anthropiques et le désigne par ‘Airborne Fraction’. Mais il existe une discordance entre C/Ea et la définition ‘Airborne Fraction’ donnée par le GIEC : voir ici.

• Dans la figure 5a, ce rapport C/Ea est calculé pour les 4 années : 1992 (20%), 1998 (73%), 1999 (34 % et 2020 (47%). Ce rapport C/Ea est très variable pour ces 4 années particulières. Mais c’est aussi le cas pour la plupart des 45 années, car les 45 points sont majoritairement éloignés de la droite de tendance (R² = 0,35).

• Si on effectue la moyenne de ce rapport C/Ea sur 45 ans, on obtient la pente de la droite de tendance = 45%.

C’est également le rapport entre les pentes des 2 droites de tendance de la figure 4a : 0,21 / 0,47 = 45 % (voir aussi fig.8).

• Cette valeur moyenne (1979-2023) de 45% est proche des 44% du § A.1.1 du SPM (1-56 % = 44 %), valeur que l’on retrouve aussi à la fig 5.7 de l’AR6 (44 % concerne l’intervalle 1960-2020 alors que 45 % concerne 1979-2023, au paragraphe 6, on trouvera 48 % pour le seul hémisphère Nord).

• Ce rapport moyen C/Ea est interprété par le GIEC comme la fraction des émissions anthropiques qui resterait dans l’atmosphère. Mais cette interprétation du GIEC est fort hasardeuse (voir ici) car aucun phénomène physique connu ne permet à la nature de trier des molécules indiscernables (naturel / anthropique).

• Alors que les observations modernes fiables montrent un mauvais alignement avec la droite de tendance (R² = 0,35), les rédacteurs du GIEC affirment néanmoins que le rapport croissance /flux anthropique serait quasi-constant (1-56 % = 44%), avec un « degré de confiance élevé » (SPM § A.1.1).

• A propos de la mauvaise corrélation entre ces 2 séries annuelles non filtrées, le lecteur curieux peut consulter Munshi 2016 [5].

5.2 Relation entre résidus des 2 séries

Corrélation n’implique pas nécessairement causalité, mais une absence de corrélation rend la causalité improbable.

Les 2 séries sont tendanciellement croissantes : afin de tester s’il s’agit d’une simple coïncidence, il faut soustraire la tendance et la saisonnalité aux séries temporelles pour obtenir les résidus. On va donc utiliser les données de la figure 4b pour tracer la croissance atmosphérique (fig.4b à droite, écarts avec la tendance = résidus) en fonction du flux anthropique (fig.4b à gauche, écarts avec la tendance = résidus).

Figure 5b : Résidus pour la croissance atmosphérique en fonction des résidus pour le flux anthropique (d’après fig 4b). Aucune figure similaire n’est présente parmi les 459 figures de l’AR6 WG1 [4].

Les données pour les résidus ne montrent pas de tendance franche, les 45 points semblent répartis au hasard (R² = 0,03). Cela implique, pour les écarts avec les tendances, que la connaissance du flux anthropique ne permet pas de prévoir la croissance atmosphérique [3].

6. Un test plus pertinent

6.1 Hémisphère Nord seul

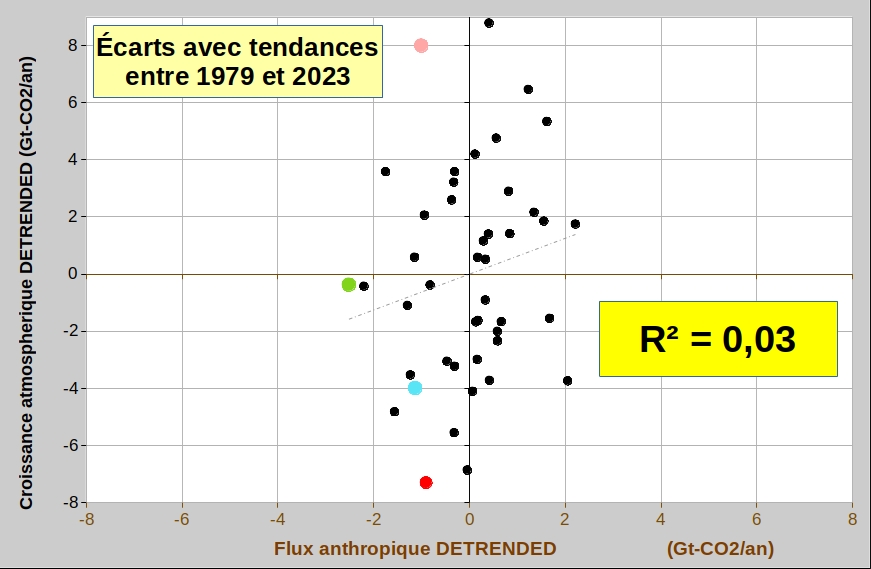

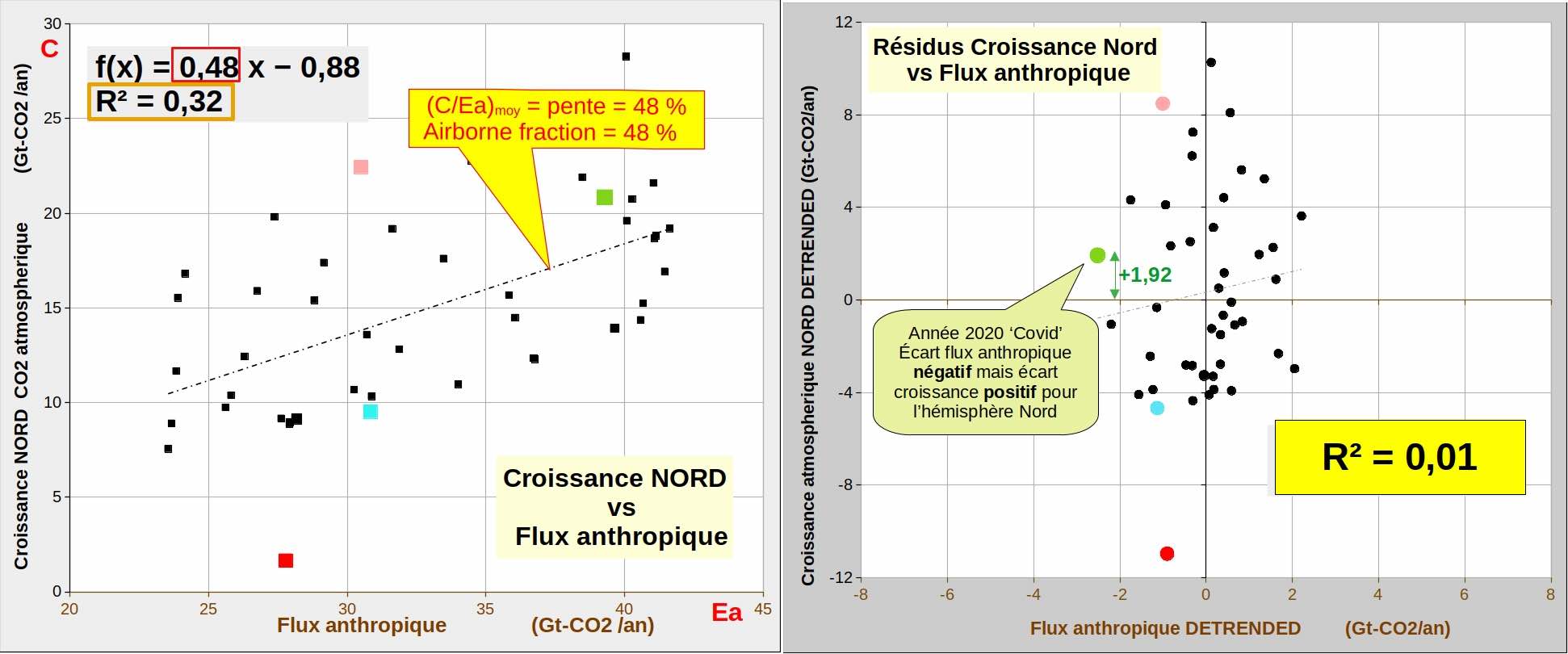

• On a utilisé 4 observatoires ‘baseline’ NOAA, pour obtenir une moyenne globale Nord/Sud de la croissance du CO2 atmosphérique, alors que le flux anthropique est émis très majoritairement dans l’hémisphère Nord (voir fig.1). Si l’assertion du GIEC était correcte (la croissance atmosphérique résulte sans équivoque des émissions humaines), alors on devrait trouver une meilleure corrélation du flux anthropique avec la croissance atmosphérique mesurée dans le seul hémisphère Nord.

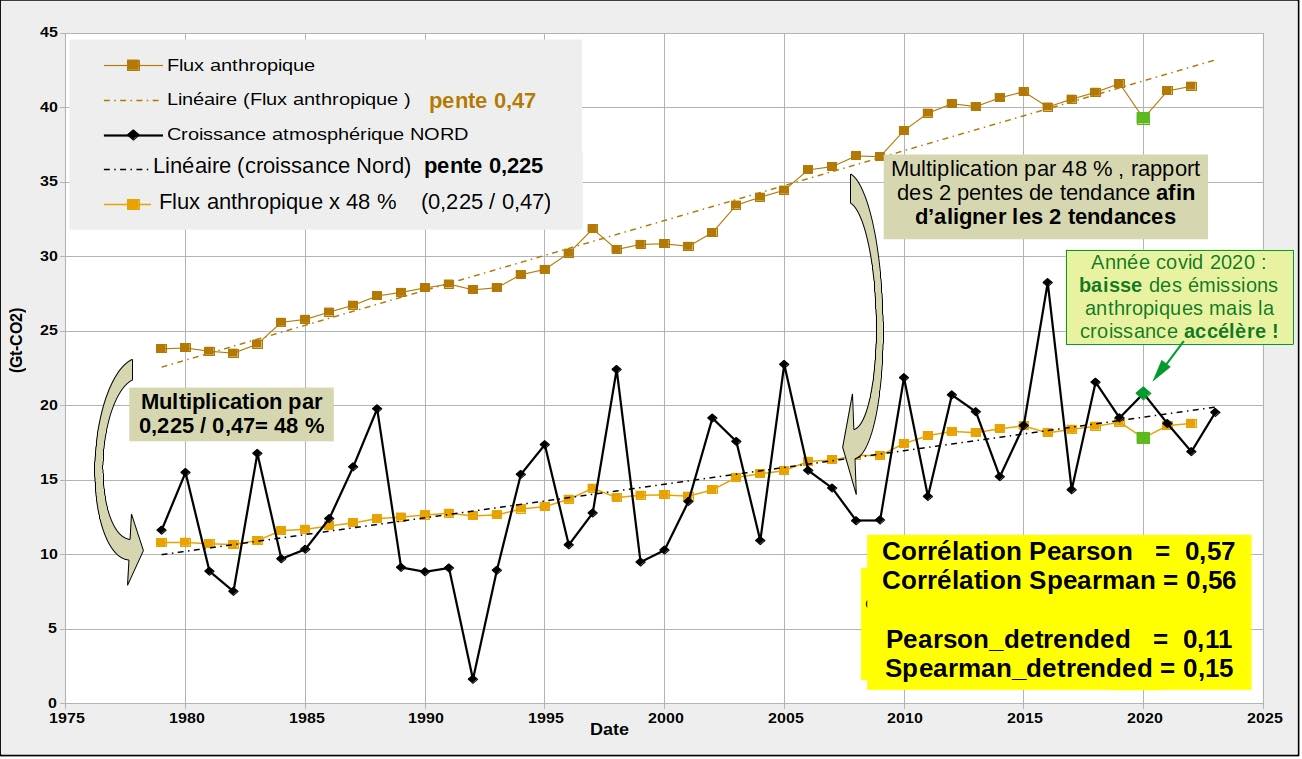

• On sélectionne donc 4 observatoires de l’hémisphère Nord : Point Barrow (71,3 N) ; Mace Head (53,2 N) ; La Jolla (32,9 N) ; Mauna Loa (19,5 N). Les données de ces 4 observatoires permettent ainsi le calcul de la croissance du CO2 dans le seul hémisphère Nord. Cette croissance ‘Nord’ est un peu plus rapide que la croissance globale (pente de la tendance = 0,225 vs 0,21).

6.2 Corrélations en baisse pour le seul hémisphère Nord

La figure ci-dessous (hémisphère Nord) permet la comparaison avec les résultats obtenus précédemment pour les 2 hémisphères (figs 5a et 5b).

Figure 6 : A gauche → équivalent de la figure 5a pour la croissance atmosphérique du seul hémisphère Nord. A droite → équivalent de la figure 5b pour les résidus (croissance atmosphérique du seul hémisphère Nord [4].

• La figure 6 à gauche montre que :

– en 1992 et en 1998, on note des croissances totalement dissemblables (1,6 en rouge et 22,4 en rose) alors que les émissions anthropiques sont voisines (27,8 en rouge et 30,5 en rose) : l’assertion du GIEC est ici gravement mise en défaut pour l’hémisphère Nord, lieu de 90 % des émissions anthropiques.

– le coefficient de détermination baisse (R² = 0,32 vs 0,35) : la corrélation est plus faible pour le seul hémisphère Nord .

• Pour les résidus du seul hémisphère Nord (fig. 6 à droite) la corrélation est également plus faible (R² = 0,01 vs 0,03).

• Les rédacteurs du GIEC ont omis de présenter ces corrélations dans les 2400 pages et 459 figures de l’AR6 WG1, une omission qui leur permet d’attribuer un « degré de confiance élevé » à l’assertion du paragraphe A.1.1.

6.3 Confiance élevée (GIEC), influence modeste (observations)

• Lors de l’année 2020, des décisions politiques ‘covid’ entraînent au 1er semestre une baisse des émissions anthropiques (plus fort écart avec la tendance → fig 4b). Simultanément, [CO2] continue d’augmenter (Covid-19 et émissions de CO2 §3). Toutefois, la croissance globale (2 hémisphères) ralentit très légèrement (fig.3 : point vert en dessous la tendance globale).

• En revanche, pour le seul hémisphère Nord (lieu de 90 % des émissions anthropiques), on observe une accélération de la croissance du CO2 atmosphérique conjointement à la plus forte baisse des émissions anthropiques (voir figs.7 et 8).

Figure 7 : Growth rate Nord = croissance annuelle du CO2 atmosphérique mesurée dans 4 observatoires de l’hémisphère Nord [4]. Malgré la baisse des émissions en 2020, la concentration en CO2 de l’hémisphère Nord augmente plus vite qu’en 2019 ou 2021.

• Les observations modernes fiables révèlent ainsi une influence humaine très modeste sur le CO2 de l’hémisphère Nord (lieu de plus 90 % du flux anthropique). En 2020, la nature reste aveugle aux assertions d’organismes intergouvernementaux et sourde à la « confiance élevée » des rédacteurs du GIEC.

6.4 Airborne fraction, corrélations Pearson et Spearman

• La figure 8 ci-dessous illustre la notion ‘airborne fraction’ introduite par le GIEC (« une proportion presque constante »). On calcule le rapport entre pentes pour les 2 tendances, puis on multiplie le flux anthropique par ce rapport = 0,225 / 0,47 = 48 % = ‘airborne fraction’ (hémisphère Nord) → les 2 tendances des séries sont alors forcément alignées !

• Le GIEC en déduirait que 48% du flux anthropique demeure dans l’atmosphère, mais cette déduction n’est pas fondée. En effet, les molécules (naturelles / anthropiques) sont indiscernables et 48 % des flux naturels entrant dans l’atmosphère devraient aussi y rester, ce qui n’est pas observé (voir ici § 3.1).

Figure 8 : Flux anthropique, Croissance hémisphère Nord, Flux anthropique x 48% [4].

• Diverses méthodes sont utilisables pour estimer une corrélation : coefficient de détermination, corrélation selon Pearson, corrélation selon Spearman. Ici, entre les 2 séries ajustées par ‘airborne fraction’ = 48 %, la figure 8 montre que les corrélations Pearson et Spearman restent médiocres : Pearson = 0,57 et Spearman = 0,56 [4].

Pearson ou Spearman = 0 → absence de corrélation ; Pearson ou Spearman = 1 ou -1 → corrélation parfaite. Lorsqu’on enlève les tendances (2 séries ‘detrended’), les corrélations sont proches de zéro : Pearson_detrended = 0,11 Spearman_detrended = 0,15 [4].

• Le flux anthropique et la croissance du CO2 atmosphérique (H. Nord) sont donc très mal corrélés. En revanche, il existe une bonne corrélation entre ‘température’ et croissance du CO2 atmosphérique (ici), et les analyses de causalité statistique au sens de Granger (ici) montrent la causalité dans le sens ‘température’ → CO2. Voir aussi ici et Koutsoyannis Kundzewicz 2020.

• Le lecteur du présent article dispose désormais d’un avantage sur celui qui consulte seulement l’AR6 : pour apprécier l’assertion du GIEC (§ A.1.1 SPM), il bénéficie de l’exploitation des observations modernes fiables.

Il peut aussi juger quelle est la véritable influence de ces observations modernes dans un rapport scientifique du GIEC. Cette influence risque de lui apparaître tout aussi modeste que celle du flux anthropique sur la croissance du CO2 atmosphérique.

7. Conclusions

• Les rédacteurs du GIEC écrivent dans le rapport AR6 SPM § A.1.1: « Les augmentations des concentrations de gaz à effet de serre, […] résultent, sans équivoque, des activités humaines […] les terres émergées et l’océan ont absorbé une proportion presque constante des émissions de CO2 d’origine anthropique […] (degré de confiance élevé) »

• Les rédacteurs se font parfois discrets : ce paragraphe capital*, qui apparaît au tout début du rapport, n’est pas illustré par une figure comparant l’augmentation non filtrée du CO2 atmosphérique avec les émissions humaines (le rapport comporte pourtant 459 figures). La bonne corrélation, qui devrait théoriquement exister entre les 2 séries de données, n’est ni étudiée ni discutée dans les 2400 pages du rapport scientifique AR6 WG1.

• L’exploitation des observations modernes les plus fiables montre que la corrélation est médiocre entre les émissions anthropiques et l’augmentation annuelle du CO2 atmosphérique :

fig.5a → R² = 0,35 ; pour l’hémisphère Nord :fig.6 → R² = 0,32, fig.8 → Pearson = 0,57 et Spearman = 0,56.

Ces corrélations, non étudiées dans les 2400 pages de l’AR6, sont bien trop médiocres pour affirmer avec un « degré de confiance élevé » que la croissance atmosphérique du CO2 résulte « sans équivoque » des seules activités humaines.

• En 2020, suite aux décisions politiques ‘covid’, le flux anthropique baisse (plus forte baisse entre 1979 et 2023) mais la concentration globale [CO2] continue néanmoins de croître.

Plus troublant encore, pour le seul hémisphère Nord (lieu de 90 % des émissions anthropiques), la croissance accélère (voir fig.6 à droite → au-dessus de la tendance).

• Peut-on prévoir la croissance annuelle du CO2 dans l’atmosphère à partir des seules émissions anthropiques ?

Si on enlève la saisonnalité et la tendance, la corrélation entre résidus est quasi nulle sur 45 ans : fig.5b → R² = 0,03 ; fig 6 à droite → R² = 0,01 ; fig.8 → Pearson_detrended = 0,11 et Spearman_detrended = 0,15.

L’idée qu’une action volontariste sur les émissions anthropiques entraînerait une évolution prévisible du CO2 atmosphérique relève donc de l’illusion (confiance élevée).

* En prenant ce paragraphe A.1.1 comme une vérité scientifique, l’Union Européenne envisage de mobiliser jusqu’à 1500 milliards d’euros par an pour financer une réduction des émissions anthropiques. Il est impossible de prévoir l’effet de cette dépense sur la croissance du CO2 atmosphérique. Il est en revanche possible d’imaginer son effet sur la prospérité des Européens.

REFERENCES

1 Croissance CO2 atmosphérique

Croissance atmosphérique annuelle globale

Concentration globale selon NOAA

How we measure background CO2 levels on Mauna Loa

Incertitudes : http://gml.noaa.gov/ccl/ccl_uncertainties.html

Calibration : http://gml.noaa.gov/ccl/co2_calsystem.html

2 Flux anthropique

Global Carbon https://globalcarbonatlas.org/fr/emissions-2/emissions-co2/

ODIAC https://db.cger.nies.go.jp/dataset/ODIAC/DL_odiac2022.html

UNCC https://di.unfccc.int/time_series

Estimates of seasonal variation in fossil fuel emissions

Monthly global emissions of carbon dioxide from fossil fuel consumption

3 Séries temporelles

Séries temporelles

Cours de séries temporelles

La corrélation

Pearson_correlation_coefficient

4 Téléchargements

Deux séries temporelles.xls

L’article au format pdf

5 Articles connexes

Covid-19 et émissions de CO2

Lien entre température et CO2

Munschi 2016 a

Munschi 2016 b

Poyet 2022 (§ 1.4.4 pages 58-70)

Veyres 2024

Quelle étude fouillée ! Je vous félicite d’avoir démontré le biais, somme toute un coup de génie du GIEC, de faire une moyenne sur 5 ans pour masquer une réalité. Vous avez, grâce à votre ténacité, pu démasquer ce qu’on peut appeler une arnaque.

Merci beaucoup pour votre commentaire.

Un autre biais important (parmi beaucoup d’autres) est le suivant :

Dans les 2400 pages du rapport ‘scientifique’ AR6 WG1 on trouve 14 192 occurrences pour le terme ‘model’ contre seulement 3 106 occurrences pour le terme ‘observation’ soit 82 % versus 18 %. ou bien 4,6 contre 1.

https://www.science-climat-energie.be/2023/07/21/optimisme-du-modelisateur-scepticisme-de-lobservateur/

Vous comparez les modèles et les observations et vous avez bien raison. Un modèle n’a de valeur que s’il est validé par les observations, et encore sauf heureux hasard. Les modèles du GIEC sont nuls confrontés aux observations.( trois fois trop réchauffants et incapables de prévoir les pics de 2023/2024) Ce n’est donc pas un « biais », c’est une faute scientifique.

Cet article confirme que l’augmentation du CO2 est statistiquement très peu liée aux émissions anthropiques. Elle confirme que l’évolution du CO2 est plutôt statistiquement, là aussi, la conséquence de l’augmentation de la température. Dans ces conditions, on nous a bernés avec la « lutte contre le CO2 » et c’est une immense chance pour l’Humanité qui va devoir affronter 8 à 10 milliards d’individus à nourrir, dès lors que l’augmentation du CO2 est notre seule chance de voir augmenter la production des diverses sources de protéines (céréales, herbe verte pour l’élevage…) pour y faire face.

Il reste à découvrir, mais le sujet est en fin de compte secondaire, d’où vient ce réchauffement. La réponse est à rechercher dans les océans, la couverture nuageuse et l’albédo, les aérosols (dont certains sont d’origine humaine), les cycles solaires, et autres causes naturelles multiples. Les fluctuations climatiques sont le propre de notre Terre, n’en déplaise aux climato-alarmistes.

Désolé, les influences naturelles sur CO2 semblent à peu près constantes (aucune variation notable avant 1960) mais, depuis, les grandes variations faciles à constater sont les émissions industrielles très fortes et l’augmentation globales du CO2 (Mauna Loa) restant après absorption par la nature à un taux de 45 à 47 % du cumul des émission indus (stats BP, EDGARD, Carbon Global Project)

Ex BP; https://www.laquestionclimatique.org/Images/co2absorbe.jpg (idem avec les autres sources)

Je ne comprends pas pourquoi vous continuez à refuser que l’homme n’est pas responsable de l’augmentation du CO2 atmosphérique en brulant des fossiles ; la planète reverdit et donc la seule source de CO2 avec un delta C13 négatif , c’est les fossiles

@ frederic Sommer

1) L’homme est PARTIELLEMENT responsable, mais la majorité de la croissance atmosphérique est naturelle.

2) Nous avions déjà discuté ce sujet du delta 13C.

Je vous renvoie donc aux commentaires de cet article:

https://www.science-climat-energie.be/2024/01/12/airborne-fraction-1-2/

Ce n’est pas ce qui est démontré par l’analyse de tous les facteurs, y compris l’erreur de raisonnement avec le 13C :

https://www.laquestionclimatique.org/69-co2anthropique.htm

Rien ne sert de nier l’évidence: le CO2 a augmenté de moitié (teneur actuelle 30% environ) à cause des émissions industrielles.

Zagros , vous me décevez de plus en plus

Pour éliminer la corrélation fortuite causée par la pente commune des deux séries (Gt humains annuels et Gt supplémentaires Mauna Loa annuel), on peut comparer les vitesses de variations de ces deux séries (leurs différences).

Elles se ressemblent peu : les points ne s’alignent pas sur une droite, mais en un nuage informe avec quelques points égarés. Le R² est très faible (0,02).

C’est très différent de la bonne corrélation aussi bien visuelle que calculée entre les vitesses des températures et les vitesses des ppm à Mauna Loa, quand les températures accélèrent, les ppm accélèrent six mois plus tard.

NB : bien sûr, la ressemblance est plus facile avec des séries mensuelles.

@Paul Aubrin qui a dit

« » » » »la bonne corrélation aussi bien visuelle que calculée entre les vitesses des températures et les vitesses des ppm à Mauna Loa, quand les températures accélèrent, les ppm accélèrent six mois plus tard. » » » » »

Je trouve cela normal: quand le printemps arrive les températures augmentent et quand l’automne arrive, les gens reprennent le boulot et se chauffent de nouveau en brûlant des fossiles

C’est intéressant votre commentaire.

J’ignorais que le delta entre ppm de CO2 et température était aussi en défaveur de la théorie du RCA.

Auriez-vous s’il vous plaît un article sur ce sujet ?

Il me semble inutile et tiré par les cheveux de chercher des dérivées premières, secondes, etc. Alors que l’observation simple des données fondamentales incontestables (production indus, CO2 mesuré) est extrêmement parlante. Le point capital, et rassurant dans une certaine mesure, est que le coefficient d’absorption naturel global du CO2 est quasi constant et semble loin d’atteindre une limite (très analogue à la Loi de Henry).

https://www.laquestionclimatique.org/Images/co2absorbe.jpg

1) Pour comparer le flux anthropique (émissions anthropiques en Gt-CO2/an) avec une autre grandeur, il faut que celle-ci soit de même nature. Il ne faut donc pas utiliser [CO2] (en Gt-CO2) mais il faut utiliser d[CO2] /dt (en Gt-CO2 /an).

2) Il est au contraire très utile de comparer les observations les plus fiables avec l’assertion du GIEC. S’il existe un désaccord, alors l’assertion doit être considérée comme incorrecte.

3) Le ‘coefficient d’absorption naturel global’ du CO2 N’EST PAS « quasi -constant » : voir le § 5.1 de l’article ou bien R² = 0,35 figure 5a

4) Il existe des modèles alternatifs à cette assertion du GIEC. En voici 2, parus sur SCE :

SCE_ 03/2022 https://www.science-climat-energie.be/2022/03/25/soleil-temperature-et-co2/

SCE_02/2022 https://www.science-climat-energie.be/2022/02/11/les-incertitudes-du-cycle-du-carbone-rendent-sa-modelisation-hasardeuse/

Le cumul en Gt émis/atmosphérique vaut bien les Gt/an pour l’étude.

Le taux d’absorption CO2 indus émis EST CONSTANT – Faire les ratios à partir de Mauna Loa et Carbon Global Project ou avec EDGAR ; on trouve pour les dix dernières années 45% ou 47% de CO2 naturellement absorbé.

@ Michel T

Pour décider si une grandeur est constante, il faut nécessairement l’étudier en fonction du temps (par exemple par année). Si on utilise un cumul, on obtiendra seulement la moyenne de cette grandeur (ici de l’ordre de 45% à 47 %) sans pouvoir affirmer que cette grandeur est constante.

Dans le présent article, le § 5.1 ou bien R² = 0,35 de la figure 5a, montre que la grandeur n’est PAS constante à l’échelle de l’année. Cette grandeur montre au contraire de très fortes variations annuelles.

Je vous renvoie pour complément à ma réponse à votre commentaire du 21 janvier 2025 à 18 h 41 min.

Selon moi, on peut considérer que l’accroissement du CO2 suit la formule

d[CO2]/dt = aT(t) + b

Autrement dit, la somme :

– d’une tendance de fond (b), qui, selon moi, résulte des rejets anthropiques x 48%

– d’une variation temporelle : aT(t), qui résulte des variations de température de la surface des océans

En faisant cela, on peut obtenir une corrélation qui me semble très bonne.

Qu’en pensez-vous ?

1) Il y a accord avec vous sur l’expression d[CO2]/dt = aT(t) + b, mais à condition que T(t) désigne une anomalie de température. Dans cette expression b est simplement un paramètre qui dépend de l’anomalie de température (on peut avoir b =0 en décalant la référence de l’anomalie)

Sur ce sujet, vous pouvez consulter cet article dans lequel on obtient la relation d[CO2]/dt = 3,33 (UAH LT) + 2,17, expression équivalente à d[CO2]/dt = 3,33 [(UAH LT) + 0,65]

voir SCE 12/2022 https://www.science-climat-energie.be/2022/12/23/co2-atmospherique-2-3/

2) En revanche, il y a désaccord avec l’idée d’une tendance de fond qui serait exclusivement causée par le flux anthropique : l’évolution du delta 13 C serait alors plus rapide que celle qui est observée. Sur le sujet, vous pouvez consulter d’autres arguments dans le § 2,2 de cet article SCE_02/2022

https://www.science-climat-energie.be/2022/02/11/les-incertitudes-du-cycle-du-carbone-rendent-sa-modelisation-hasardeuse/

3) Selon certains scientifiques, les évolutions récentes du CO2 sont principalement causées par le dégazage océan intertropical et minoritairement anthropiques. Vous pouvez consulter cet article SCE_03/2022 https://www.science-climat-energie.be/2022/03/25/soleil-temperature-et-co2/

Merci de cet article de vulgarisation convainquant, que j’arrive bien a suivre, sans formation scientifique supérieure. Ma formation plutôt moyenne en économie le fait craindre fortement l’allocation de toutes ressources humaines a ce combat contre des moulins.

Merci pour votre appréciation.

En effet, l’allocation de ressources humaines, mais surtout financières à un probléme qui n’existe pas est désolant (à ce jour et à ma connaissance, le problème RCA n’est pas démontré scientifiquement).

Cet article sera d’autant plus convaincant que vous le signalerez à vos connaissances, ainsi que l’existence de SCE : https://www.science-climat-energie.be/

Le bon sens est-il un gaz à effet de serre ?

T.Pointet 2024

Zéro émissions de CO² en 2050 en France

Atteindre zéro émission de CO² en France « abaisserait » (d’après les modèles) la température du globe de 0.0001°C. Les rejets en CO² des pays de l’OCDE représentent 37% des rejets mondiaux, la France : 1%. Si l’OCDE vise la baisse de ses émissions, dans le reste du monde elles augmentent : deux centrales à charbon nouvelles sont créées chaque semaine en Chine.

Coût de la décarbonation de la France : 67 milliards € par an, soit 100 000 € pour une famille avec 2 enfants, d’ici 2050, pour éviter un réchauffement de 1/10000°. A quoi il faut ajouter le coût de l’accroissement des temps de déplacements, + le coût de l’éco-anxiété, + le coût du développement de la voiture électrique. Pour agir sur 1% des rejets mondiaux…

Des travaux scientifiques majeurs, des impostures, une science malmenée qui sert d’alibi

Dans les années 80 le CNRS engage un programme de recherche (Claude Lorius chef de projet) axé sur des carottages des glaces polaires. Il permet de quantifier les teneurs en CO² des bulles d’air emprisonnées dans la glace à différentes profondeurs, révélatrices des teneurs en CO² des atmosphères des époques correspondantes. Parallèlement, l’analyse des pollens de ces strates donne des indications sur les flores autour du cercle polaire, donc sur les températures. Traduites en courbes, les variations dans le temps du CO² et des températures évoluent parallèlement. C’était trop beau et c’est là qu’une erreur grossière de raisonnement apparaît, puis s’impose : tabler sur la causalité de l’une sur l’autre, sans chercher si d’autres variables pouvaient être liées, voire être des causes communes –et peut-être majeures- des variations de température d’une part, de CO2 d’autre part : variation de l’orbite terrestre, variation de l’activité solaire, etc., les variations du CO² et de la température n’en étant peut-être que des effets. Sinon comment explique-t-on les glaciations, les réchauffements inter-glaciaires au quaternaire, l’optimum climatique médiéval (plus chaud qu’aujourd’hui) en l’absence d’émissions anthropiques ?

Seconde erreur, plutôt qu’observer plus avant, on formule d’emblée un postulat qui se voulait logique : les teneurs en CO² sont la cause et la température la conséquence, par analogie avec l’effet de serre. Ca pouvait coller, mais surtout c’était facile à comprendre et ce schéma simplificateur diffusa largement. Y compris dans les sphères politiques qui se remettent rarement en question. Pas de chance, en réanalysant plus finement les données de Lorius dans les années 2000 (CNRS Grenoble), on s’aperçut que les courbes étaient légèrement décalées dans le temps et que la température présentait une certaine antécédence sur le CO². L’effet ne pouvant pas anticiper la cause présumée, il fallut cacher la merde au chat ce qui fut fait : les glaciologues de Grenoble furent interdits de publication. Dans les années 2010-2020 ce résultat fut confirmé par d’autres équipes dans le monde et des courbes firent leur apparition ça et là avant d’être méthodiquement critiquées et gommées (fig 1).

L’idée première de causalité « CO² température » faisait son chemin. Sous la pression des mouvements écologistes, dans les années 2000, on la transposa à l’époque moderne où le trou de le couche d’ozone et les gaz à effet de serre étaient le leitmotiv du moment. Le CO² est l’un de ces gaz et on se focalisa sur les émissions anthropiques pour expliquer les augmentations enregistrées depuis 50 ans de sa concentration dans l’air. Au passage deux lacunes de raisonnement sont introduites :

1) l’eau vapeur est aussi un gaz à effet de serre et elle s’invite à côté du CO² dans les réactions de combustion, mais on l’ignore, 2) on laisse négligemment de côté les émanations de CO² d’origines géologiques liées à l’altération des roches carbonatées qui couvrent les 2/3 des terres émergées, aux émanations d’hydrocarbures –et leur produits d’oxydation- issus de gisements affleurant, sur terre et en mer, aux émanations de CO² profond un peu partout.

Les échanges atmosphère> océan, en particulier les variations induites par les alternances el Nina /la Nino, sont également minorés. Et pour faire sérieux, on fait des simulations d’évolution du climat et des températures avec pour principal paramètre d’entrée le CO² anthropique. Quel crédit apporter à des modèles auxquels il manque un bon nombre de paramètres explicatifs, autrement dit où la concentration atmosphérique en CO² est le résultat et où le CO² anthropique est la donnée d’entrée pour ainsi dire « éliminatoire » à côté des facteurs planétaires, géologiques passés sous silence ? On introduit une liste réduite de paramètres comme cause et on « démontre » que l’évolution de la température est liée à cette « short-list ». D’ailleurs au fil du temps, les observations démentent les simulations : les courbes mesurées et les courbes simulées divergent.

L’année 2020 et le ralentissement de l’activité économique liée au covid a offert une belle opportunité d’observer un contre-effet : la baisse des émissions aurait dû produire sous quelques mois une baisse des concentrations de CO² dans l’atmosphère si la cause majeure était anthropique. Cette baisse s’est produite pour un gaz lié au CO² dans la combustion des fuels fossiles, le NO² dont la concentration dans l’air a diminué dès 2020, de façon démonstrative avec une diminuton de la nébulosité dans les grandes villes. Mais le CO² continuait d’augmenter malgré une situation qui aurait comblé les fantasmes les plus fous des écologistes : réduire de 50% en quelques mois les émanations du parc automobile, réduire de 73% le traffic aérien. Mais on détourna pudiquement les yeux. Le déni consista même à affirmer que l’homme avait émis tellement de CO² qu’il faudrait des dizaines d’années -ou plus- pour en faire baisser la concentration. Encore un raisonnement doublement faussé : 1) cette énorme concentration dans l’atmosphère n’est que de 0,038% ( !), moins que la concentration des gaz rares, moins que les 1 à 5% de concentration en vapeur d’eau selon les lieux et les saisons, 2) comment admettre une inertie aussi longue pour l’atténuation du CO² anthropique quand le pompage cyclique du même CO² par les végétaux en zone tempérée (printemps + été chaque année) se répercute à hauteur de 1% sur la teneur atmosphérique en CO² dans tout l’hémisphère nord à partir du mois de juilet, soit 2 à 3 mois après la reprise de croissance de la masse foliaire ? Le même gaz dans le même contenant, 3 mois d’inertie dans un cas, un temps interminable dans l’autre ! La reprise économique de 2021 a fort heureusement envoyé la question aux oubliettes. Au contraire, si les teneurs en CO² ont constamment augmenté malgré la baisse des émissions, il conviendrait justement d’en chercher la cause ailleurs que dans les émissions anthropiques. Forget it.

Dernière imposture, depuis 3 ans les températures croissent moins vite que ne le prédisaient les modèles –modèles non représentatifs rappelons-le – parallèlement avec la baisse voulue des émissions de CO² par l’homme dans les pays de l’OCDE. Qu’à cela ne tienne, on déclare sans frémir (Jean Jouzel notre climatologue vedette) que c’est le résultat des efforts consentis par les pays de l’OCDE pour réduire leurs émissions. Avec incidemment un effet « nuage de Tchernobyl » (cher à Fabius, le même qui a présidé la COP 21) car si les émissions ont un peu baissé dans les pays de l’OCDE, elles ont augmenté en Chine, en Inde… Le brassage atmosphérique qui ignore l’effet Tchernobyl a assurément provoqué l’homogénéisation des concentrations à travers l’hémisphère nord sous trois mois, et les teneurs ont été les mêmes partout. Non, on est persuadé du bien fondé des mesures écologiques prises par les pays de l’OCDE. L’art de retomber sur ses pattes en faisant dire ce que l’on cherche à une science malmenée.

Les questions simples –et pourtant majeures- qu’il faudrait traiter :

– Quel sont les vrais facteurs explicatifs des variations de la température ?

– Quel sont les facteurs qui expliquent la montée des teneurs en CO2 depuis plus de 50 ans qu’on la mesure, selon un rythme régulier (courbe de Keeling) y compris en 2020 lorsqu’elles auraient dû décroitre?

– Quel sont les facteurs qui expliquent chaque année une remontée étonnament rapide du CO2, trois mois après la chute des feuilles, alors que la dégradation de la masse foliaire de l’année va demander des années ?

– Quelle sont les rôles comparés de la vapeur d’eau et du CO2.

A l’évidence une partie du phénomène nous échappe et il est mal vu de chercher quoi.

“THINK, it’s not illegal (yet)”

Fig 1.- Mauna Loa observatory : la courbe bleue traduit les variations de températures de 1990 à 2021, la courbe verte les varitaions de concentration en CO2. Depuis mars 2021 ce graphique a été retiré du site web (le gouvernement démocrate des USA a été installé en janvier 2021, pure coïncidence….).

Fig 2.- La courbe de variation des concentrations du CO2 atmosphérique dans l’hémisphère nord dite courbe de Keeling, relevée par le Mauna Loa Observatory. Aucune variation de tendance au droit de l’année 2020. Mais une chute chaque année au mois de juin, correspondant à la reprise de la végétation, moyennant une inertie de 2 à 3 mois (https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/).

Et pour amateurs de contrepèteries : les canicules s’emballent.

Merci pour votre très long commentaire (les commentaires sont normalement limités à 3000 caractères)

Oui, vous avez raison, le GIEC/ONU, sur ces sujets, a mis la charrue avant les bœufs.

Mais Il est vrai que les modélisateurs ont une tendance naturelle à l’optimisme. Par ailleurs, un cartel de recherche comme le GIEC, soutenu par les politiques et les médias, est excessivement à l’abri de la contestation : voilà qui peut entraîner le développement durable d’une erreur / impasse …

pour Thierry Pointet:

« » » 2) comment admettre une inertie aussi longue pour l’atténuation du CO² anthropique quand le pompage cyclique du même CO² par les végétaux en zone tempérée (printemps + été chaque année) se répercute à hauteur de 1% sur la teneur atmosphérique en CO² dans tout l’hémisphère nord à partir du mois de juilet, soit 2 à 3 mois après la reprise de croissance de la masse foliaire ? » » »

Mon commentaire :

La part ppmCO2 varie dans l’hémisphère nord et présente un maximum en mai; La diminution est immédiate et se déroule en juin, juillet et août. Le minimum est fin août-septembre. Cette part remonte ensuite très régulièrement de septembre, octobre, novembre, décembre jusqu’à fin avril-mai.

Il n’y a donc aucun délai entre la reprise de la végétation et la diminution de CO2. On dira donc que la variation de ppmCO2 est très sensible à l’activité de la végétation

Le conseil scientifique de l’association devrait être plus vigilant et invalider la publication de ce genre d’articles .

La question de la nature anthropique ou non des augmentations de CO2 dans l’atmosphère a été tranchée il y a longtemps; Ferdinand Engelbeen a écrit des articles définitifs sur le sujet. https://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/co2_origin.html

L’article ne dit d’ailleurs pas d’où viendrait la part non anthropique qu’il prétend démontrer.

Il y a suffisamment d’incohérence et d’incertitudes dans les modèles pour exprimer des doutes quant aux prévisions chiffrées sans inventer des faux arguments.

Merci pour votre remarque, mais…

1) Votre commentaire ne précise pas quels sont les points précis de l’article que vous contestez, et qui permettraient à un ‘conseil scientifique’ d’invalider la publication de l’article.

2) Ferdinand Engelbeen reprend simplement 4 arguments du GIEC à savoir : concentration plus élevée dans l’H Nord, évolution du delta 13C, évolution du dioxygène, évolution du carbone 14.

Une réponse à ces 4 arguments Engelbeen/GIEC est consultable au § 3.2 de l’article SCE-07/2023

https://www.science-climat-energie.be/2023/07/21/optimisme-du-modelisateur-scepticisme-de-lobservateur/

3) Pour la part non anthropique, la source naturelle soupçonnée est l’océan intertropical.

Sur ce sujet, vous pouvez consulter 2 articles SCE :

– §3 de l’article SCE_02/2022

https://www.science-climat-energie.be/2023/07/21/optimisme-du-modelisateur-scepticisme-de-lobservateur/

– SCE_03/2022

https://www.science-climat-energie.be/2022/03/25/soleil-temperature-et-co2/

Que vous inspire cette courbe simple et bien réelle ?

https://www.laquestionclimatique.org/Images/co2absorbe.jpg

Cette courbe omet les échanges naturels, mal connus mais largement supérieurs au seul flux anthropique.

https://www.science-climat-energie.be/2024/01/12/airborne-fraction-1-2/

Voir également les ordres de grandeurs du § 1 de cet article:

https://www.science-climat-energie.be/2022/02/11/les-incertitudes-du-cycle-du-carbone-rendent-sa-modelisation-hasardeuse/

S’il les échanges naturels sont mal connus, il est osé de les dire supérieurs. D’autant que les variations de CO2 avant 1960 étant faibles, il est évident que ces échanges naturels CONSTANTS depuis longtemps n’ont pas eu d’incidence sur la variation importante du CO2 depuis.

Un cumul de données fiables est plus utile que des supputations sur des cycles incertains. L’absorption naturelle du CO2 par rapport aux émissions indus est de 45 ou 47% (data Mauna Loa / Global Carbon Project / EDGARD) sur plus de 30 ans.

@ Michel Thison

1) Selon le GIEC, les échanges naturels (≈207 Gt-C /an) sont environ 20 fois plus grand que le flux anthropique (≈10 Gt-C /an): https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/Fig6-01-2.jpg

Selon le GIEC, le flux anthropique qui entre dans l’atmosphère correspond à environ 5 % de l’ensemble des entrées (anthropique naturelles).

2) Avant 1960 et les mesures modernes à SPO et MLO, nous ignorons largement quelles ont été les évolutions/ variations pour le CO₂ atmosphérique.

Pour les estimations avant 1960, le GIEC ne retient qu’un SEUL proxy (les archives glaciaires des bulles de glace) alors que d’AUTRES proxies les contredisent: voir la figure 2 de SCE_01/2019 https://www.science-climat-energie.be/2019/01/10/laugmentation-recente-du-taux-de-co2-atmospherique-est-elle-exceptionnelle/

Enfin, certaines mesures chimiques anciennes contredisent également ces archives glaciaires (UNIQUE proxy sélectionné par le GIEC) : voir les figures 24, 25 et 26 le l’article : https://scienceofclimatechange.org/wp-content/uploads/Beck-2010-Reconstruction-of-Atmospheric-CO2.pdf

3) L’absorption naturelle du CO₂ par rapport aux émissions anthropiques n’est PAS entre 45 % ou 46 %.

Si on prend les valeurs du GIEC, l’absorption est proche de 98 % de tous les flux entrants dans l’atmosphère (anthropique comme naturel).

Cette même absorption naturelle du CO₂ est également proche de 25 % du CO₂ total contenu dans l’atmosphère (naturel + anthropique)

Sur ce sujet je vous engage à lire l’article SCE_01/2024 https://www.science-climat-energie.be/2024/01/12/airborne-fraction-1-2/

Les figures 2a et 2b de cet article permettent un raisonnement correct, basé sur les valeurs alléguées par le GIEC vers 2010.

Merci michel Negynas pour votre commentaire ; je pense comme vous que le papier de

Ferdinand Engelbeen n’est pas criticable et qu’il démontre clairement que l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère est 100 % liée à la combustion des fossiles : la planète reverdit et l’évolution du delta C13 ne peut donc pas avoir une autre origine que la combustion des fossiles

Il ne faut pas confondre échange entre biosphère et atmosphère et bilan

Ces discussions sur l’origine naturelle ou anthropique de l’augmentation du CO2 atmosphérique n’ont qu’un intérêt secondaire pour la bonne et simple raison que le réchauffement ne vient pas, ou si peu, du CO2.

Le débat important est la recherche de la vraie cause du réchauffement. Mais c’est plus difficile et ça a moins de succès. Il est plus facile de rester cantonné au CO2, plus accessible. C’est le choix qu’a fait le GIEC.

@ Zagros

Même secondaire, il existe une double intérêt:

1) Connaissance du cycle du carbone : l’homme est-il désormais l’acteur principal ou seulement un acteur secondaire ?

2) Pour que l’homme soit devenu le facteur dominant du climat (selon la thèse du GIEC/ONU), il est nécessaire que DEUX hypothèses soient SIMULTANÉMENT correctes:

a) C’est principalement l’homme qui causerait l’évolution du CO₂ atmosphérique.

b) Ce CO₂ atmosphérique aurait un effet majeur sur la ‘température’.

Si UNE SEULE des 2 hypothèses a ou b est incorrecte, alors le catastrophisme des dernières décennies était délirant (par la grâce du GIEC/ONU, l’homme est un fou pour l’homme).

@Zagros

« » »Le débat important est la recherche de la vraie cause du réchauffement. » » » »

Bon , Trump trouvera le responsable

@Zagros

vous êtes à côté de la plaque ; les politiques en créant le GIEC ont trouvé le responsable du réchauffement climatique , le CO2 ( ce qui est faux ) et ils ont trouvé le responsable de l’augmentation de celui-ci qui est l’homme ( ce qui est vrai)

C’est dommage que des gens comme vous , et vous n’êtes pas le seul, ne puissent pas faire cette constatation

On peut dire un tas de chose contre les politiques économiques actuelles et contre l’endettement dramatique des générations au nom de la « lutte contre » le réchauffement climatique. Sans-doute doit-on même sérieusement remettre en question la capacité humaine à inverser cette tendance… Toutefois (à moins que je ne lise pas correctement ce texte de l’auteur), son argument ci-dessus, s’oppose-il vraiment à l’idée que les tendance de fond sur 250 ans, mettant en relation celle des émissions industrielles de CO2 et du CO2 dans l’air, après les avoir filtrées des phénomènes naturels connus, soient décorrélées des tendances courtes pour ces deux valeurs CO2 émis et CO2 atmosphérique (non filtrés)? Si le stockage des océans et autres boucliers de cendres volcaniques peuvent décaler les valeurs atmosphériques de plusieurs années, en quoi cette décorrélation serait-elle étonnante?

@ Engelbretch

1) Je vous renvoie au dernier point de la conclusion du présent article (45 ans des meilleures mesures modernes, sur plusieurs observatoires, démontent que les émissions anthropiques NE permettent PAS de prévoir la croissance annuelle du CO₂ atmosphérique)

2) A propos des températures, on peut en effet imaginer des délais de plusieurs années, à cause de l’inertie thermique ou de phénomènes de transport lent.

En revanche cela NE peut PAS être le cas pour une relation flux anthropique vs croissance du CO₂ atmosphérique. Le flux anthropique va DIRECTEMENT dans l’atmosphère, sans délai décelable (inférieur à 1 an) dans les conditions du présent article, car on utilise des données annuelles.

3) La croissance (y compris de long terme) du CO₂ atmosphérique semble être principalement une conséquence de la ‘température’

Je vous suggère la lecture de cet article SCE_12-2022, particulièrement le § 4.2

https://www.science-climat-energie.be/2022/12/23/co2-atmospherique-2-3/

Observateur et commentateur sur ce site SCE depuis 2019… doté d’une base scientifique d’ingénieur et d’une pratique managériale d’industriel… qui tôt a pratiqué des « modélisations », j’en vis quelques pros & cons et ce qu’entraînent les dérives liées aux « biais cognitifs ». Ceci déjà médité par d’autres, et en divers points de ma vingtaine d’articles (écrits bénévolement sur SCE).

De la sorte ai-je découvert qu’à côté des aspects d’algorithmique et chiffrés que NOUS TOUS devrions affectionner avec pleine rigueur, il est notoire qu’en matières climatologiques ..autant qu’en gestion économique.. l’aspect « facteur humain » peut vite prêter à une focalisation étrange et conduire à altérations.

Je ne parle pas ici du consommateur d’énergies, ce producteur d’un ajout CO2 tant vilipendé, mais plutôt d’état d’esprit décelé chez des « auteurs » que sont certains chercheurs. Soit des êtres à l’esprit certes curieux, passionnés, mais où une frange d’entre eux se comportent tels des êtres « religieusement idéologisés », adeptes d’une attitude finalement dogmatique !

La climatologie agglutine plusieurs disciplines complexes, en un bel enchevêtrement. De surcroît, cette jeune science – aux processus et logiques encore un tantinet opaques – semble parfois s’être acoquinée avec des maîtres de la finance internationale et des politiques… subtils opérateurs d’un jeu d’intérêts subsidiants !

En somme, assistons-nous là à une réplication de la société humaine ?

Alors, des innombrables variables influentes susceptibles d’agiter les phénomènes météo-climatologiques, une frange de nos chercheurs – plus d’acteurs décisionnels – accouplés à médias, tous volontiers « focalisés », en arrivent à une dispute obtuse qui passe à côté des grandes choses !

C’est le sens donné à un vieux dicton : »On voit la paille dans l’oeil (l’esprit) de son voisin, mais pas la poutre dans le sien ».

En n’est-il de même, à outrance, avec cette focalisation sur une seule variable blâmée « ce taux CO2 – naturel plus anthropique », où pourtant de nombreux chercheurs (les 1600+ de CLINTEL et bien d’autres mondiaux) invoquent à coups d’arguments et/ou démonstrations… la dimension d’ordre secondaire ou celle temporelle ? Tandis que s’arc-boutent et débattent sans fin les ataviques déjà nommés ?

Simple question à peine naïve, d’un non-climatologue. :o)

E Simon, votre point de vue est très pertinent. On nous a branché sur le CO2 qui n’y est pour rien ou si peu de chose dans le réchauffement. On nous fait perdre notre temps avec des discussions sans fin sur la physique de l’atmosphère, alors que la question est ailleurs.

Il est étonnant que de nos jours, des faibles d’esprit peuvent encore croire que l’homme puisse avoir une quelconque influence sur les évolutions climatiques. Les forces naturelles sont bien plus fortes que les dérisoires balbutiements de gens dont le climat est en fait le cadet de leurs soucis alors que leur seul but est de détruire notre mode vie et notre société capitaliste. Ils sont malheureusement relayés par des idiots utiles qui répètent tels des perroquets des slogans simplistes qu’ils croient avoir compris dans leur cervelet fossilisé.

@Zagros

Tout le monde confond climat et météo ; le climat à Paris est plus chaud qu’à la campagne à côté et cela ne date pas d’hier , et cela c’est la faute de l’homme ; après , si le climat change au Sahara et aux pôles , c’est un autre problème , mais il l’a fait tout le temps

Mais je ne veux pas entamer le débat sur la société capitaliste et les écolos

@Emmanuel simon

J’ai pas bien compris votre commentaire; pourriez vous développer ?

@ Fred Sommer ,

Mes commentaires sont généralement réfléchis, ils (tentent?) d’illustrer des réalités observées et cent fois dénoncées par des scientifiques sérieux et assez éminents.

Relisez-moi donc ?

Sinon j’ai pas l’intention de tomber dans la spirale des pros/cons (ou ping-pong).

Bien cordialement,

On sait à peu près mesurer la concentration dans la haute atmosphère, en plusieurs points élevés du globe et exempts de végétation. On constate que la concentration est assez homogène.

On sait à peu près chiffrer (via le commerce mondial) ce qu’on balance comme CO2 dans l’atmosphère.

On constate qu’on ne retrouve dans l’atmosphère que en gros 50% de ce qu’on a émis.

Ou passe le reste? Il ne fuite pas dans l’espace.

Donc il est absorbé par la l’écosphère terrestre: océans, biosphère, minéraux…

Donc globalement, c’est un puits de carbone.

Si c’est un puits, ce n’est pas une source.

(Rasoir d’Ockham)

@ Michel Negynas

Le raisonnement que vous tenez est très courant, (il est promu par le GIEC), ce raisonnement devient fautif lorsque vous écrivez

« on ne retrouve dans l’atmosphère que en gros 50% de ce qu’on a émis »

Non, on retrouve dans l’atmosphère 2,5 % du flux anthropique entrant (et pas 50%) et 2,5 % des flux naturels entrants.

On peut aussi dire que 25 % du contenu en CO₂ de l’atmosphère ((anthropique comme naturel) est absorbé chaque année.

Je vous conseille (pour la dernière fois) la lecture attentive de l’article SCE-01-2024 :

https://www.science-climat-energie.be/2024/01/12/airborne-fraction-1-2/

Les figures 2a et 2b permettent de raisonner sans oublier les flux naturels.

Mais vous n’êtes pas la seule personne qui a été induite en erreur par le GIEC (le GIEC escamote volontairement les flux naturels)

@ Emmanuel qui a écrit

« » » » » »Relisez-moi donc ? » » » » » »

Je l’avais fait trois fois et à chaque fois je comprenais moins ; j’ai encore relu à l’instant et ai abandonné

Par contre j’ai reculé de 6 mois sur le blog et trouvé des commentaires de vous ; et ben , au bout de dix lignes j’abandonne

Désolé , mais ne m’en voulez pas

Pour répondre à M Maurin

Ce n’est pas parce que quelque chose est soutenu par le GIEC que c’est obligatoirement faux! Et nous sommes nombreux, y compris des « climatosceptiques » éminents, à suivre un « raisonnement fautif ». (Curry, Lindzen, …)

En quoi l’affirmation: nous émettons x ppm de CO2 chaque année, et nous mesurons un accroissement de moitié de ce que nous avons émis dans l’atmosphère serait fausse? C’est juste factuel.

Vous dites:

« Non, on retrouve dans l’atmosphère 2,5 % du flux anthropique entrant (et pas 50%) et 2,5 % des flux naturels entrants.

On peut aussi dire que 25 % du contenu en CO₂ de l’atmosphère ((anthropique comme naturel) est absorbé chaque année. »

Vous mélangez flux et stock….

Par ailleurs, les mesures dans les glaces, où on voit que l’augmentation de température à certaines périodes de l’histoire de la terre, a précédé l’augmentation de CO2, il faut 10 degrés pour avoir une augmentation de 100 ppm de CO2.

Nous en sommes à 1,5 degrés pour 120 ppm….

C’est conforme à la loi de Henry: l’influence de la pression partielle du CO2 est bien supérieure à celle de la variation de la constante de Henry avec la température.

Monsieur Negynas

Vous vous laissez entraîner dans un combat d’arrière-garde. Pendant que vous discutez CO2, vous ne discutez pas de la ou des causes réelles du réchauffement observé. Vous tombez dans le piège tendu par les tenants de la responsabilité humaine. Dès lors que le CO2 n’y est pour rien (un doublement du CO2atm n’entraînerait aucune augmentation mesurable de la température car on est déjà saturé à 425 ppm), la bonne question que vous oubliez de vous poser est :quelles sont la ou les causes réelles du réchauffement, et la question subsidiaire est : l’homme a-t-il les moyens d’agir sur ce réchauffement ou doit-il se contenter de se préparer ?

Je vous en prie, mettez vos compétences et votre esprit critique sur les bons rails.

Pour ma part, je ne remets pas en cause le fait qu’ajouter du CO2 dans l’atmosphère augmente la température toutes choses égales par ailleurs. Ce que je mets en doute, c’est notre capacité à prévoir ce que cela donnera globalement pour le climat, certaines variables étant bien plus puissantes que le CO2.

Il y a deux sujets qui sont le dada de certains « climatorealistes » et qui les discréditent, et, par amalgame, nous avec:

– la part enthropique du CO2

– la « saturation ».

Sur les deux sujets, il est facile de démontrer qu’ils ne remettent rien en cause.

Il faut absolument se concentrer sur les vraies questions: validité des modèles, influence des différentes variables, caractère chaotique du climat…

Michel Negynas

Je crois comprendre que vous tenez pour dépassés les sujets tels que la part enthropique du CO2, et la saturation.

Rien n’est jamais définitivement acquis. Je pense qu’il faut être plus prudent.

Le GIEC a retenu que l’augmentation actuelle du CO2 est due à la seule combustion des « fossiles » (gaz, charbon, pétrole) en se basant sur la teneur en carbone 13 (delta 13C de -20 pour mille). Or les herbacées ont un delta 13C de -23, l’humus et la tourbe de -25, et avec les incendies et la fonte du permafrost, la contribution de ces derniers doit être importante et peut-être même prépondérante dans la teneur en carbone 13 du CO2 atmosphérique par les quantités dégagées, et dans la mesure où la courbe de montée du CO2 n’a pas été le moins du monde infléchie pendant la crise covid quand la consommation de fossiles a diminué. En tout état de cause, quelle que soit l’origine, humaine ou non, de la montée du CO2, ce n’est pas ce gaz qui modifie le climat. On a calculé qu’un doublement du CO2 à 800 ppm n’était pas de nature à réchauffer l’atmosphère, le CO2 étant déjà « saturé » à 425 ppm, sa valeur actuelle.

Pour le reste je vous rejoins sur l’invalidité des modèles. Ils ne sont pas recalés sur les mesures réelles comme devrait l’être tout modèle dans toute discipline scientifique, et surtout ils ne reproduisent pas la ou les vraies causes du réchauffement.

@Zagros

Je ne vois pas ce que vous reprochez à ce qu’a dit Michel Negynas; tout ce qu’il a dit est entièrement vrai; vous devriez faire un peu de géologie et de paleoclimatologie pour comprendre que les variations climatiques , ne serait-ce que pendant le dernier million d’années , sont principalement liées aux variations solaires , ses variations d’activité interne avec des cycles de mille à dix mille ans, et les cycles de Milankovitch de 100 000 ans environ.

Je ne comprends pas que vous qui êtes physicien du nucléaire ne comprenez pas ou ne faites pas confiance au lien donné par Negynas

https://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/co2_origin.html

ou Ferdinand Engelbeen montre d’une façon indiscutable grâce aux isotopes du Carbone que si sa concentration augmente dans l’atmosphère elle ne peux s’expliquer que par la combustion du Carbone fossilisé dans le pétrole , le gaz et le charbon et non pas par le largage de CO2 atmosphérique dissout dans l’eau de mer ou celui d’ions hydrogénocarbonates HCO 3-dissouts en grande quantité dans l’eau de mer

Ce n’est pas parce que un certain nombre de climato réalistes soient d’accord avec certaines affirmations du GIEC telle que la responsabilité de l’homme dans l’augmentation du CO2 atmosphérique, qu’il faut être d’accord avec la responsabilité de celui-ci et rien que lui dans l’augmentation des températures observées depuis le début de l’ère industrielle