Brigitte Van Vliet-Lanoë

directeur de Recherche CNRS émérite

English version

THE SUN, THE OCEAN AND CO2 : AN OBJECTIVE APPROACH TO THE SOLAR ENERGY CONTRIBUTION

Nous sommes sur une planète bleue dont la caractéristique première est la présence d’un océan responsable de 70% du stockage énergétique d’origine solaire. La masse océanique terrestre correspond à 300 fois la masse de l’atmosphère et, sa capacité de stockage thermique représente 1000 fois celle de l’atmosphère. L’océan joue donc le rôle de régulateur thermique de la planète puisqu’ il possède une plus grande inertie thermique que l’atmosphère. Notre planète, étant donné la présence de l’océan (Fig. 1), possède une atmosphère riche en vapeur d’eau et donc une nébulosité variable. La vapeur d’eau atmosphérique, le principal gaz à effet de serre, intervient majoritairement dans l’équilibre radiatif de la Terre, en absorbant le rayonnement infrarouge entrant (solaire) et sortant réémis à la surface de la planète.

Figure 1a. Hémisphère Nord couvert à 62 % par l’eau avec Océan Arctique alors que l’Hémisphère Sud l‘est à 82% avec l’Océan Circum Antarctique.

Figure 1b. Nuages noctulescents liés à l’augmentation de l’humidité dans la haute stratosphère et la mésosphère (entre 75 et 90 km d’altitude) en relation avec les injections convectives de vapeur (cf éruption du Hunga Tunga et orages tropicaux) ainsi que la destruction de l’ozone par les UVC produit par l’activité solaire.

Ils ont été observés pour la première fois en 1885, deux ans après l’éruption du Krakatoa en 1883.

Photo Jónína G. Óskarsdóttir fin Novembre 2024 , Islande.

L’analyse récente de Nikolov et Zeller (2024) a révélé que la diminution observée de l’albédo planétaire (nébulosité et glaces) ainsi que les variations mesurées de l’irradiation solaire totale (TSI ou Total Solar Irradiance) expliqueraient à elles seules 100 % de la tendance au réchauffement climatique direct et 83 % de la variabilité interannuelle de la Global Surface Air Temperature (GSAT) via 24 dernières années de mesures thermiques satellitaires et au sol. L’évolution de l’albédo des nuages terrestres serait, selon ces auteurs, le facteur dominant de l’évolution de la température troposphérique, tandis que la TSI ne jouerait selon ces auteurs qu’un rôle marginal. C’est oublier le rôle de stockage thermique dans l’océan intertropical superficiel.

Un autre facteur, transitoire certes, est en relation directe avec les réchauffements stratosphériques soudains liés aux éruptions solaires (SCE, 2024), plus particulièrement dans le vortex polaire de l’HN, en connexion avec l’activité solaire éruptive et à la destruction de l’ozone dans la basse stratosphère.

Néanmoins, pour nous, l’océan est le radiateur cumulatif de l’énergie reçue par notre planète, réémettant la majorité des IR planétaires, la nébulosité étant un facteur tampon pour la restitution énergétique à l’espace. La présence d’eau et de la vapeur émise sont les deux responsables du réchauffement indirects de notre atmosphère par l’énergie émise vers notre planète par un soleil variable.

1. Comment réchauffer l’océan superficiel

La structure thermique et la composition de notre atmosphère sont déterminées fondamentalement par le rayonnement solaire entrant. Les rayonnements UV dissocient l’ozone et constitue la principale source de chaleur pour la basse stratosphère, tandis que les rayonnements visibles et infrarouges atteindraient et réchaufferaient principalement la basse troposphère et la surface de la Terre, océan inclus. Ainsi, la composition spectrale du rayonnement solaire est cruciale pour déterminer la structure atmosphérique (Haigh et al. 2010).

C’est oublier la pénétration au travers de 10 km de troposphère, de l’énergie solaire dans l’océan. Cette pénétration est limitée à la part visible de la lumière solaire et celle des UV proches ( courtes longueurs d’ondes ) qui transfèrent leur énergie sous la surface de l’océan. Si on applique la loi de Beer-Lambert (SCE, 2024), la lumière bleue peut pénétrer jusqu’à 245 m de profondeur alors que la rouge ne pénètre que jusqu’à 2,6 m. Les IR moyens et lointains ne peuvent pénétrer la surface de l’eau de mer que seulement sur une profondeur d’environ d’une vingtaine de microns !

Pour expliquer cela, il faut comprendre comment l’océan intertropical, celui qui reçoit le plus d’énergie, se réchauffe et réémet en retour par évaporation dynamique à sa surface dans l’atmosphère sous la forme d’une grande quantité d’énergie IR. C’est le radiateur planétaire : le rayonnement solaire absorbé au travers de la couche surface des océans (~250 m) est la principale source d’énergie IR pour notre système climatique.

Cependant, l’océan n’est pas un corps noir : les IR reçus à sa surface néanmoins contribuent à la forte évaporation dynamique à la surface de l’océan.

Par conséquent, l’échauffement de la masse océanique est maximum entre les deux tropiques, là où l’insolation est quasi-orthogonale à la planète et donc optimale. Près de 99% de l’énergie absorbée se situe dans l’intervalle des courtes longueurs d’ondes de 0,3 à 3 µm (UVA, UVB et visible), incluant le bleu. Bien que fortement filtrés par la couche d’ozone, les ultraviolets solaires (UVB et UVA) pénètrent jusqu’à -250 m de profondeur dans l’eau de mer, la position fréquente de la thermocline. Cette absorption va donc réchauffer de manière cumulative l’océan intertropical sur cette profondeur, là où l’insolation est maximale selon la saison, c’est à dire à l’aplomb de l’équateur thermique et en conséquence contraint donc la profondeur de la thermocline. Son absorption thermique est souvent atténuée en fonction de la charge en particules ou en plancton de la mer et surtout de la nébulosité troposphérique variable. Il ne pénétrait in fine dans l’océan selon l’IPCC qu’une énergie moyenne d’environ 16 mW/cm², soit un peu plus que le dixième du rayonnement solaire initial, ce qui paraît insuffisant pour expliquer les températures atteintes (>30°C dans le secteur des Philippines ou la mer Rouge).

Figure 2. Position de la thermocline au cours d’un El Niño (Janvier 1996, à gauche) et d’une El Niña (janvier 1998, à droite) à partir des données recueillies par les bouées dérivantes Argos (Thermocline ligne noire épaisse). Voir ici.

2. Impact du forçage orbital

Le forçage orbital de notre interglaciaire, l’Holocène, est similaire à celui de l’interglaciaire précédent, l’Eémien (133-113 ka BP). Il montre 2 maxima thermiques millénaires dans l’hémisphère sud, et 1 minimum correspondant au maximum de l’Hémisphère Nord (Fig.3). Les tendances sont identiques mais d’intensité moindre pour l’Holocène. Pour l’HN, ce forçage implique 3 maxima thermiques :

- Celui qui a déclenché la dernière déglaciation il y 21 ka BP, sous influence de l’insolation de l’HS.

- L’optimum thermique de l’Holocène correspond au pic d’insolation de l’HN, il y a 7890 a BP

- et le 3ième, débuté il y a 3.650 a BP sous influence d’un maximum dans l’HS et dans lequel nous sommes encore.

Nous sommes actuellement en fin d’interglaciaire, d’un maximum d’activité solaire initié depuis 3,6 ka BP par forçage orbital de l’hémisphère Sud (HS). Il est enregistré par stockage de chaleur dans l’océan intertropical et transmis à l’Hémisphère Nord par la circulation thermohaline, alias le Gulf Stream et la dérive Nord Atlantique et, associée en supplément à des évènements solaire marqués (14C et 30berylium) marqué par des Niño puissants. Donc depuis 3,6 ka nous sommes dans une phase en refroidissement lent, pulsée par une série d’optima d’intensité décroissante (Minoen, Romain, Moyen Âge et actuel). Ils sont séparés de l’optimum de l’HN (8 ka BP) par le refroidissement du Subboréal, il y a environ 5 ka BP. L’optimum actuel est en droite ligne des précédents. Une situation analogue a eu lieu lors de l’interglaciaire précédent, (133-113 ka BP), avec une disparition de la calotte islandaise et un second maximum eustatique entre 116 et113 ka (Frontval et al., 1998 ; Van Vliet-Lanoë et al. 2018).

Figure 3. Evolution de l’insolation totale comparée de l’hémisphère sud et de l’hémisphère nord à l’Holocène et à l’Eémien (à 65 ° nord et sud ; 20). Evolution thermique de l’hémisphère nord, Van Vliet-Lanoë, 2018.

3. Impact de l’activité solaire

Notre soleil est une étoile variable 30 000 fois plus grosse que la Terre. Le cœur de la masse solaire est responsable de 98 % de la production d’énergie produite à la base par de la fusion nucléaire. Elle se produit sous forme de radiations electromagnétiques (des photons gamma), là où la densité et la température de l’astre sont les plus élevées. Les photons créés dans cet environnement à très haute densité, interagissent de façon répétée avec les particules du plasma solaire, leur transfèrant de l’énergie. Ainsi, ces photons perdent de l’énergie et augmentent leur longueur d’onde, atteignant sous forme de lumière visible la photosphère, et s’échappent dans l’espace interplanétaire (Clette, 2022). L’équilibre entre les forces gravitationnelles externes (liées aux interactions multiples Soleil, Jupiter et Pluton : Le Mouel et al., 2023) et de pression, maintiennent le four nucléaire en équilibre hydrostatique. Une augmentation du taux de fusion (confinement) fera monter la température et le cœur se dilatera (Strong et al., 2012). Une expansion du noyau réduira sa densité et freinera la vitesse de réaction de fusion. Donc quand le soleil se dilate, l’énergie lumineuse et particulaire émise par l’astre diminuera et son intensité lumineuse baissera. A l’inverse, lorsque le soleil se contracte, il émettra plus de lumière et donc, d’énergie vers l’espace et la Terre.

Près de 5 % de l’énergie électromagnétique du Soleil est émise sous forme de rayonnement UV. L’irradiance UV peut varier de 10 à 40 % au cours d’un cycle de Schwabe. Lorsque le soleil est au maximum du cycle de Schwabe, une augmentation de l’émission lumineuse UV de 1-10% a été mesurée (Ermolli, et al. 2013). D’autres particules énergétiques arrivent plus particulièrement via le vent solaire : principalement des protons (noyaux d’hydrogène), avec une dizaine de % de particules alpha (noyaux d’hélium) et des traces d’ions lourds (carbone, azote, oxygène, silicium, fer, magnésium…).

Figure 4. A) évolution de l’intensité croissante de l’activité solaire depuis le Minimum de Maunder (cycles de Schwabe, via le nombre de taches solaires) B) Nombre de tempêtes géomagnétiques intenses associés aux éjections coronales de masse (aa > 60) comparé aux cycles solaires à 11 ans (Storini, 1998). C) Graphique comparatif de l’évolution du vent solaire énergétique (bleu, en km /sec) et de la température de surface de la mer (en rouge) depuis 1963. Les étoiles rouges (canicules), sont sous contrôle du vent solaire. https://notrickszone.com/2014/05/22/data-suggest-that-solar-wind-impacts-global-temperature/).

En période active, un vent solaire puissant, formé par du plasma peut amener beaucoup d’énergie en surface de l’océan (Figure 4C). L’intensité mesurée des rayons UVA et B aux latitudes inférieures à 50° nord et sud a globalement augmenté de 10 à 20 % entre 1996 et 2020, mais beaucoup plus au-dessus du pôle Sud (Bernhard et al .2023 ; Xie et al.,2023), témoignant d’une augmentation progressive de l’énergie solaire émise depuis un quart de siècle. L’intensité des cycles de Schwabe est en augmentation progressive depuis le minimum de Maunder, mais l’épisode chaud précédant est lié un pic d’activité solaire de1320 à 1380 AD, amenant à la fin de l’optimum médiéval (officiellement 1350 AD), maintenant considéré comme un évènement Dansgaard-Oeshger puissant de l’HN (Lapointe and Bradley, 2021).

Lors de phases actives du soleil, le rayonnement UV (A et B) modérément énergétique est donc absorbé par l’océan intertropical induisant un échauffement, efficace sur quelques dizaines de mètres et, par conséquent une complémentation de l’évaporation superficielle directe, via la chaleur latente cumulée, le transfert thermique de l’océan vers la troposphère, voire la basse stratosphère. Cette absorption par l’océan est exacerbée par l’action de la houle de grande amplitude, celle des vents (comme les cyclones), et celles vortex de courant qui brassent l’eau de surface et redistribuent en profondeur cette chaleur dans une couche superficielle d’environ 200 m de mètres de puissance, la thermocline. Son épaisseur peut être modifiée par l’action des vents dominants comme c’est le cas des alizés en zone intertropicale ou les vents d’ouest vers 50° N.

Enfin, le champ magnétique du soleil, qui se renforce avec les éjections de masse coronale (CME) pourait être responsable d’une baisse de la nébulosité en repoussant les rayons « cosmiques » (solaires et cosmiques ; particules chargées : surtout protons et noyaux d’hélium) responsables de la nucléation de gouttes d’eau.

4. La circulation atmosphérique au niveau de la zone intertropicale

À cause de l’inclinaison de 23,5 degrés de l’axe de rotation de la Terre, le Soleil, dans les tropiques, n’est jamais plus qu’à quelques degrés (max 23,5°) du zénith à midi tout au long de l’année. Ceci apporte un maximum d’énergie de part et d’autre de l’équateur géographique, que ce soit en mer comme à terre. Vu l’absorption énergétique superficielle par les formations terrestres, leur réchauffement est très limité, notamment vu l’albédo élevé des terres sèches (cf.Sahara). En revanche les forêts humides intertropicales fonctionnent presque comme un corps noir, en tenant compte de la photosynthèse et de l’évapotranspiration, mais sont souvent masquée par une nébulosité liée à l’évapotranspiration des végétaux. Enfin, au-dessus de l’océan, la pression de vapeur saturante augmente de 20 % pour 3 °C de plus de l’eau, ce qui amplifie la nébulosité et l’instabilité convective.

4.1. Les alizés et la vitesse de rotation de la terre (longueur du jour)

Plusieurs facteurs gèrent la puissance zonale des vents alizés, dans la zone intertropicale. La variabilité de la vitesse de rotation de la terre est gérée par le couple gravitationnel exercé par la Lune, le Soleil et les planètes. Classiquement considérée comme stable, la variation du diamètre du Soleil (voir §3) provoque en fait une variation de la constante solaire. Quand l’activité solaire est faible (soleil calme), le diamètre du Soleil augmente, comme lors du minimum de Maunder, la vitesse du vent solairese réduit et la vitesse de la rotation de la terre ralentit de 3% comparée à l’actuelle. Les alizés étaient puissants (entre 1645 et 1715, colonisation maritime).

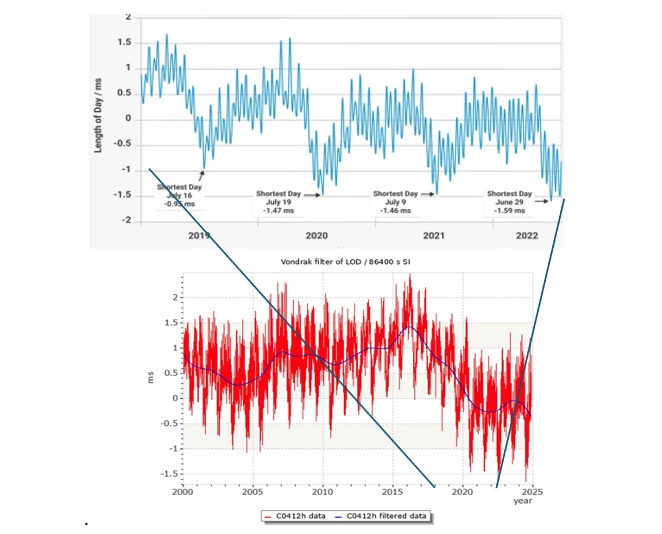

Figure 5. A) ralentissement de la vitesse de rotation de la terre signée par la longueur du jour (LOD, ici), B) A la même échelle verticale, ralentissement à long terme de la vitesse de la rotation de la Terre pour la période 2000-2025. Noter le très net ralentissement du LOD avec le maximum solaire 2021-24. Images C. Bizouard ; IERS EOP PC Observatoire Paris.

D’une manière générale, la vitesse de la rotation de la Terre est en baisse depuis 1830 à 2020. Depuis 2020 (début des mesures 1970), la rotation s’est accélérée avec l’activité croissante du soleil (Figure 5) et a atteint 1 670 km/h en 2024 au lieu de 1600 km/h à l’équateur en 2020. Au pôle elle n’atteint seulement qu’environ 3 km/h. Lorsque son diamètre rétrécit en période de forte activité, les alizés ralentissent.

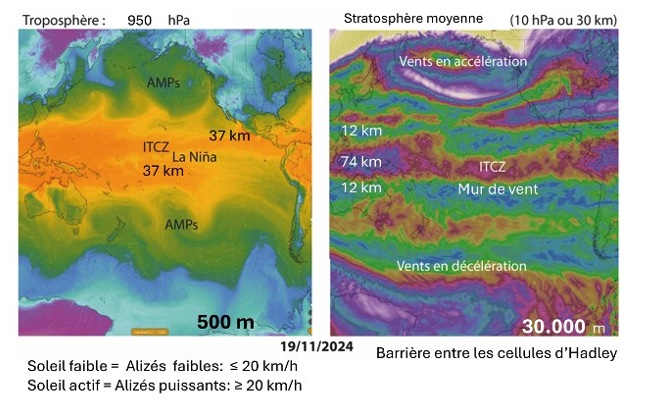

Or, la rotation de la Terre génère une force d’inertie tangentielle, la force de Coriolis qui va déformer la trajectoire des vents dans la basse troposphère. Cette force est nulle à l’équateur, faible vers 30° de latitude, mais suffisante pour créer une déviation vers l’ouest de la circulation, créant les alizés (du nord-est dans l’hémisphère nord et du sud-est dans celui du sud). L’océan accumulateur de chaleur en période d’activité solaire puissante aboutit à un réchauffement profond des eaux et à des alizés plus faibles. Notons qu’en 2023, une année d’activité solaire exceptionnelle, les alizés ont été ralentis avec une vitesse inférieure à 20 km/h en période de El Niño (Fig.6). Cette année (2024) la vitesse des alizés a dépassé les 45 km, annonçant un rafraîchissement météo-climatique.

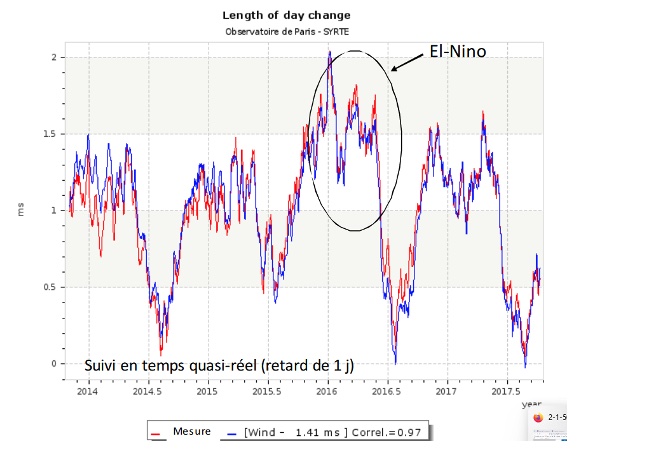

Figure 6. Durée du jour : variation (sub)-saisonnière comme l’effet des vents alizés sur El-Nino en période d’activité solaire forte (Bizouard 2017) Durée du jour : modulation en 11.8 ans de la composante semi-annuelle.

4.2. Les alizés

Les alizés soufflent d’Est en Ouest de façon régulière dans la basse troposphère, depuis les hautes pressions subtropicales (crête anticyclonique subtropicale au niveau des tropiques) vers les basses pressions équatoriales, l’ICTZ (zone de convergence intertropicale). Ils sont actifs en altitude jusqu’à 5000m, relayé dans la haute troposphère par un jet stream de sens inverse et très rapide. La position de l’ICTZ varie selon les saisons. Elle est corrélée avec l’Équateur thermique. C’est là l’origine des grandes structures convectives de part et d’autre de l’équateur, les cellules de Hadley, qui s’élèvent en altitude de part et d’autre de l’équateur thermique jusqu’au moins 30 km d’altitude, formant dans la haute troposphère un « mur de vents » d’Ouest puissants (jet stream tropical) encore perceptible dans la basse stratosphère (75 km/h à la mi-Novembre, 125 km/h le 15 décembre ; Figure 7). Ce « mur » de vents d’ouest joue possiblement un rôle de barrière sur la dynamique troposphérique du CO2, et dans la stratosphère équatoriale, un peu chahuté entre les 2 jets streams (N et S) tropicaux de la basse stratosphère. La basse stratosphère a subi en fait de 1965 à 2007 un refroidissement considérable (0,5 à 0,6 K/décennie) en relation avec une diminution de la couche d’ozone stratosphérique inférieure, détruite par l’accroissement des UVC solaires et une augmentation de la teneur en vapeur d’eau, attestant d’une activité solaire croissante. A noter que la teneur en vapeur d’eau stratosphérique et mésosphérique décelée depuis moins 1980 pourrait contribuer de manière significative au refroidissement de la basse stratosphère mondiale (Ramaswamy et 2021).

Figure 7. Température de l’air et vitesses des vents d’Est (Alizés) à 500 et 30.000m d’altitude (jets stratosphériques). Remarquez le mur de vents convectifs d’Est en 2024 à l’aplomb de l’ITCZ.

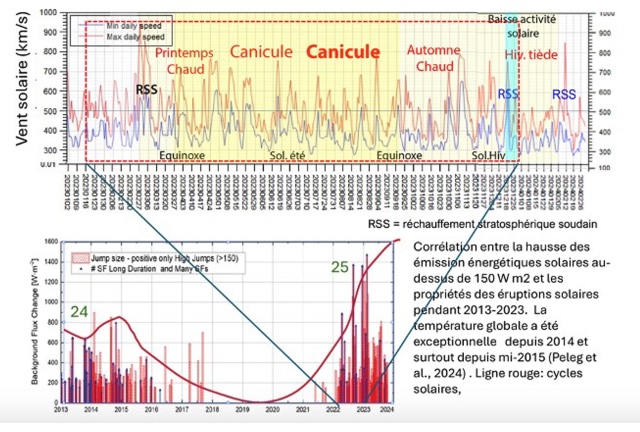

Figure 8 : Corrélation entre les canicules et l’activité solaire 25/122022 01/24 (en haut). En bas, relation entre la fréquence des éjections coronales (voir aussi fig.4B) et les cycles solaires

4.3. Le phénomène climatique El Niño – El Niña

Depuis une dizaine d’année, EL NIÑO est considéré comme le grand responsable du « bouleversement » climatique (il faudra plutôt parler de phénomène météoclimatique) que nous subissons, plus particulièrement depuis 2023 (Voosen, 2024). C’est aspect est attribuée dans les médias à l’augmentation des GES et plus particulièrement au CO2.

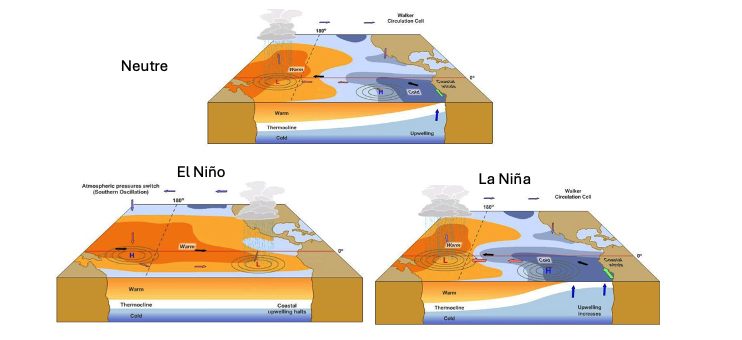

Le climat est sur notre planète affecté par le phénomène El Niño et son pendant La Niña qui influencent durablement la météorologie mondiale pendant un ou 2 ans seulement. El Niño et La Niña en sont les composantes océaniques, tandis que l’oscillation australe, l’ENSO en est le pendant atmosphérique et constitue un phénomène météorologique à grande échelle qui se caractérise par des fluctuations de la température de l’océan dans le centre et l’Est du Pacifique équatorial, ainsi que par des changements dans l’atmosphère sus-jacente (Domeisen et al. 2019). Nous venons de voir que le El Niño de 2016 (Fig. 6) est associé à un allongement sensible du LOD, signature d’une activité solaire intense.

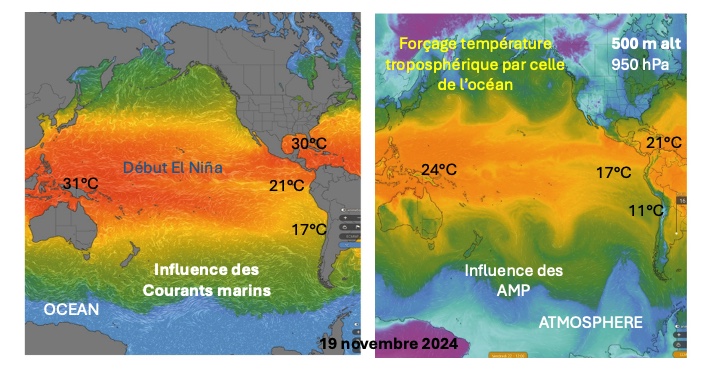

Figure 9. Comparaison de la température de surface de l’océan avec celle de la basse atmosphère, fortement influencée par celle de l’océan.

La circulation de Walker caractérise la boucle convective atmosphérique organisée le long de l’équateur thermique au- dessus de l’océan Pacifique. Un ralentissement des alizés en période de soleil puissant perturbe le cycle de Walker et laisse l’eau chaude et légère se répandre plus à l’Est en surface de la thermocline (Fig.10). La circulation d’ouest en altitude diminue ou cesse en altitude, ce qui coupe l’apport d’air froid dans le Pacifique Est et le flux de retour d’est de surface faiblit. Cela permet à l’eau chaude accumulée dans le Pacifique Ouest lors du Nino se déplacer vers l’Amérique du Sud, ce qui augmente la température de surface de la mer au large du Pérou en perturbant les courants marins usuels. Cela augmente la nébulosité et la pluviométrie en plus de donner des températures inhabituelles aux deux Amériques, à l’Australie et à l’Afrique du Sud-Est. En fait, la configuration thermique de la surface et de la masse d’eau au-dessus de la thermocline influence très fort la configuration thermique troposphérique au-dessus de lui (Figs. 9 et 10). Il faut noter en fin de période neutre ou « normale » une colonisation des zones subtropicales par des masses d’air froides, les anticyclones mobiles polaires (AMP). Il en est de même pour le niveau marin. Nous avons montré que 2023 était associé à une activité solaire anormale du soleil, associée à des réchauffements stratosphériques soudains (RSS) puissants dans l’hémisphère Nord (SCE, 2024 : Fig. 8).

Figure 10. évolution temporelle des masses d’eau poussés par les alizés puissants (La Niña) ou étalement des eaux chaudes superficielles océaniques en période de ralentissement des alizés. En vert : régime des vents, en noir : migration des masses d’eau, en blanc, la thermocline.

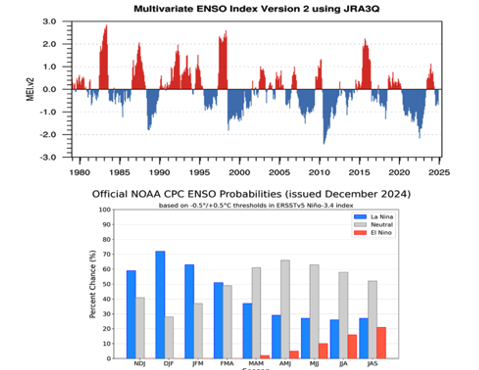

Figure 11. Evolution d’El Nino contrecarré par une El Nina de plus en plus puissante depuis1995. Prévisions de la NOAA pour la première moitié de 2025.

L’année 2023 a amené un réchauffement progressif mais rapide des eaux intertropicales qui ont interrompu brutalement une Niña puissante installée depuis 2020 (Figure 11), de plus couplée en 2023 à plusieurs RSS dans les 2 hémisphères en 2023. Les observations de la puissance des vents solaire ont montré une brusque augmentation de l’activité solaire depuis décembre 2022 et un retour à la normale depuis le début janvier 2024. On assiste encore aux manifestations d’un océan intertropical surchauffé en 2024, notamment un maxima des températures atmosphériques.

L’oscillation opposée du El Niño est La Niña qui est associée à un renforcement de la cellule atmosphérique de Walker sur le Pacifique et sur l’Atlantique. Le renforcement des alizés en période de soleil peu actif (> 30km/h, étire la zone couverte par la cellule de Walker et la renforce. Lors de La Niña, les alizés puissants (soleil faible) chassent vers l’ouest les eaux de surface chaudes et dilatées (environ 1 m), les remplaçant par d’autres plus fraîches formées dans le Pacifique central, plus froides et plus lourdes, entrainant un plongement progressif de la thermocline vers l’Ouest (bande blanche sur la fig. 9), appelant une compensation volumique par les eaux froides venues de l’Antarctique ou de l’Arctique (courant de Humbold et de Californie) et par celles qui remontent en surface sous l’effet d’une exacerbation de l’upwelling du Pérou (eaux froides profondes). En fait, ce remplacement est également accentué par la descente en latitude d’AMP depuis la zone antarctique ou arctique. En Atlantique, l’appel d’eau froide favorise le Courant de Benguela au large du désert du Namib, qui remonte le long de la côte de l’Angola avant de s’étendre dans l’Atlantique tropical sud. En fait la Nina à une plus grande échelle fonctionne comme un méga-upwelling induit par les alizés et induit une situation anticyclonique le long de la côte de l’Amérique, des upwellings le long des côtes américaines (Pérou et Californie) ou Ouest africaines (désert du Namib et sud marocain, amenant de longues périodes de sécheresse dans ces régions. troposphériques

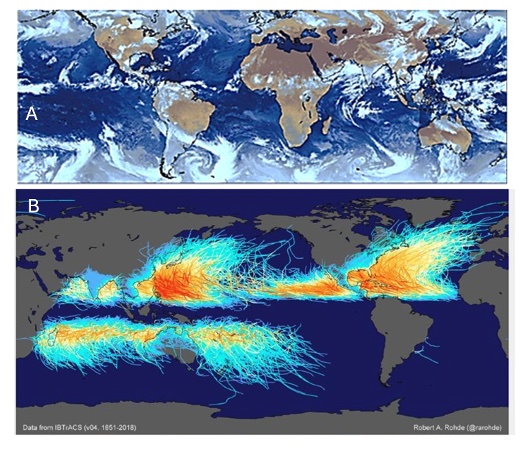

4.4. El Nino et les cyclones

Cette année, qui suit une La Niña persistante depuis 2021 à fin 2023, puis une longue période de neutralité depuis mars 2024, après un épisode bref, mais puissant de El Niño (juil. à déc./ 2024) induit par l’activité solaire exceptionnelle de 2023 (Fig. 8) vient cependant de repasser en régime de Niña (Fig. 11). Les anomalies thermiques d’El Niño sont directement issues du chauffage solaire de l’océan couplé à un ralentissement des alizés, une forte perturbation des jets streams troposphériques tropicaux là où se forme la majorité des cyclones (Figure 11B) et une inversion des jets streams de la basse stratosphère, générant des anomalies thermiques convectives au- dessus des eaux de surface et subsurface du Pacifique équatorial et de l’océan Indien. Cela se produit également, en à peine plus faible, sur l’Atlantique central, permettant l’alimentation du Gulf Stream. Ils amènent à une température moyenne anormalement élevée pendant les années concernées par ces épisodes. Les trajectoires des cyclones sont ainsi modifiées, y compris en Atlantique. Environ 0,1 % des systèmes de convection tropicale peuvent pénétrer au-dessus de 5000 m, au-dessus de la zone d’influence des alizés, parfois jusqu’à 30 km d’altitude, tout comme les éruptions volcaniques.

Ces tempêtes sont associées avec une activité cyclonique exacerbée en puissance en fin d’été sur l’ensemble du Pacifique intertropical mais aussi l’Atlantique, quand les eaux sont les plus chaudes (HN & HS). Les cyclones ne sont pas plus fréquents mais leur puissance est augmentée pour cette raison de même que l’agitation convective de vapeur au-dessus de l’océan intertropical. Cela a été le cas en fin février 2010 avec la remontée du cyclone tropical Xynthia, nucléé à hauteur de l’estuaire du Zaïre, qui a d’abord contourné les Açores pour ensuite se déchainer sur l’Ouest de la France. Ce fut aussi le cas en 1998, année qui a suivi un puissant épisode El Niño, associée à une activité solaire particulièrement élevée, comme pendant l’année 2023, mais également responsable en Europe d’inondations vers 50°N. Le cyclone Chido de décembre 2024 (été HS), est lié à l’accumulation thermique de 2023, exceptionnellement puissante, avec un trajet anomalique contournant Madagascar par le Nord, avec des alizés puissants (>20 : 27 à 42 km/h) annonçant un retour à La Niña sur le Pacifique et un refroidissement. Avec ces réchauffements, des tempêtes cycloniques remontent même jusqu’en Alaska : elles sont associées à une remontée d’air subtropical au contact de descentes d’air polaire (AMP ou anticyclones mobiles polaires, SCE, 2022 ; SCE, 2023) de plus en plus fréquentes à haute latitude N ou S (langues d’air chaud qui remontent). Leur impact est, en Arctique, une destruction du pied de glace (banquise), permettent l’érosion et la fonte locale du permafrost ou encore, comme au Spitzberg au mois d’avril 1992, libérant des glaces très précocement le fjord de Ny Ålesund.

Figure 12. Activité cyclonique exacerbée en puissance sur l’ensemble du Pacifique intertropical mais aussi l’Atlantique, surtout en fin d’été de l’HN . A) image satellitaire composite IR réalisée à partir de satellites géostationnaires montrant la zone orageuse à l’aplomb de l’ICTZ , un peu plus étalée dans la zone de l’Indonésie (24/06/2007 www.satmos.meteo.fr). B) Trajectoire et puissance des cyclones de 1851-2018 : les phénomènes violents sont en rouge (R. Rohde, 2018). Noter la prépondérance de l’hémisphère N (ici).

Des jets streams puissants existent dans la stratosphère de part et d’autre de l’ICTZ, soufflant à plus de 100 kilomètres/h et qui s’inversent en direction tous les 28-29 mois, la QBO ou oscillation quasi-biennale, attribuée à tort au El Niño, mais l’influençant. Cette inversion atypique émergerait de processus chaotiques actifs dans l’atmosphère à plus basse altitude, en l’occurrence les tempêtes tropicales et donc une conséquence du stockage de chaleur dans l’océan superficiel. Celles-ci provoquent des perturbations de toutes tailles, nommées ondes gravitaires, qui se propagent tout autour de la planète, en période de soleil actif tout comme El Niño. Ces évènements chauds se produisent pendant tout l’Holocène (évènements de Bond), mais plus particulièrement pendant les évènements chauds, après l’optimum Holocène (Moy et al., 2002).

4.5. Le CO2 est-il équilibre avec l’océan ? Le CO2 est un gaz soluble dans l’eau en fonction de la température. Il est donc largement plus solubilisé en eaux froides, donc à proximité des pôles comme dans l’océan Arctique ou le Périantarctique, acidifiant modérément les eaux jusqu’à être en équilibre avec les carbonates dissous. Cette région est donc un puit à CO2. En région polaires, la profondeur de compensation des carbonates, ou CCD correspond à la profondeur sous laquelle la totalité du carbonate de calcium apporté depuis la surface est dissoute. Sous la CCD, les sédiments sont essentiellement siliceux. Il est donc logique en période froide d’avoir un CCD proche de la surface en Arctique (-200 m au sud de l’île de Banks), profondeur au-dessus de laquelle les carbonates (foraminifères, coquilles) sont préservées. La CCD actuelle se situe entre 3 000 m et 5 500 m de profondeur en régions intertropicales, permettant une précipitation des carbonates secondaires (coraux) dans la zone superficielle.

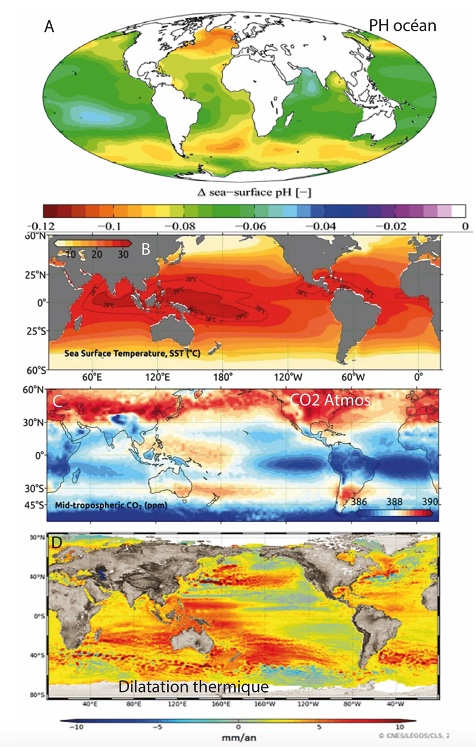

Figure 13 : Répartition des différents facteurs incriminés dans ce paragraphe. A) Acidification de l’océan entre 1700 AD-1990. Surtout marquée là où le CO2 est dissous (eaux froides) (What is Ocean Acidification ? – NOAA). B) Température de surface de l’océan pour la période 2002-2017 (Peter et al., 2023) C) CO2 troposphérique émis (satellites) : période 2002–2017 (Peter et al., 2023.) D) Dilatation thermique de l’océan entre 1993-2016 (CNES/LEGOS).

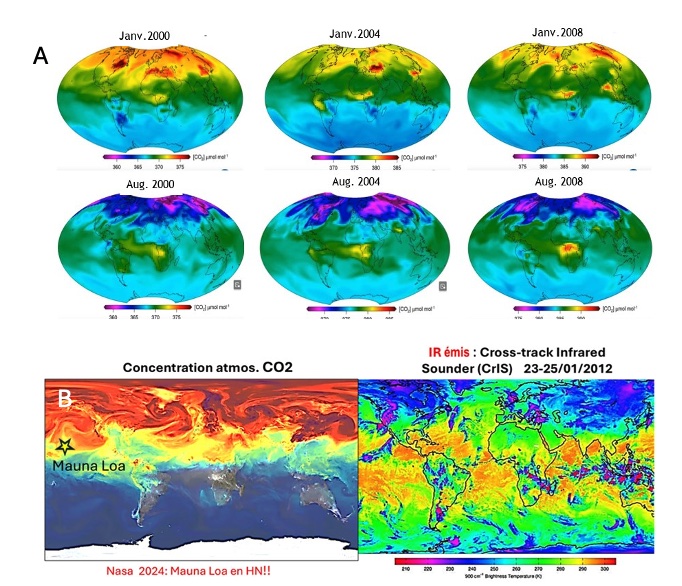

Figure 14 A) Répartition du CO2 atmosphérique selon la latitude en hiver et en été HN. L’effet du « mur » de vent à l’aplomb de l’ITCZ est bien visible mais pénètre modérément l’HS en dessous d’en hiver. Dans l’HN, la concentration maximale est régulièrement atteinte en mars. B) répartition actuelle du CO2 dans la troposphère inférieure : le site du Mauna Loa, par sa latitude (19° 28’N) et son altitude (3 397 m) n’est pas représentatif pour le contenu en CO2 de la basse troposphère terrestre. La réémission d’infrarouges s’effectue en toute logique là où l’océan est surchauffé.

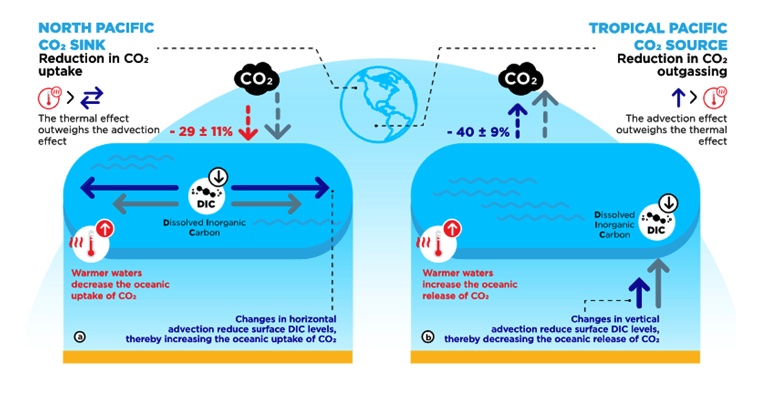

L’absorption du CO2 par les grands océans est modulée par les épisodes de vagues de chaleur marine (El Niño) : la zone intertropicale relâche 10% de plus de CO2 que l’HN. (Mignot et al., 2021 ; Peter et al., 2023). Les courants froids profonds véhiculent donc un excès d’ions non-carbonatés, fertilisants les eaux de surface en cas d’upwelling (remontées d’aux profondes sous le vent). Par opposition, dans l’océan intertropical superficiel, là où les rayonnements solaires à courte longueur d’ondes le réchauffent, le CO2 perd sa forme acide carbonique et est réémis sous forme gazeuse vers la troposphère. Les images obtenues par les satellites attestent d’une forte dissymétrie hémisphérique de la répartition et de l’évolution de la teneur en CO2 de l’atmosphère. Les terres émergées représentent 38% de l’HN contre 18% pour l’HS, essentiellement océanique. La majorité de la couverture végétale est localisée dans l’HN, celle de la population mondiale dans l’Eurasie au N de 30° N. Etant donné le régime des vents dans la troposphère, il y n’existe que peu d’échanges entre les 2 hémisphères malgré la convection atmosphérique et les vents zonaux. L’ICTZ constitue barrière faiblement perméable pour une homogénéisation planétaire. Donc le réchauffement de l’océan intertropical puis, de la basse troposphère sont en relation directe avec l’activité UV solaire.

Figure 15. Mécanismes amenant à une réduction du flux de CO2 dans l’air, dans le Pacifique pendant les El Niño. L’absorption du CO2 par les grands océans aux latitudes moyennes et hautes contrebalance le dégagement de CO2 dans les tropiques, qui est modulé par les épisodes de vagues de chaleur marine (El Niño). (Mignot et al., 2021).

L’augmentation anthropogénique du CO2 existe bien mais, elle est modeste et absorbée surtout dans l’hémisphère N et n’a peu ou pas d’influence sur le bilan global et les températures troposphériques.

5. Et la suite ?

L’activité solaire importante n’est vraisemblablement terminée. Des accidents analogues mais beaucoup plus puissants ont été observés au début de Bölling (14300 BP, Bard et al., 2023) et au début de l’Holocène (12300BP). L’année à venir (2025) est non seulement en relation avec de maximum du cycle 25 de Schwabe, mais devrait coïncider avec le maximum du cycle magnétique solaire de Hale débuté en 2019 (correspondant à une inversion du champ magnétique solaire tous les deux cycles à 11 ans). Ceci implique une très forte activité solaire similaire à celle de 2023 avec formation de grands trous coronaux, peut-être de réchauffements stratosphériques soudains, ce qui déboucherait peut-être sur un second maximum thermique du XXIe siècle. Cela devrait induire plus de précipitations et de dégagement de CO2, et profiter à toute la sphère biologique, homme inclus.

Comme nous venons de le voir, le CO2 n’est par un fournisseur d’énergie thermique suffisant pour expliquer l’ampleur des phénomènes thermiques observés : le relâchement de CO2 gazeux au niveau de l’ICTZ est relativement faible, mais déjà supérieur à ce qui se dissout dans l’océan Nord (Mignot et al., 2021 ; Peter et al., 2023). La calotte Est Antarctique ne fondra pas et n’amènera pas de relèvement catastrophique du niveau marin vu son isolement thermique. (SCE, 2023). Utiliser comme référence de la teneur de CO2 le site du Mauna Loa est une aberration étant donné sa localisation.

Une autre éventualité inquiétante qui revient alors même que le maximum d’un autre cycle solaire, celui des 150 ans, est déjà atteint et dépassé : durant l’été 1859, la plus puissante tempête solaire jamais documentée appelée « l’évènement de Carrington » avait frappé la Terre, défonçant le champ magnétique terrestre (pannes électriques), provoquant des aurores spectaculaires à basses latitudes. Cet échappement coronal solaire aurait été trois fois supérieure en intensité à celle de mai 2024 (1200 km /sec). Un tel phénomène se produit en moyenne tous les 150 ans, ce qui indique qu’une éruption de cette ampleur pourrait être imminente, et notre civilisation est y devenue très sensible à ses effets en 2024, notamment pour tout ce qui est communications et plus particulièrement les satellites.

L’homme est présomptueux de croire qu’il est capable rien que par le CO2 qu’il dégage avec ses activités, de modifier le climat, face à une étoile variable, ce d’autant que le CO2 n’est pas un vrai GES (SCE, 2018) à la différence de la vapeur d’eau en forte augmentation dans notre troposphère avec l’activité solaire.

Références bibliographiques

Bard E, Miramont C, CapanM, Guibal F. et al. 2023. A. radiocarbon spike at 14 300 cal yr BP in subfossil trees provides the impulse response function of the global carbon cycle during the Late Glacial. Phil.Trans. R. Soc. A 381: 20220206. https://doi.org/10.1098/rsta.2022.0206

Beggan C. D., Clarke E., Lawrence E., Eaton E., et al.. 2024. Digitized continuous magnetic recordings for the August/September 1859 storms from London, UK. Space Weather 22, 3 e2023SW003807. https://doi.org/10.1029/2023SW003807

Bernhard, G.H., Bais, A.F., Aucamp, P.J. et al. Stratospheric ozone, UV radiation, and climate interactions. Photochem Photobiol Sci 22, 937–989 (2023). https://doi.org/10.1007/s43630-023-00371-y

Bizouard, C., 2017. Rotation de la Terre et IERS (International Earth Rotation and Reference System Service) https://first-tf.fr/wp-content/uploads/2017/09/2-1-50-ans-Seconde-Bizouard.pdf

Clette , F., 2022, Le Soleil et nous : Tout comprendre sur notre étoile, de son cœur en fusion jusqu’à la Terre et son climat. Favre Editions, 496 p. https://www.editionsfavre.com/livres/le-soleil-et-nous/auteurs/

Domeisen, D. I., Butler, A. H., Charlton-Perez, A , et al. 2019. The role of the stratosphere in subseasonal to seasonal prediction. Part I: Predictability of the stratosphere. J.Geophys.Res.Atmospheres, 124. https://doi.org/10.1029/2019JD030920

Ermolli I., Matthes K., Dudok T., de Wit, et al .2013. Recent variability of the solar spectral irradiance and its impact on climate modelling. Solar and Stellar Astrophysics 12 (9) 24557–24642 https://doi.org/10.5194/acp-13-3945-2013

Fronval, T., Jansen, E., Haflidason, H., Sejrup, H.P., 1998. Variability in surface and deep water conditions in the Nordic Seas during the last interglacial period. Quat. Sci. Rev., 17, 963–985. DOI:10.1016/S0277-3791(98)00038-9

Haigh, J., Winning, A., Toumi, R. et al. 2010. An influence of solar spectral variations on radiative forcing of climate. Nature 467, 696–699. https://doi.org/10.1038/nature09426

Lapointe F.& Bradley R.S. 2021. Little Ice Age abruptly triggered by intrusion of Atlantic waters into the Nordic Seas .Science Advances l 7, 51 DOI: 10.1126/sciadv.abi8230

Le Mouël J-L, Gibert D, Courtillot V. et al. 2023. On the external forcing of global eruptive activity in the past 300 years. Front. Earth Sci. 11:1254855. doi: 10.3389/feart.2023.1254855

Link F. 1961. La rotation terrestre et l ’activité solaire . Czechoslovak Academy of Sciences Short communication, Bulletin of the Astronomical Institute of Czechoslovakia, vol. 12, p.70-71 .Bibliographic Code: 1961BAICz..1270L

Mignot, A., von Schuckmann, K., Landschützer, P. et al. 2022.Decrease in air-sea CO2 fluxes caused by persistent marine heatwaves. Nat Commun 13, 4300. https://doi.org/10.1038/s41467-022-31983-0

Moy, C., Seltzer, G., Rodbell, D. et al. 2002. Variability of El Niño/ Southern Oscillation activity at millennial timescales during the Holocene epoch. Nature 420, 162–165). https://doi.org/10.1038/nature0119

Nikolov, N.& Zeller, K.F. 2024 .Roles of Earth’s Albedo Variations and Top-of-the-Atmosphere Energy Imbalance in Recent Warming: New Insights from Satellite and Surface Observations. Geomatics, 4, 311–341. https://doi.org/10.3390/geomatics4030017

Owens, M., Lockwood, M., Riley, P. 2017. Global solar wind variations over the last four centuries. Sci Rep 7, 41548 (2017). https://doi.org/10.1038/srep41548

Peleg, Y. , Babayew, R. and Orion, I. 2024. The Dependence between Solar Flare Emergence and the Average Background Solar X-Ray Flux Emission. International Journal of Astronomy and Astrophysics, 14, 149-161. doi: 10.4236/ijaa.2024.143009.

Ramaswamy V., Chanin M.-L., Angell J., et al. 2001. Stratospheric temperature trends: Observations and model simulations Reviews of Geophysics 39, 71-122 https://doi.org/10.1029/1999RG000065

Storini, M. 1998 Aspects of solar activity derived from interplanetary/terrestrial data Journal: Memorie della Società Astronomia Italiana, Vol. 69, p.729

Strong K, Saba J., Kucera T. 2012 Understanding space weather: the sun as a variable star Bull.Amer. Meteo. Soc. 13281335 DOI:10.1175/BAMS-D-11-00179.1

Talagrand, O. 2023. Rotation terrestre et mouvements atmosphériques », Bibnum [En ligne], Sciences de la Terre, mis en ligne le 01 septembre 2013, consulté le 04 février 2023. URL : http://journals.openedition.org/bibnum/904 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bibnum.904

Vahrenholt F., Luning S. 2015. The Neglected Sun: Why the Sun Precludes Climate Catastrophe The Heartland Institute 412p.

Van Vliet-Lanoë,B. 2018, Le réchauffement climatique actuel : une évolution thermique naturelle au forçage oublié. Mythes et Mancies https://mythesmanciesetmathematiques.wordpress.com/2018/03/05/

Van Vliet-Lanoë, B., Schneider, J.L., Guðmundsson, Á., Guillou, H., Nomade, S., Chazot, G., Liorziou, C., Guégan, S., 2018. Eemian estuarine record forced by glacio-isostasy (S Iceland) – link with Greenland and deep sea records. Can. J. Earth Sc, 55:(2), 154 – 171, 10.1139/cjes-2017-0126

Voosen P. 2024. El Niño fingered as likely culprit in record 2023 temperatures suggests swings in Pacific Ocean can account for planet’s sudden and perplexing temperature jump. Science 386, 6718,137 . DOI: 10.1126/science.adt7207

White, W. B., Dettinger M. D., Cayan D. R., 2003. Sources of global warming of the upper ocean on decadal period scales, J. Geophys. Res., 108(C8), 3248, doi:10.1029/2002JC001396, 2003.

Merci à l’auteur (ou autrice comme on dit maintenant) pour cet article qui remet bon nombre de choses à leur place. Puis-je poser une question sur un point précis, non pour critiquer l’article mais simplement pour satisfaire une interrogation (parmi d’autres…). L’article évoque à juste titre l’inertie des océans comme un des multiples facteurs ayant une incidence sur les évolutions climatiques. Est-il possible de donner une évaluation de cette inertie ? J’imagine que la réponse est complexe, qu’elle dépend de la géographie, et que déjà il y aurait une possible différence entre les hémisphères Nord et Sud. Cependant, en tant qu’ingénieur CEA et ex-cadre de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, je pourrais me contenter d’un simple ordre de grandeur en première approximation. J’avais en tête un temps de réponse de 15 à 20 ans entre un réchauffement solaire et ses conséquences globales sur la Terre. Mais c’est peut-être trop réducteur (réaction professionnelle du généraliste..). Est-il possible d’apporter quelques précisions sur ce point ?

Merci Madame pour ces précisions. Je retiens que les temps de réponse sont multiples selon qu’il s’agisse d’un réchauffement ou d’un refroidissement, de l’ l’hémisphère Nord ou Sud, des couches superficielles ou des profondeurs de l’océan, etc. Les prévisions du GIEC qui ne s’intéresse qu’au seul facteur humain et à la seule atmosphère ont toutes les chances de passer à côté du sujet climatique.

Un modèle thermique simple reconstitue fidèlement les observations des températures océaniques depuis 1850 en se basant sur l’irradiance totale solaire (ITS) et un terme harmonique de faible amplitude.

D’après ce modèle, si l’ITS varie de façon sinusoïdale, la température variera de manière sinusoïdale avec la même fréquence. L’amplitude et le déphasage de la réponse dépendent de la période de l’ITS.

Lorsque la période est courte, le déphasage est égal au quart de la période.

Lorsque la période est très longue, le déphasage vaut environ 57 ans.

Cfr https://soleil-temp-co2.netlify.app/04-modele-temp-soleil_new#tbl-AmplitudesDephas

Bien que l’amplitude de l’ITS des cycles solaires soit très faible, on retrouve le décalage du quart de la période dans les analyses de corrélation croisée entre la température et l’activité solaire.

Cfr https://soleil-temp-co2.netlify.app/02-base_data_new#sec-CorrCrois

Merci Roland. Je ne suis que géologue. Les données d’imageries sont conformes à votre modèle: le refroidissement de la Nina en cours est beaucoup plus rapide que ce à quoi on pourrait attendre avec un facteur anthropique permanent comme l’hypothétique CO2. D’autant que le refroidissement en cours amené par l’accélération du Courant de Humbolt est couplé avec une puissante descente (500 m alt) en latitude d’air polaire en plein été subantarctique. Le Gulf Stream et le Golfe du Mexique se refroidissent également très rapidement. C’est très différent de l’an passé, chahuté par plusieurs Réchauffements Strat. soudains (HN et HS)et une activité solaire puissante en 2023. C’est apparemment conforme aux prévisions de Valentina Zharkova (Nature Report, 2015). Le déphasage de 57 ans entre activité solaire et T°C me fait penser au stockage Atlantic Multi-decadal Oscillation dans l’océan.

Quel remarquable exercice de didactique vous nous présentez ici, chère Madame !

Fasse que le ciel (…) et/ou le goût de savoir (…) poussent davantage d’ignorants vers une compréhension de ces mécanismes naturels, si complexes et immaîtrisables…

Encore faut-il que ceux qui « ignorent » n’éprouvent pas quelqu’intérêt (pécuniaire ou carriériste) à jouer d’influence médiatico-politique (*).

Merci à vous et tant de contributeurs bénévoles, gens à l’esprit indépendant !

Meilleurs voeux pour les temps troublés à venir …

………………………………………………………………………..

(*) « Présomptueux » est le mot qui résume bien le jeu cynique et inconséquent auquel se sont livrés des personnages hautement égocentrés (tels Al Gore … et bien d’autres).

Ou restent dans ceux-ci des profils « hommes d’État »gouvernant ce monde tordu ?

Entre Politique et politique, l’inclination est forte de ne s’en tenir qu’au second !

Les PSY identifieront que l’exercice politique appelle au goût du pouvoir et celui d’avantages collatéraux. Avec, chez beaucoup, le prérequis d’un ego démesuré, un besoin de domination, etc.

Examinant le large échantillon médiatisé de ces personnages (H et F), mais aussi de dits-scientifiques (vraiment égarés?), nous nous réjouirions de les voir couverts du ridicule … dont le proverbe dit bien qu’il ne tue point !

@Zagros qui a écrit

ici: https://www.skyfall.fr/2024/01/01/le-bistrot-2025/comment-page-29/#comments

« » » »Le récent réchauffement observé depuis 50 ans, bien moins rapide qu’on ne le prétend d’ailleurs, résulte en très grande partie de causes naturelles. L’augmentation du CO2 n’en est que la conséquence (concomitance n’est pas causalité comme le pensent les esprits naïfs et hâtifs). » » » » » »

———————————-

et Brigitte Van Vliet-Lanoë qui a écrit ici

https://www.science-climat-energie.be/2024/12/27/le-soleil-locean-et-le-cosub2-sub-une-approche-objective-de-la-contribution-energetique-solaire/#more-23427

et recopié là

https://www.climato-realistes.fr/le-soleil-locean-et-le-co%e2%82%82-une-approche-objective-de-la-contribution-energetique-solaire/

« » » » » »L’homme est présomptueux de croire qu’il est capable rien que par le CO2 qu’il dégage avec ses activités, de modifier le climat, face à une étoile variable, ce d’autant que le CO2 n’est pas un vrai GES (SCE, 2018) à la différence de la vapeur d’eau en forte augmentation dans notre troposphère avec l’activité solaire. » » » » » »

———————————————————–

Ce que j’ai des difficultés à comprendre , c’est que ces deux scientifiques sont d’accord pour dire que le CO2 n’a pas grand chose à voir avec le réchauffement climatique observé depuis le Petit Age Glaciaire , mais qu’ils ne sont pas d’accord sur l’origine et les sources de l’augmentation du CO2 atmosphérique

Les données isotopiques de celui-ci montre pourtant clairement que cette augmentation est due à la combustion des énergies fossiles (gaz , pétrole, charbon)

Fred, les données isotopiques sont mal interprétées et parfois éludées: beaucoup de substances naturelles ont un delta C13 similaire voir plus élevé que les hydrocarbures fossiles , dont les algues marines (-30, identiques à pétrole) et d’eaux douces (-27) , majorité des plantes terrestres ( – 27, sauf herbacées) les tourbes et l’humus (-27) qui est détruit par les modes agricoles d’après-guerre (voir tableau fig.12-10 dans Cryosphère / 2013, Vuibert : disponible sur demande dans Researchgate): tous les organismes photosynthétiques ont un delta C13 élevé. C’est logique!!

Zagros dit :

3/01/2025 à 23:37

F Sommer

Le delta 13C curiosité intellectuelle (suite)

——–

Brigitte , la planète verdit, c’est même signalé par https://climatetverite.net/2025/01/02/veritables-tendances-significatives-en-matiere-de-verdissement-mondial/

Tout le monde en parle , même Le Monde

Donc la végétation terrestre ( et cela doit être la même chose pour les algues ) n’est pas responsable de l’augmentation du CO2 atmosphérique ; au contraire elle limite les effets des combustions de fossile en fixant une bonne partie de celui ci et si le deltaC13 de celui-ci baisse, il n’y a que la combustion des fossiles qui peut l’expliquer

Vous pouvez aussi venir chez Bernnard pour en discuter avec Zagros

https://www.skyfall.fr/2024/01/01/le-bistrot-2025/

La planète verdit, depuis 1985 au Spitzberg (fin de période froide): c’est logique et heureux pour l’humanité, avec comme premier facteur l’augmentation de la température troposphérique sous l’apport énergétique solaire. Les périodes de stress hydriques, pendant les années 1960 ou le PAG sont importantes pour faire baisser le delta C13. Pour image, en Scandinavie, la limite de la forêt est descendue 200m d’altitude avec le PAG. Le delta C13 de l’atmosphère étant en moyenne de -8 ‰, celui d’une plante en C3 (hors herbacées) oscille entre -12,4 ‰ lorsque la plante manque d’eau (stomates fermés) et -38 ‰ lorsque la plante a ses stomates ouverts. Le défrichement intervient également dans les zones intertropicales (destruction très rapide de l’humus et donc de la réserve en eau des sols).

Mais il n’y a pas que le CO2 qui augmente. La contribution énergétique solaire à l’océan favorise grâce l’augmentation de la température de surface de la mer jusqu’à la thermocline, un dégazage physique du CO2 contenu dans la masse océanique supérieure (donc delta C13 très faiblement négatif) et surtout une évaporation de la surface de l’océan et une augmentation de l’ETP des végétaux. Donc le verdissement est dû à la combinaison des deux et pas seulement du CO2, incluant la toute petite contribution des autres produits organiques détruits par l’homme (humus, tourbes, charbon et pétrole )!! La production de CO2 océanique intertropicale dégazée dépasse actuellement de >10% de celui lié à la production anthropique.

Bravo pour cet article!

Ne serait-il pas judicieux de rappeler les deux valeurs suivantes : 1 ;- La capacité thermique de l’atmosphère, qui est de 5.0*10E21 Joules par degré K (JC Maurin, Science, Climat, Energie du 18/06/2021.

L’augmentation de t°C en K pour l’atmosphère est de 0.6 K en 40 ans, soit de 0.015 K/an. Cela correspond à 5*10E21 Joules/K *0.015 K/an = 0.075*10E21 J/an (Q2).

L’augmentation de l’énergie (Global Ocean Heat Content, selon NOAA ou Chen et al.) dans les 2000 m d’océan est de 2.4*10E23 Joules en 40 ans, soit de 0.06*10E23 Joules par an (Q1).

Le rapport Q1/Q2 = 0.06*10E23/0.075*10E21 = 0.8 *100 = 80.

L’océan absorbe donc 80 fois plus d’énergie qu’il ne faut pour éponger l’excès de production de chaleur appelé « réchauffement climatique », prétendument dû au CO2 émis par les activités humaines. L’océan reçoit donc 79/80 du soleil en excédent d’énergie.

References.

( L. Chen, G.Wang, JP Abraham, G. Huang, 2018, Climate 2018, 6(4), 91; https://doi.org/10.3390/cli6040091)

K (JC Maurin, Science, Climat, Energie du 18/06/2021.

Vous avez le mot de la fin!! Merci infiniment pour ces informations très très intéressantes. La Terre est donc hypersensible à l’activité solaire, comme l’ont déjà enregistré les observations géologiques. Toutes les mesures pour réduire la production anthropique de CO2 sont inutiles et coûteuses pour toutes les sociétés humaines. Le »verdissement actuel » est le point positif principal de cet aventure, montrant que les activités humaines améliorent ce que le soleil fait déjà, permettant de lutter contre l’englaciation progressive pour les prochains dix millions d’années, générée elle par la tectonique des plaques. Ce point est d’autant plus important que la famine est de retour après celle des années 1960, même si elle est surtout contrôlée par la Guerre de l’eau et ses potentats depuis les années 1970. La réduction du CO2 est un crime contre l’humanité.

Triste nouvelle

Claude Allègre nous a quitté

Mais il y a des gens qui n’ont pas honte d’attaquer la mémoire de cet éminent climatologue

Interview

Jean Jouzel : «Des scientifiques comme Claude Allègre ont retardé l’action pour le climat»

https://www.liberation.fr/environnement/climat/jean-jouzel-des-scientifiques-comme-claude-allegre-ont-retarde-laction-pour-le-climat-20250105_X2UQBTMDRVHMLIR222HYULRKCA/

Claude Allègre , à côté de qui j’étais assis au jury de deux thèses à la fac à Strasbourg et qui depuis son accident cardiaque au Chili en 2013 n’a plus pu beaucoup participer à combattre Jouzel le glaciologue qui a viré sa cuti après les études des carottes de l’Antarctique , pour se faire une belle fin de carrière en intégrant le GIEC et ses mensonges financés par des politiques , des milliardaires de l’industrie et médiatiser à côté d’une claste de scientifiques malhonnêtes

Merci à SCE et a Brigitte pour son commentaire et merci à SCE d’avoir publié mon commentaire à propos du décès de Claude Allègre dont je ne perdrais pas le souvenir

Je suis effondré par WIKIPEDIA à propos des commentaires qu’ils publient sur leur site ; je mets donc ce commentaire que vous pouvez aussi lire ailleurs

Je reviens sur les problèmes de publication de commentaires

Allègre et Noël 1987, p. 117, dernière page du chapitre « Les climats de la terre ».

——————–

« Il y a quelqu’un qui est arrivé dans cette affaire d’une manière un peu tapageuse, c’est l’homme : en brûlant des combustibles fossiles, l’homme a augmenté le taux de gaz carbonique dans l’atmosphère, ce qui fait, par exemple, que depuis un siècle la température moyenne du globe a augmenté d’un demi-degré. Cette augmentation de gaz carbonique perturbe le cycle général [de l’évolution du climat]. »

——————-

Comment peut-on traiter quelqu’un de climato sceptique dénialiste alors qu’il admet que le CO2 émis par l’homme fait augmenter la température

———————-

lire à ce propos le chapitre

Désinformation sur le changement climatique

sur le lien suivant

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_All%C3%A8gre#cite_note-65

où on peut lire ceci

Jean Jouzel considère à propos de la lutte contre le réchauffement climatique qu’« en France, les années 1990 sont une décennie perdue, les socialistes ont été au-dessous de tout, en grande partie sous l’influence d’Allègre78 ».