J.C. Maurin, Professeur agrégé de physique

En quelques décennies, le GIEC/ONU est parvenu à imposer une doxa bâtie sur des assertions discutables. L’article passe en revue 7 de ces assertions concernant le cycle du carbone.

Ces 7 assertions, parfois perçues comme des évidences, sont listées ci-dessous :

1 La connaissance du cycle du carbone permettrait une modélisation fiable.

2 La concentration du CO2 dans l’atmosphère = [CO2] serait stable lors de l’Holocène (≈ 280 ppm avant l’ère industrielle).

3 Un simple ‘bilan de masse’ prouverait que la croissance actuelle de [CO2] est uniquement d’origine anthropique.

4 L’évolution du carbone 13 atmosphérique démontrerait l’origine exclusivement anthropique de la croissance de [CO2].

5 L’évolution du carbone 14 dans l’atmosphère montrerait l’origine seulement anthropique des évolutions de [CO2].

6 L’évolution du dioxygène dans l’atmosphère prouverait l’origine uniquement anthropique de la croissance de [CO2].

7 La concentration du CO2 est plus élevée au Nord qu’au Sud, ce qui démontrerait l’origine anthropique de sa croissance.

La version pdf de l’article est disponible ici.

La plupart de ces assertions du GIEC sont regroupées dans le paragraphe 5.2.1.2 du chapitre 5 AR6 WG1. De son côté, SCE a publié depuis 2018 de nombreux articles en relation avec le cycle du carbone. Dans le présent article, ces 7 assertions sont brièvement contredites, le lecteur est ensuite renvoyé vers des publications SCE pour un argumentaire plus développé.

1. La connaissance du cycle du carbone permettrait une modélisation fiable

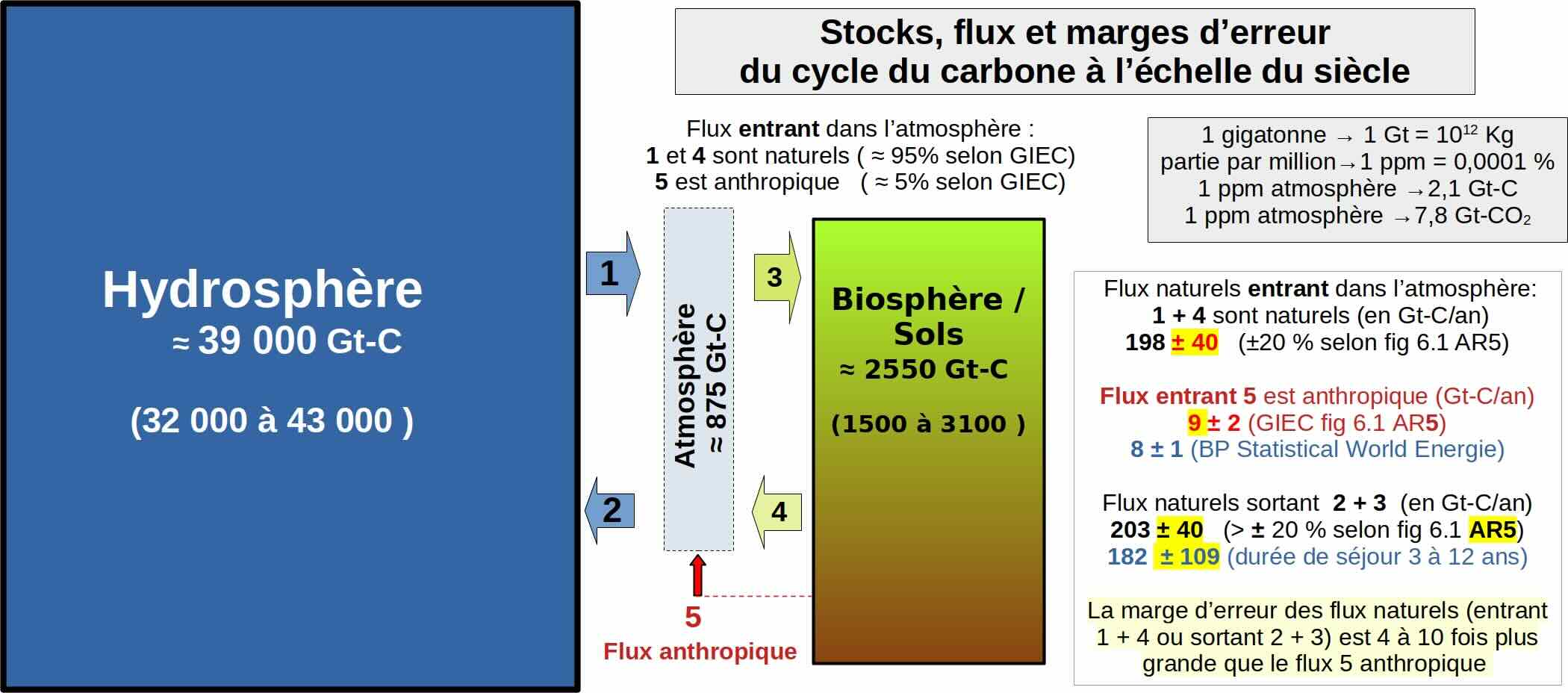

- Pour le cycle du carbone à l’échelle du siècle (on néglige les faibles échanges avec la lithosphère), on arrive au schéma simplifié ci-dessous, qui conserve les compartiments et flux selon le GIEC :

Figure 1 : Estimations des stocks carbone (Gt-C) et flux carbone (Gt-C/an) vers 2020 (1 Gt-C → 0,471 ppm → 3.664Gt-CO2

- Le cycle à l’échelle du siècle se résume surtout à un échange de carbone entre 2 compartiments (Hydrosphère et Biosphère/sols). Ce carbone est échangé (flux entrant 1+4+5 et sortant 2+3) via le compartiment Atmosphère (simple canal d’échange). La marge d’erreur (au moins ±40 Gt-C/an selon AR5) sur les flux naturels entrant (1+4) ou sortant (2+3) est plus grande que la totalité du flux anthropique (9 Gt-C/an selon AR5). Voir le § 1 de l’article SCE_02/2022.

- « Le GIEC ne mentionne pas les incertitudes concernant les flux naturels (AR6). La plupart des chiffres sont présentés concernant le cycle du carbone n’ont pas d’écart-type. Nous avons donc l’impression qu’il n’y a aucune incertitude, alors que les incertitudes sont probablement énormes, comme le montrent les grandes variations entre les chiffres publiés dans l’AR5 puis l’AR6 ». Voir SCE_09-2022.

- Le GIEC considère que les flux naturels (1,2,3,4 à la fig 1) seraient quasi constants depuis le début des mesures modernes à SPO et MLO. Il n’existe pas de preuves de cet a priori du GIEC. Il est au contraire possible que le flux 3 augmente fortement, car on constate un verdissement planétaire. Des arguments physico-chimiques laissent penser qu’il en est de même pour le flux 1 (dégazage de l’océan intertropical, voir SCE_03-0222).

Les très grandes incertitudes sur les flux naturels (largement majoritaires et dont on ignore les évolutions) rendent hasardeuse toute modélisation.

2. Lors de l’Holocène, [CO2] serait quasi stable avant l’ère industrielle

Cette hypothèse est nécessaire pour le GIEC/ONU afin de pouvoir supposer que les flux naturels seraient quasi constants lors de l’Holocène. A cette fin, les rédacteurs du GIEC privilégient le proxy ‘archives glaciaires’ → [CO2], mesurée dans une microbulle d’air piégée dans la glace, serait égale à [CO2] existant à l’époque de la formation de la microbulle.

Mais le lecteur doit savoir que :

– cette conservation idéale de [CO2] dans la microbulle constitue une hypothèse, à ce jour non démontrée : voir SCE_11-2018.

– la durée de fermeture d’une microbulle > 50 ans → [CO2] dans la microbulle est donc filtrée (passe bas) et c’est une moyenne.

– un autre proxy (stomates des feuilles fossiles) est en contradiction avec ce proxy archives glaciaires : voir SCE-01-2019.

– les mesures par titrimétrie (1850 à 1950), compilées par Beck, contredisent le proxy archives glaciaires : voir Beck_2007.

– lors des événements DO, de forts écarts de ‘température’ se produisent alors que [CO2] serait stable selon le proxy archives glaciaires → soit [CO2] n’influence pas la ‘température’, soit [CO2] déduite de ce proxy est incorrecte. Voir SCE_01-2020.

A ce jour, il n’est pas démontré que [CO2] soit restée quasi stable lors de l’Holocène (≈ 280 ppm ? avant la révolution industrielle).

3. Un simple ‘bilan de masse’ démontrerait l’origine anthropique

On présente ci-dessous un exemple du raisonnement ‘bilan de masse’, un raisonnement fautif, car il escamote les flux naturels.

« En 2010, l’homme envoie ≈ 38 Gt-CO2 (4,8 ppm) dans l’atmosphère. La même année, le CO2 dans l’atmosphère augmente ≈ 19 Gt-CO2 (2,4 ppm) : il reste donc ≈ 19 Gt-CO2 (2,4 ppm) anthropique dans l’atmosphère tandis que les ‘puits naturels’ absorbent ≈ 19 Gt-CO2 (2,4 ppm), c’est irréfutable, c’est mathématique ! »

Pour la réfutation du raisonnement ‘bilan de masse’, le lecteur doit consulter l’article SCE_01/2024, et plus particulièrement les figures 2a et 2b (dans l’AR6, ce type de raisonnement est discrètement présent dans la nouvelle définition ‘Airborne Fraction’).

Le raisonnement ‘bilan de masse’, en oubliant les flux naturels, constitue une illusion anthropocentrique.

4. L’évolution du carbone 13 montrerait que l’homme est l’acteur unique

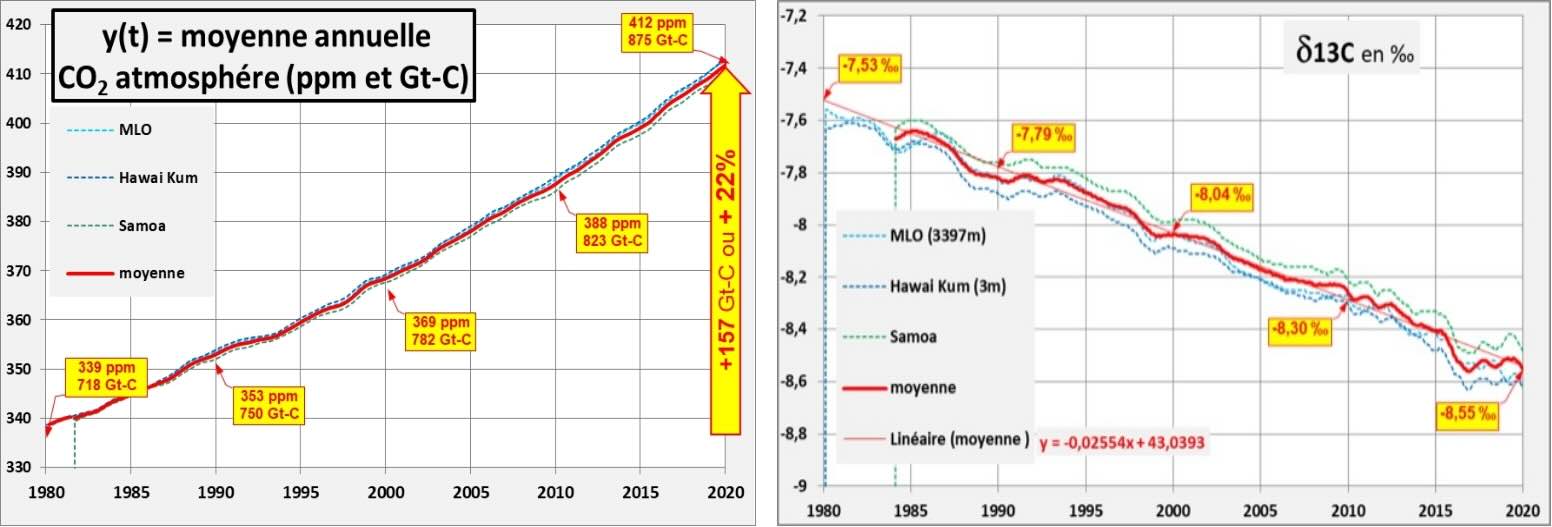

Le stock de CO2 atmosphérique croît entre 1980 (339 ppm ou 718 Gt-C) et 2020 (412 ppm ou 875 Gt-C), ce qui correspond à l’augmentation en 40 ans de 73 ppm ou 157 Gt-C. De 1980 à 2020, δ13C du CO2 atmosphérique passe de -7,53 ‰ à -8,55 ‰ .

Figure 2 : Évolutions de l’atmosphère entre 1980-2020 ; à gauche [CO2] en ppm et Gt-C, à droite évolution du carbone 13 via δ13C.

« The global average δ13C for all fossil fuel combustion and cement production has been −24 ‰ to −28 ‰. It has shifted toward more negative values in recent years as the share of combustion from natural gas (δ13C ~ −44‰) increases while coal (δ13C ~ −24‰) decreases. » (ici).

Le flux anthropique 1980-2020 (combustibles fossiles + production de ciment) est donc tel que δ13C ≈ -23 ‰ à -32 ‰.

De 1980 à 2020, l’apport net = 157 Gt-C dans l’atmosphère ne peut pas être uniquement dû au flux anthropique :

(718 * -7,53 + 157 * -23) / 875 = -10,3 ≠ -8,55 l’évolution de δ13C est trop grande !

(718 * -7,53 + 157 * -32) / 875 = -11,9 ≠ –8,55 l’évolution de δ13C est encore trop grande ! Cet apport net de 157 Gt-C doit nécessairement avoir δ13C = -13,2 ‰ → (718 * -7,53 + 157 * -13,2) / 875 = -8,55.

Cet apport net est donc forcément un mélange anthropique + naturel. Voir le § 2.2 de SCE_02-2022.

L’étude chiffrée montre que l’évolution de δ13C ne peut pas être uniquement causée par un apport net anthropique.

5. L’évolution du carbone 14 prouverait la responsabilité exclusive de l’homme

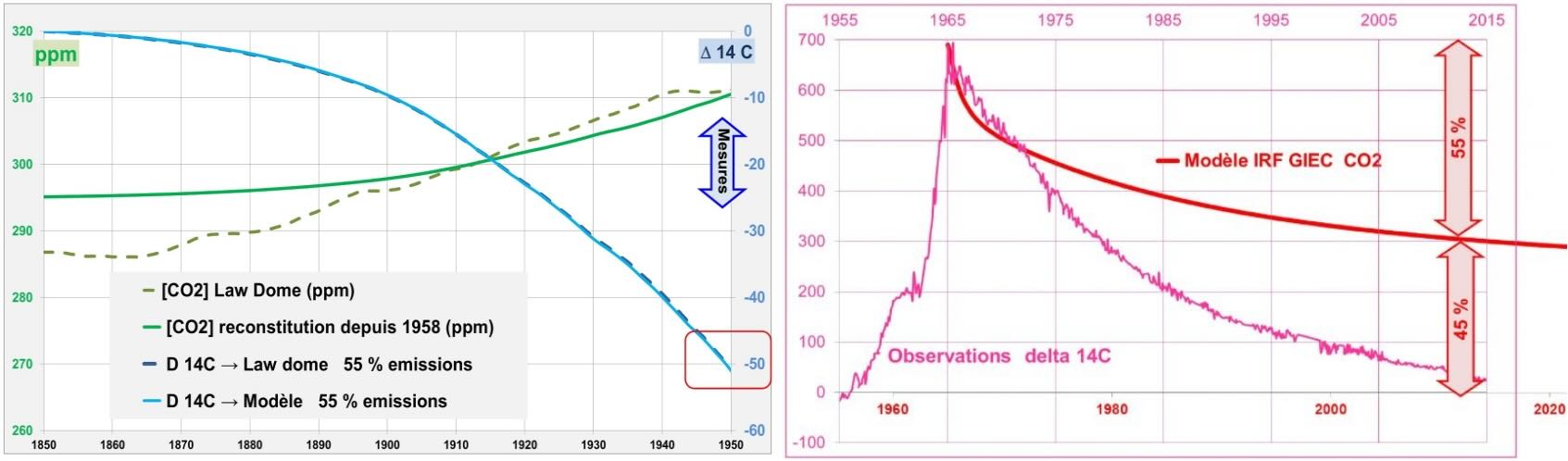

L’évolution du carbone 14 dans l’atmosphère avant 1950 (effet Suess) montre que l’homme ne peut pas être le seul acteur. L’évolution du carbone 14 après 1965 (essais atomiques ou effet bombe) indique que les modèles IRF du GIEC sont incorrects.

Figure 3 : à gauche Effet Suess avant 1950, à droite Comparaison observations vs modèle du GIEC après 1965.

Voir SCE_06-2019 , SCE_07-2019 a et SCE_07-2019b. Voir également SCE_08-2019.

L’étude chiffrée montre que l’évolution de Δ14C ne peut pas être uniquement due à l’apport net anthropique.

6. L’évolution du dioxygène démontrerait l’influence de l’homme sur [CO2]

Les mesures du rapport d(O2/N2) révèlent une tendance à la baisse pour le dioxygène de l’atmosphère.

Cette diminution peut provenir de la combustion des fossiles, en revanche cette baisse ne constitue pas une preuve que le CO2 anthropique est la cause unique de la croissance du CO2 atmosphérique.

La diminution du dioxygène dans l’atmosphère confirme seulement qu’il est nécessaire de combiner 2 atomes d’oxygène avec 1 atome de carbone pour obtenir la molécule CO2.

L’évolution à la baisse du dioxygène ne permet pas de déduire que la combustion des fossiles est la cause unique des évolutions du CO2 atmosphérique.

7. [CO2] plus élevée au Nord qu’au Sud prouverait l’influence anthropique

Le surcroît des émissions anthropiques dans l’hémisphère Nord n’est que l’une des causes possibles.

La dissymétrie océan / terre ferme des hémisphères Nord / Sud permet d’envisager d’autres causes, parmi lesquelles : un surcroît d’absorption au Sud par l’océan Austral (voir §3 de SCE_11-2022).

8. Conclusions

- Au fil des rapports AR1 … AR6, la science du GIEC a évolué. En effet, pour la modélisation du carbone atmosphérique, les rédacteurs utilisent successivement : ‘Airborne Fraction’, puis ‘IRF’ de type Bern (SCE_07-2019). Ils délaissent ensuite les modèles ‘IRF’ pour revenir à ‘Airborne Fraction’ en modifiant sa définition (selon l’AR6, il resterait dans l’atmosphère 44 % du flux anthropique = C/Ea = Croissance/ Emissions anthropiques → SCE_01/2024).

- A propos du cycle du carbone, les rédacteurs du GIEC énoncent une contrevérité lorsqu’ils écrivent (SPM § A.1.1) « les terres émergées et l’océan ont absorbé une proportion presque constante (56%) des émissions de CO2 d’origine anthropique » → voir §3 de SCE_02-2024 et §5 de SCE_01-2025.

- Les 7 assertions du GIEC, citées en introduction, restent à ce jour des hypothèses non démontrées.

Pour les rédacteurs de l’AR6 WG1, il existe néanmoins une certaine cohérence à ces assertions : elles permettent d’escamoter les flux naturels et d’attribuer ainsi les évolutions récentes de [CO2] aux seules activités humaines. - Un lecteur peut préférer des observations modernes fiables plutôt que des proxies discutables. Pour la relation entre croissance du CO2 atmosphérique et émissions anthropiques, ce lecteur doit alors consulter SCE_01-2025 ou bien la section 1.4 de The Rational Climate e-Book de Patrice Poyet.

L’article est bien articulé. Mais je crains que l’on ne joue pas dans la bonne division. Le climat dépend de causes naturelles nombreuses et interactives qui aboutissent à une situation aléatoire pour ne pas dire chaotique, qu’il est évidemment totalement impossible de modéliser, contrairement à ce que disent de pseudo-scientifiques avides de subventions pour faire vivre leur section informatique scotchée sur des modèles bien trop simplistes. Les causes réelles telles que l’orbite terrestre, les cycles solaires, l’albédo, le rôle primordial de l’eau bien supérieur à celui du CO2, etc., ne sont pas étudiées par une « climatologie » plus pressée de se mettre en avant que de se lancer dans de véritables recherches scientifiques, moins communicantes à court terme mais plus sérieuses à long terme. Hélas, on débouche là dans un domaine culturel et politique qui dépasse le simple cadre de l’article, et qui surtout dépasse aussi le cadre restreint imposé par le GIEC.

UN BON ARTICLE POLÉMIQUE = Climat : Autopsie d’une supercherie ? =

(sur le site https://b-mag.news/climat-autopsie-dune-supercherie/ )

ce 19 août 2025 , d’auteur(e) : T.H.

……. dont deux extraits cruels ……

[[ Et si le réchauffement (devenu changement) climatique s’inscrivait dans un narratif élaboré pour alimenter une hallucination collective ? Et si des manipulateurs, qui n’ont jamais eu d’autre objectif que de vous faire les poches, avaient réussi à vous amener à renoncer à vos biens en vous faisant croire que vous oeuvrez pour le Bien? Présenté ainsi, cela paraît énorme.

Pourtant, comme le dit la maxime, « plus c’est gros, plus ça passe ».

Alors, est-il possible que des centaines de millions de gens se soient fait bernés par des escrocs en bande organisée ?

(…)

Incluant une VIDEO de Pascal Depaepe » paléolithicien « , durée 59′ : [ L’influence des changements climatiques dans les premiers peuplements de l’Europe… ]

(…)

L’étude des carottes de glace, menée de longue date, met en évidence l’incroyable instabilité du climat non seulement dans le temps long, mais également sur des périodes plus réduites. Les cycles identifiés permettent d’extrapoler des prévisions. L’archive ci-dessous, qui date de 1971 n’a rien de prophétique. Au contraire, elle est purement scientifique. Comment expliquer un tel écart entre le discours « scientifique » de 1971 et celui de 2025 ?

En 1971, c’est un glaciologue qui s’exprime. Et puis, en 1971, on se situe deux ans avant le choc pétrolier de 1973, un événement cardinal en matière de géopolitique de l’énergie. Tandis qu’en 2025, la parole est au GIEC aujourd’hui présidé par l’Ecossais Jim Skea, docteur en physique de Cambridge, mais qui a occupé des fonctions de direction au sein du mastodonte de la finance Blackrock.

Quant aux rapports du GIEC, ils ont pour co-auteur un lobbyiste comme le « catastrophologue » belge François Gemenne qu’un cursus en politologie à l’Université de Liège n’a pas formé à la climatologie. Ceci ne l’a pas empêché de prendre la présidence du comité scientifique de la Fondation Nature et Homme (fondée initialement sous le nom de Fondation Ushuaïa par l’ex plagiste/animateur/vendeur de shampoing/ministre Nicolas Hulot) qui, lorsqu’elle ne cherche pas à vous soutirer de l’argent milite pour la décarbonation en invoquant les rapports … du Giec. Avec de tels profils, de la science, il ne reste plus qu’un vernis appliqué sur des affaires qui peuvent rapporter gros.

(….)

#OpenYourEyes #RealiseRealLies ? Auteur(e) : T.H.