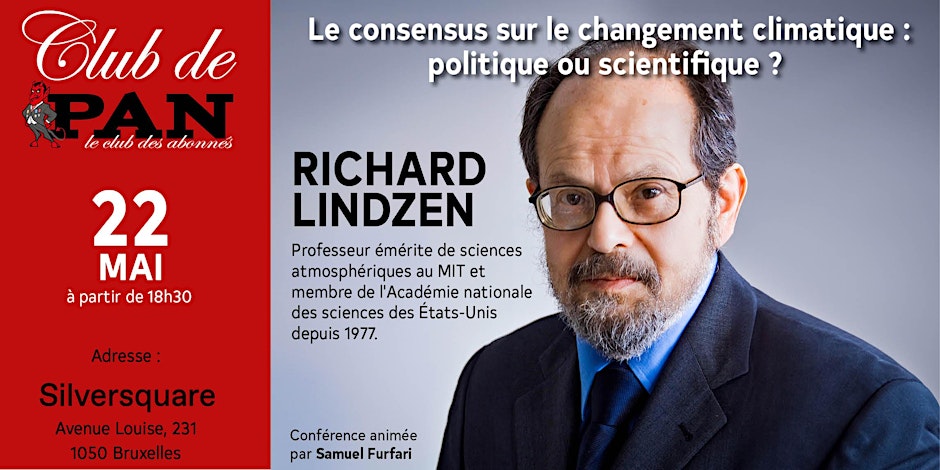

Une conférence à ne pas manquer!

Le grand scientifique de l’atmosphère Richard Lindzen sera pour la première fois à Bruxelles. Après une introduction il répondra à toutes vos questions sur le changement climatique qu’il soit naturel ou provoqué par l’utilisation de l’énergie fossile.

Richard Lindzen est né à Webster, dans le Massachusetts, en 1940. Il a passé son enfance dans le Bronx, à New York, où il a fréquenté la Bronx High School of Science. Il a obtenu sa licence de physique à Harvard en 1960. Il a également obtenu une maîtrise et un doctorat en mathématiques appliquées à Harvard. Sa thèse de doctorat portait sur l’interaction entre le rayonnement, la photochimie et la dynamique dans la stratosphère, et il a continué à étudier le comportement de l’atmosphère tout au long de sa carrière – une carrière qu’il a en grande partie passée dans le milieu universitaire, où il a été chercheur postdoctoral à l’université de Washington et à l’université d’Oslo, chercheur au National Center for Atmospheric Research, et professeur à l’université de Chicago, à l’université de Harvard et au Massachusetts Institute of Technology. Il a été élu membre de l’Académie nationale des sciences et de l’Académie américaine des arts et des sciences en 1977. Il est également membre de l’Académie norvégienne des sciences et des lettres et membre de l’American Meteorological Society, de l’American Geophysical Union et de l’American Association for the Advancement of Science. Il est l’auteur de plus de 200 articles et ouvrages et a reçu plusieurs prix.

Pour un résumé de la conférence cliquez ici.